平成28年4月25日

富山で「こども環境学会」の全国大会があり、自宅に帰宅したのが日曜日の23時過ぎ。

久々に家に戻ると、何やら宅配が届いておりました。

中を開けると、非常に貴重な本が二冊。

一冊は古本で買おうとしたら、あまりの金額の高さに断念した辻村もと子著「馬追原野」です。

辻村もと子さんは、岩見沢生まれ岩見沢育ち。

岩見沢志文開拓の祖である、父辻村直四郎さんの開拓日記を元に小説化したもので、第1回樋口一葉賞を受賞されています。小説の内容としては長沼地域を開拓した時のことを記してあり、志文に移住する少し前で終わっているものの、北海道開拓の背景が良くわかる貴重な小説です。

この辻村もと子さん、直四郎さんの事は、前回の郷土かるたを教科書にした勉強会でも触れていますので、是非ご覧下さい。

(下記動画の48:45からが辻村さんの部分です)

もう一冊が、千葉県銚子市長、2代目、4代目岩見沢市長を務めた川村芳次氏の著書で「地方自治創造の悦び」という本。

これも非常に貴重なものであると感じます。

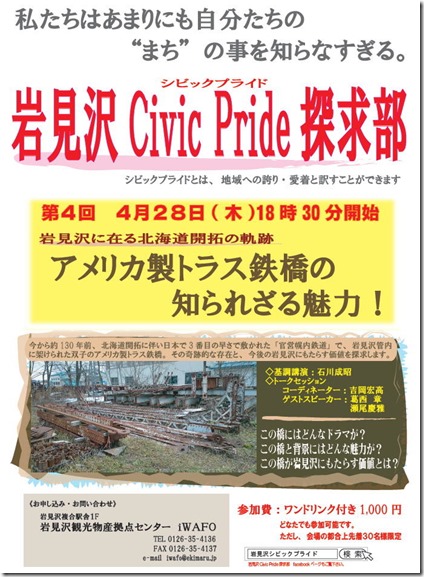

これらの本は岩見沢CivicPride探求部で大変お世話になった方からのプレゼント。

何とも嬉しいと共にこんな貴重なものを送っていただき、とても背筋が伸びる思いがします。

しっかり勉強させていただきます。誠にありがとうございました。