《令和7年10月30日投稿》

10月25日(土)、26日(日)の2日間

日本遺産フェスティバルin倉敷

に参加してきましたので、少し報告をしたいと思います。

日本遺産フェスティバル参加に関する通常の目的としては、ブースを出展し、炭鉄港を全国にPRすることが主体ですが、今回は第3シンポジウムの「シリアル型日本遺産のあり方~広域連携が生む日本遺産の魅力」にお招きをいただき、パネリストとして参加させていただく機会もいただきました。

これは前理事長の吉岡宏高さんが確立した炭鉄港の枠組みの質の高さ、そして初期の炭鉱の記憶事業等から関わっていただいた関係各位の努力の賜物であり、その延長線上に、今、私がこのようにPRする機会をいただけていることに改めて感謝と敬意を表す次第です。

まずは少し順を追って紹介します。

会場となったのは、倉敷市のアイビースクエア。

多くのレンガ工場郡が立ち並ぶ、クラボウの工場跡地です。

隣接して倉敷市の美観地区があるため、海外からの観光客も非常に多く、週末はものすごい人口密度を感じた環境です。

会場の中では沢山の日本遺産ブースが並び、炭鉄港推進協議会も物販のみならず、石炭の重さ当てクイズやSNSフォローキャンペーン等を精力的に実施。

2日間にわたり、常時来場者が途切れない多忙な時間が続き、炭鉄港の認知を高めることができたかと思います。

1日目の終わりには総会がありました。

次回開催地は古墳が数多く残る宮崎県となります。

ここで日本遺産推進議員連盟を設立された赤池まさあき前参議院議員と名刺交換をさせていただく機会に恵まれ際、大変光栄なことがありました。

実は「北海道の炭鉄港の平野と申します。」と名刺を差し出した際、赤池先生から「あんたが平野さんか!」とおっしゃっていただき、何のことだろうと思ったら、昨年12月に開催した炭鉄港フォーラムに祝電を寄せていただいた際に、私のホームページなども見ていてくださり、「地方議員で良く頑張っているのがいるので、一度連絡しようと思ってたんだ」という身に余るお言葉でした。

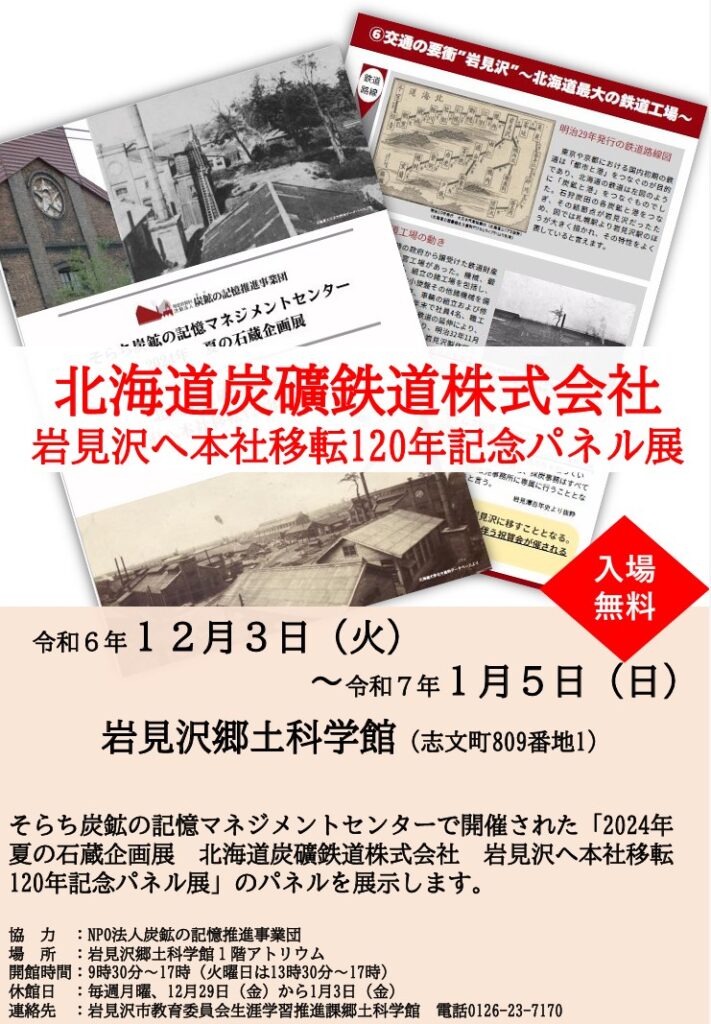

【炭鉄港フォーラム】

https://hiranoyoshifumi.jp/2024/12/16

その後、非常に重たい宿題もいただきましたが、すぐにはできなくとも、何とか尽力していきたいと考えています。

次は懇親会へ。

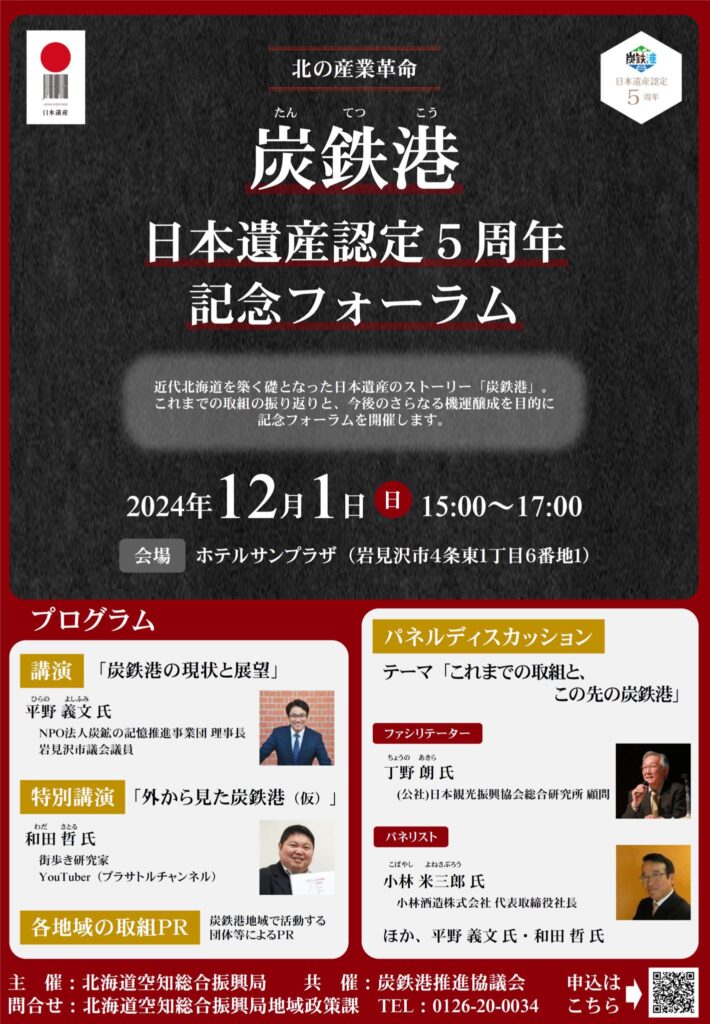

この懇親会については首長級を対象としていたものらしく、私のテーブルには来賓の赤池先生や公益社団法人日本観光振興協会総合研究所顧問の丁野先生の他、近隣の市長、町長さんがずらりと・・・。これは間違った・・・と思わざるを得ない非常に身の丈に合わない特殊な経験をさせていただきました。

そんなことであっという間に1日目が過ぎていきます。

二日目もブースは大盛況でありますが、この日はメインのシンポジウムが開催されます。

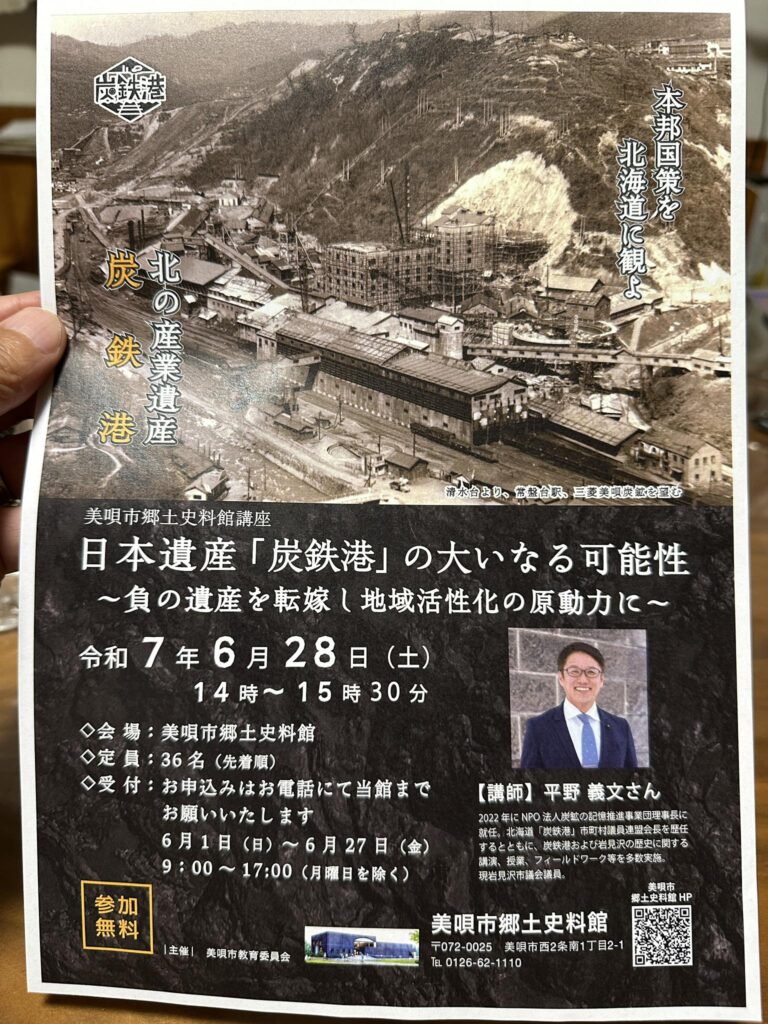

朝から第1シンポジウム「酒~風土が醸す物語を活かす~」、第2シンポジウム「古墳~遺跡が示す古代日本の姿を今に活かす~」と続き、第3シンポジウムに「シリアル型日本遺産のあり方~広域連携が生む日本遺産の魅力~」となります。

第3シンポジウムでは

■No.35 鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 ~日本近代化の躍動を体感できるまち~

■No.39 荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ~気前船寄港地・船主集落~

■No.68 本邦国策を北海道に観よ!~北の産業革命「炭鉄港」~

の3地域でパネリストとして参加。

そして、コーディネーターは 海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群〜御食国(みけつくに)若狭と鯖街道〜を擁する小浜市の嶋田主査となります。

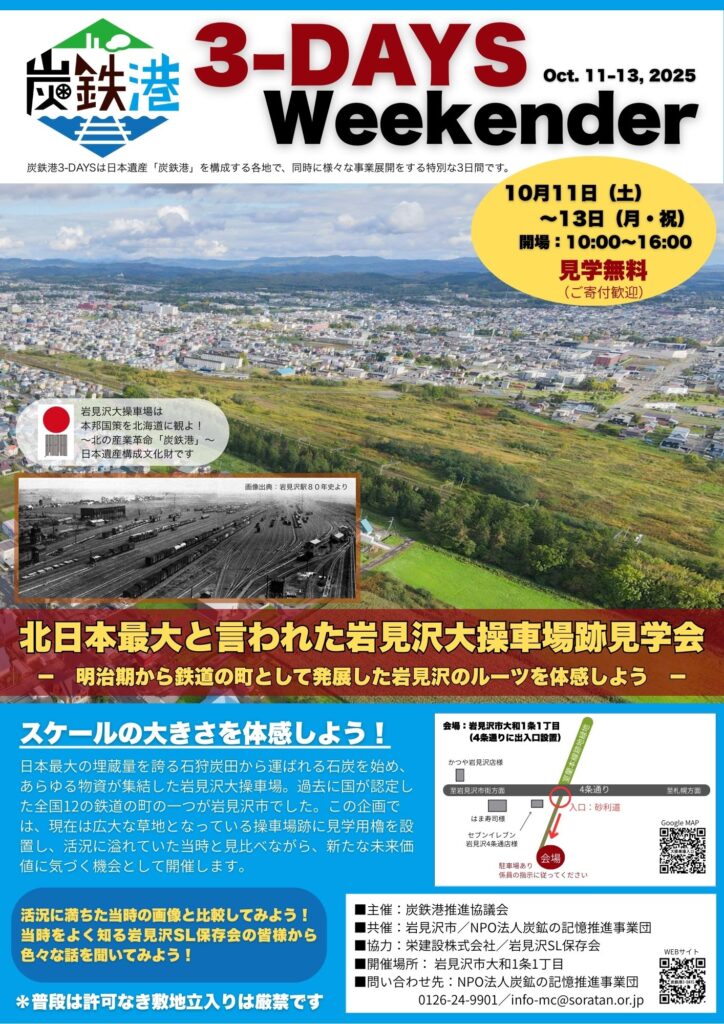

我々の炭鉄港としては、先日開催した炭鉄港3-DAYS Weekender 2025の取り組みを中心に地域連携のお話を展開させていただきました。

各地で先進的に取り組まれている皆様のお話も聞かせていただき、大いに刺激をいただきました。

我々としても、現在取り組んでいる地域連携の手法はもちろんのこと、炭鉄港の魅力や価値についても理解していただけたのではないかと手応えを感じています。

※ただ、一地域単位としては非常にタイトな時間配分だったので、なかなか意を尽くすことはできませんでしたが、楽しい時間となりました。下画像は登壇の4名にて。

最後の総括は、今回も様々にお世話になった公益社団法人日本観光振興協会総合研究所顧問の丁野朗先生(下画像左)。

終了後には会場の皆様からも種々ご縁をいただき貴重な場となりました。

改めてお招きいただいた関係各位に感謝申し上げます。

倉敷は北海道の寒さとは全く違いとても過ごしやすい気候と景観で素晴らしいまちでした。

2日間を通し、全日程が終了した夕暮れ時に、レモンピール入のビールを外のベンチで飲めるほどの気候!なんとも羨ましい環境!!

取り急ぎ、簡単ではありますが、日本遺産フェスティバルin倉敷の報告まで!

本投稿はこちらの「炭鉱の記憶だより」に投稿したものを修正して投稿しています。