〈令和8年2月11日投稿〉

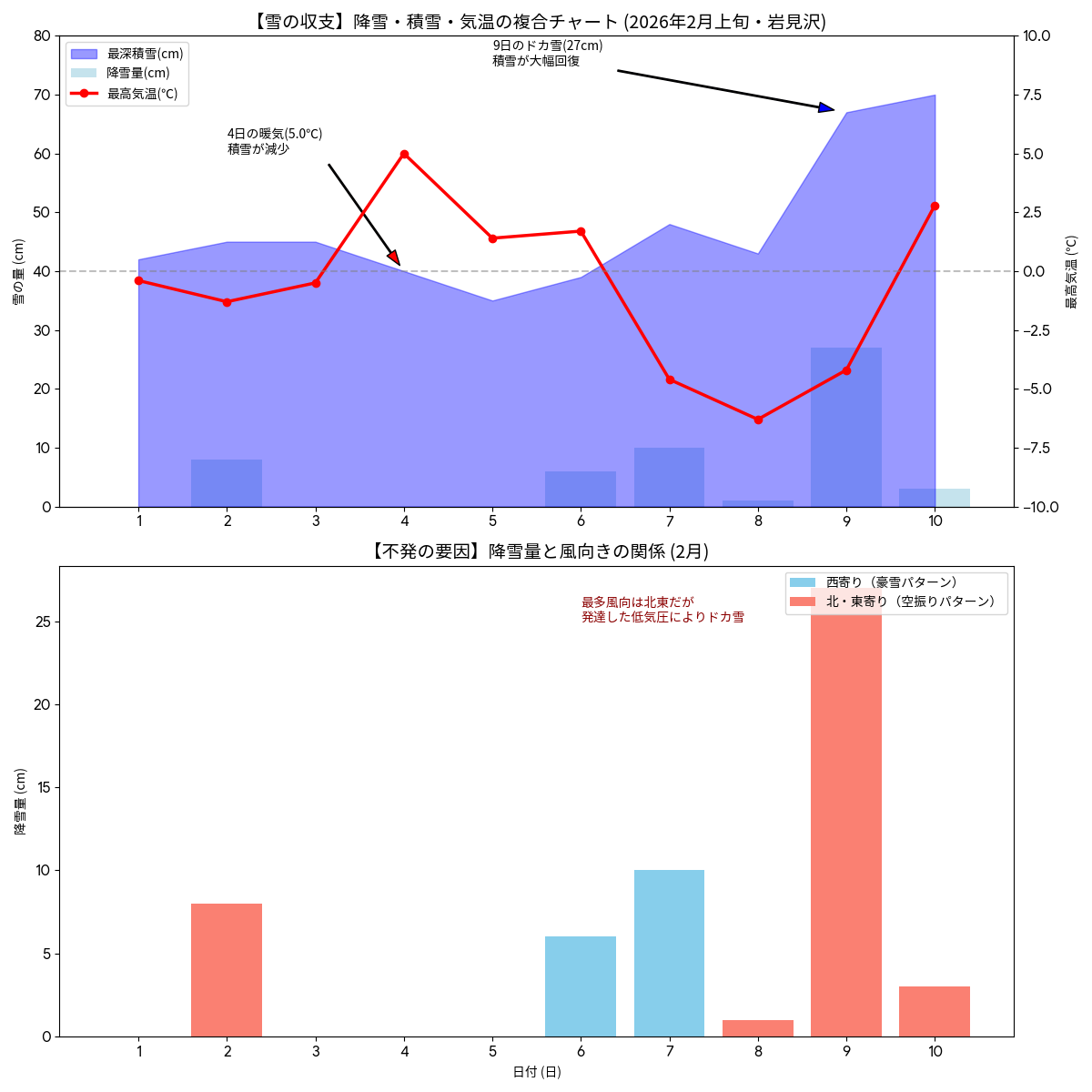

今シーズンの岩見沢市は本当に雪が少なくて驚くばかりですが、改めて気になるポイントをまとめてみました。

1月の平均気温は-5.6℃と近年の傾向と比較すると少し寒いぐらいで、その数値だけを見れば豪雪になってもおかしくない状況です。しかし、中旬までは11日の最高気温+5.4℃が象徴するように暖かい傾向が強く、後半にかけては26日の-16.1℃まで冷え込んだのを始め、氷点下の寒い日が続いています。

結果として前半の暖かい日々と相殺され、月平均気温としては、ほぼ平年並という傾向になってますが、実態としては前半は暖かい、後半は寒い、と全く様相の異なる状況だったと言えます。

後半の寒気の状況であれば、大雪になるのが岩見沢の標準仕様と言えると思いますが、今季は札幌に雪雲が流れています。よって風向きと降雪の傾向を調べてみると、確かにその様相が見えてきました。

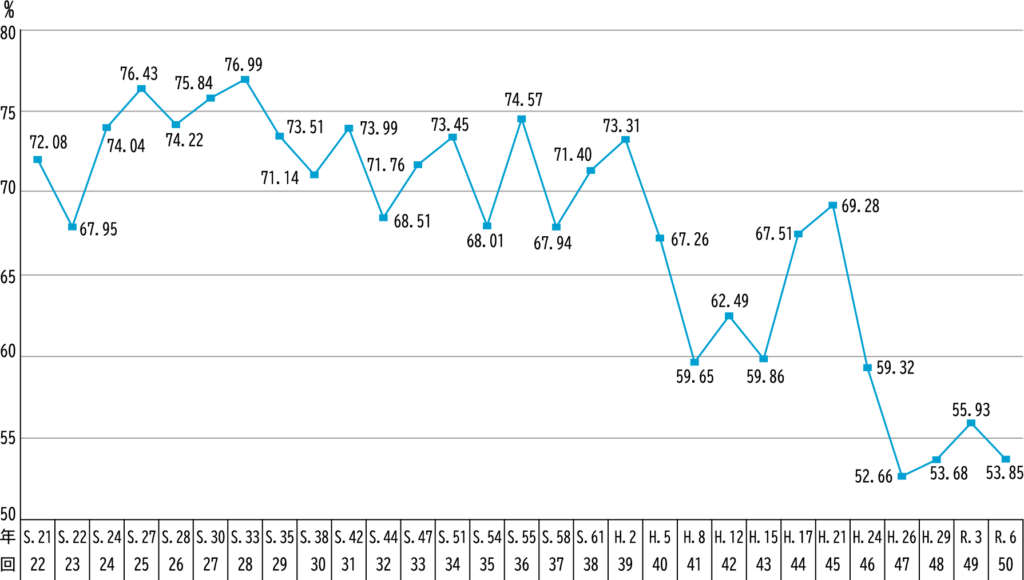

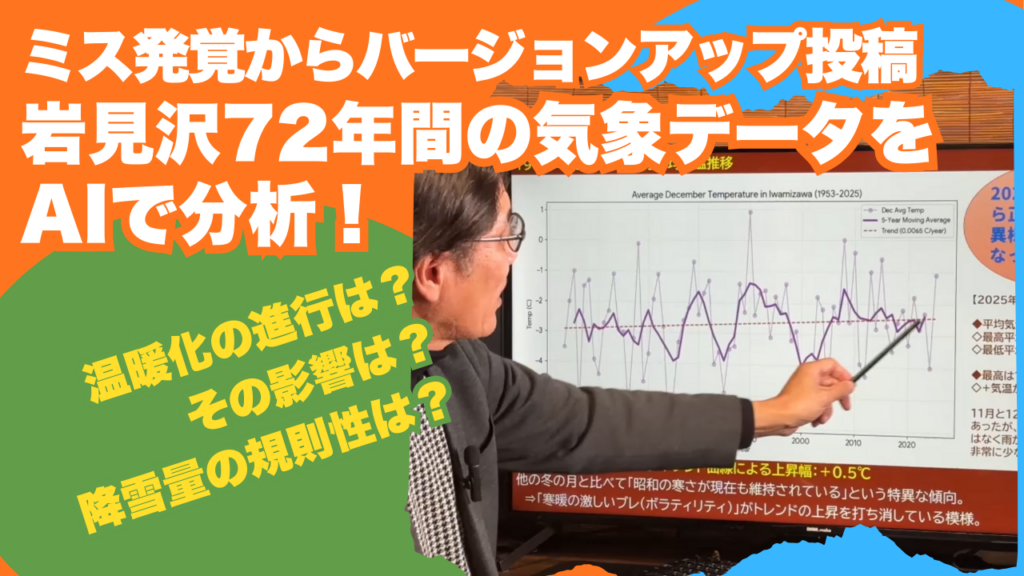

以下のグラフをご覧ください。

- 雪の収支と気温の関係(上段グラフ)

月初(1日〜3日)の異常事態: グラフ左端に示される通り、お正月から積雪がわずか2〜3cmという「ほぼ雪がない」状態での異例のスタートとなりました。

11日の融解リセット: 中旬の降雪で一度は積雪42cm(9日)まで積もりましたが、11日に最高気温5.4℃を記録。急激な暖気により、わずか一日で積雪が半分以下(18cm)まで失われ、蓄積が「リセット」されたことがわかります。

※下段のグラフは今年の傾向として「岩見沢は少雪」で「札幌が大雪」であることから、風向きが重要な要素になっていると想像し、その傾向を可視化したものです。実際にいつもの西寄りの風のときはまとまった雪が降っており、北北東の風の場合は札幌方面に雪雲が流れるという傾向が見られると思います。

- 風向きと降雪の関係性(下段グラフ)

下旬の「寒波なのに降らない」状況: 1月25日〜30日は最高気温が氷点下(真冬日)で、厳しい寒波が到来。本来であれば大雪になる可能性がありましたが、棒グラフが赤色で示される通り、この期間の最多風向は北北東(NNE)になっていました。

理由: 岩見沢にドカ雪をもたらすのは石狩湾から雪雲を運ぶ「西〜北西」の風ですが、この時期は大陸からの風が北寄りに偏ったため、強い寒波があっても雪雲が避けて通り、岩見沢の降雪量がほぼゼロとなったと仮説を立てることができます。

何分、気象に関しては素人である私の見立てに偏りがあるかもしれませんが、改めて気象データを眺めてみるとこのような傾向を見つけることができました。

*もちろん先日の動画の様にAIのお陰で簡単に分析とグラフによる視覚化が出来てます。

ちなみに2月に入って、本日までの傾向を見てみると・・・

以下はAIの分析結果を抜粋して掲載します(当たるも八卦、当たらぬも八卦なり)。

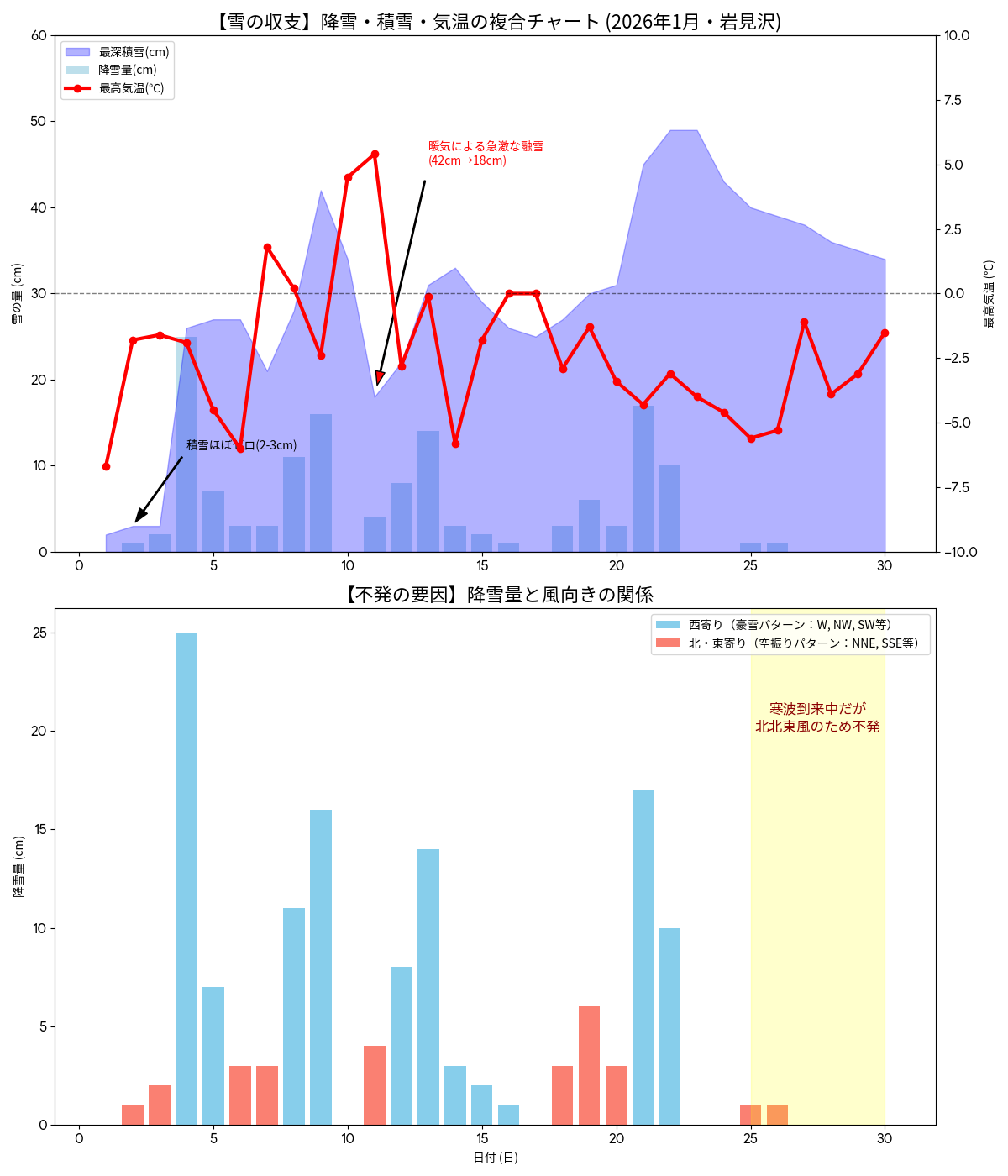

2026年2月上旬 岩見沢:雪の状況分析

- 2月上旬の雪の収支(上段グラフ)

4日の強い暖気: 最高気温が5.0℃まで上昇しました。これにより、積雪が45cmから40cmへと減少。1月同様、暖かい日による「融雪リセット」の傾向が続きました。

9日のドカ雪による劇的回復: 2月9日に日降雪量27cmを記録。これにより、30cm台まで落ち込んでいた積雪深が一気に67cmまで跳ね上がり、「岩見沢らしい」冬の景色に戻ったことが確認できます。

- 風向きと降雪パターンの変化(下段グラフ)

「空振り」パターンの打破: 1月下旬に雪を降らせなかった「北・東寄り」の風が2月上旬も目立ちますが、9日は北東の風でありながら27cmの豪雪となりました。これは通常の石狩湾からの雪雲(西風)ではなく、発達した低気圧(いわゆる南岸低気圧や日本海低気圧の通過)による、より広域的な降雪システムが影響した可能性を示唆しています。

西風の復活: 6日・7日には西南西〜西の風(豪雪パターン)が吹き、小刻みに降雪を記録しています。

考察:2月の岩見沢、雪不足は解消に向かうか?

2月上旬のデータから読み取れる「岩見沢の雪の真の状況」は以下の通りです。

「暖気と寒波」の激しい攻防 4日の5.0℃から8日の-6.3℃まで、気温のアップダウンが非常に激しいのが特徴です。降れば大きいが、暖かい日にすぐ溶けるという不安定な収支バランスが続いています。

風向パターンの多様化: 1月は「西風なら降る、それ以外は降らない」という単純な構造でしたが、2月は北東風でも大雪になるなど、降雪の要因が多様化(低気圧の影響増)しているかも・・。

傾向: 10日も最高気温が2.8℃と高く、週間天気予報でも気温の高い日が続きそうなので、依然として融けやすい状況にあると思われます。

さて、どうなるでしょうか・・・