〈令和8年1月14日投稿〉

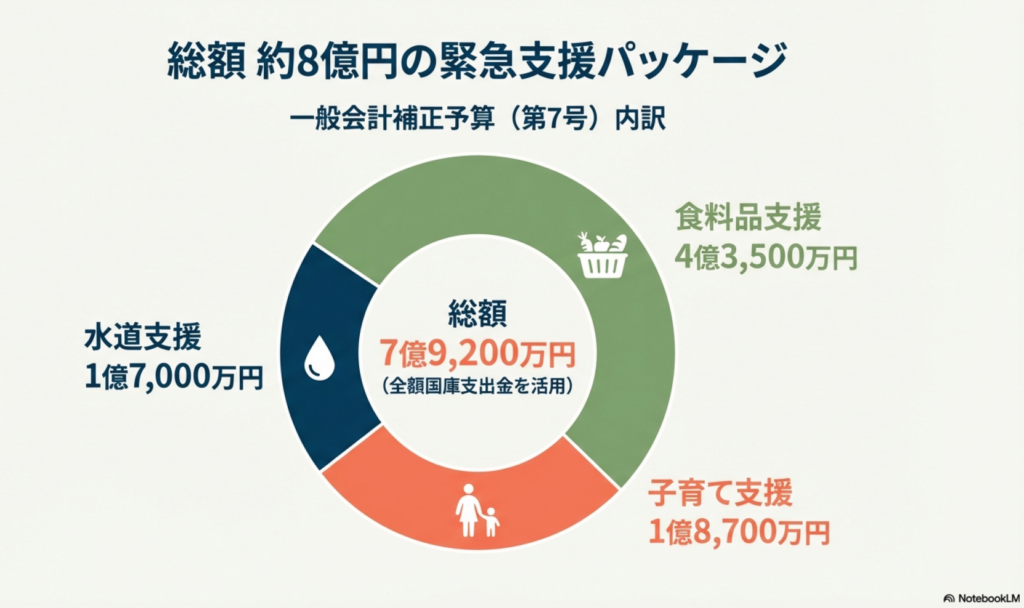

本日、表題のとおり、臨時議会が開催され「物価高騰対策」に関する補正予算が可決されました。

その簡単な概要については、以下のYouTubeで紹介してみましので、お時間あればご覧ください。

今回の補正予算では下記3件となります。

1,水道料金負担軽減支援事業

物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援を目的として、水道料金(基本料金)を減免

●減免対象

対象用途:「家事用」の基本料金

減免期間:令和8年1月~令和8年4月(4か月分)

●減免額

1世帯当たり4,972円 (基本料金 1,243円/月(税込)×4か月)

2,物価高対応子育て応援手当支給事業

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童手当支給対象児童1人当たり2万円を支給

●支給対象

児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する世帯

※令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む

●支給額

児童1人当たり 20,000円〔見込人数:9,200人 見込世帯:5,400世帯〕

●周知方法

対象者に文書で通知/広報及び市ホームページ等で周知

●支給方法

①原則、積極支給(対象世帯に通知書を送付)

②その他(公務員、令和7年10月1日以降に出生した児童等)は申請方式

●スケジュール

令和8年1月中旬:通知書発送、受付開始

令和8年2月中旬:給付開始(積極支給分から順次)

3,食料品等価格高騰緊急支援給付金事業

食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、負担を軽減するために必要な支援として市民1人当たり5千円を給付

●支給対象

令和8年1月1日時点で岩見沢市に住民登録がある方

●支給額

市民1人当たり 5,000円〔見込人数:73,000人 見込世帯:40,500世帯〕

●周知方法

対象者に文書で通知/広報及び市ホームページ等で周知

●支給方法

①原則、積極支給(対象世帯に振込通知書を送付)

②その他(口座情報がない方等)は申請方式

●スケジュール

令和8年1月:積極支給の準備

令和8年3月:通知発送、申請書受付開始、給付開始

令和8年5月:申請書受付終了

令和8年6月:給付終了

補正金額は7億9200万円で、歳入は全て国庫支出金となります。

詳しくは岩見沢市のHPをご覧ください

□水道料金

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kurashi/suido_gasu_denki/suido/10236.html

□子育て応援

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kosodate/keyword/keizai/16637.html

□食料品等価格高騰

*現時点で未掲載

財源は下記のとおりです。

□食料品支援:物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国10/10)

□子育て支援:物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金(国10/10)

□水道料支援:物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国10/10)