〈令和8年2月5日投稿〉

2月3日に民生常任委員会が開催されました。

主な内容の一つが、令和7年第4回定例会(12月議会)にて閉会中の継続審査となった「請願第2号 ごみ処理手数料の値上げ撤回を求める請願書」の審査です。

「請願」とは、憲法で認められた権利の一つで、市民の皆様の生活に関わる希望や苦情(例:今回のように、ごみ処理手数料の値上げを撤回してほしい。学校給食費の値上げ反対。などなど)を、文書にして議会に提出する制度で『市民による政治参画』の一つの形とも言えます。

なお、今回の私自身の判断は、ごみ処理料金の値上げはやむを得ない事と認識しているため、撤回に賛成の意思はありませんことを冒頭で申し添えさせていただきます。

※その手続やルール等に関しては後段に説明いたしますので、興味がありましたらご覧ください。

〈以下、流れを解説〉

今回請願対象となる、ごみ処理料金の値上げに関しては、昨年の9月1日から実施され、値上げ幅も最大で150%となったことから、市民生活に影響を及ぼしているのは間違いありません。

しかし近年の物価高騰と人口減少による「割り勘単位の変化」が及ぼす影響もあり、私自身は適切な行政サービスを維持するには仕方のないことと判断しています。

その思いは令和7年9月1日付けのブログに記載しておりますので、以下のリンク先をご覧ください。

ちなみにこの度の請願は、正式な手続きのもとで提出され、令和7年12月議会で「閉会中の継続審査」を決定し、この度、2月3日に民生常任委員会が開催されました。

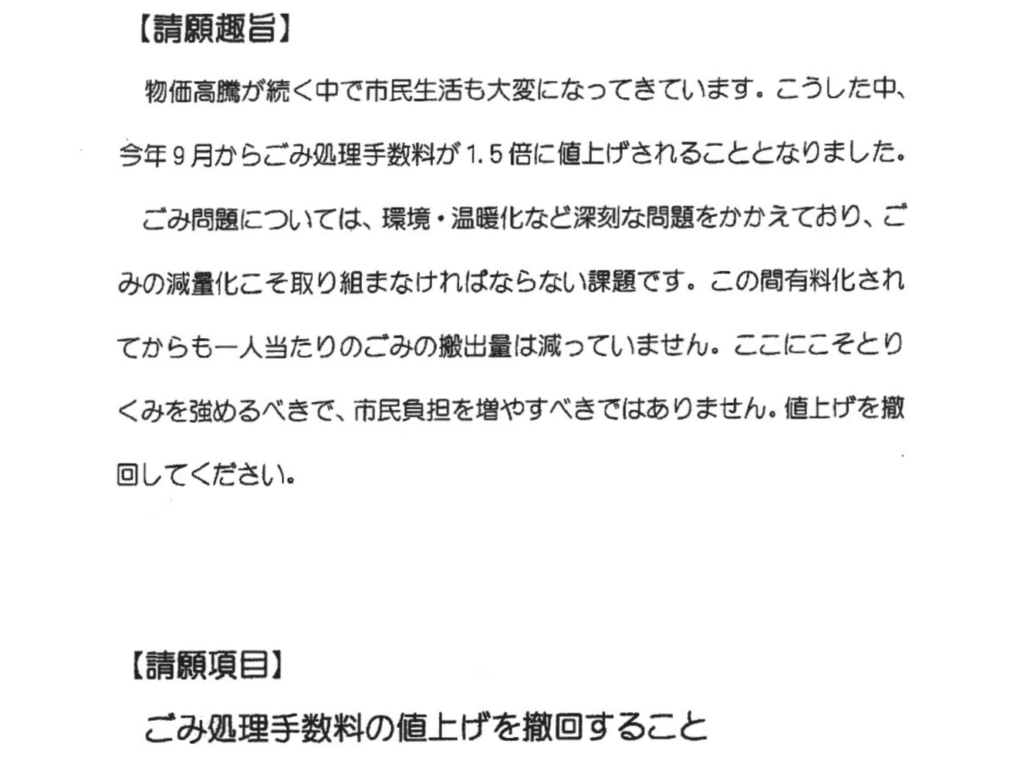

請願趣旨は以下のとおりです。

委員会では、まずはこの度の請願紹介議員が趣旨等を説明し、その後、その説明に対し所属委員が質問を行います。

更にその後、市担当部から関連する資料説明があり、必要に応じてそれに対する質疑を実施。

最後に反対、賛成の討論があり、採択となります。

私は自分の思いとして、今回の紹介議員に対して以下のような意味合いの質問をしています。

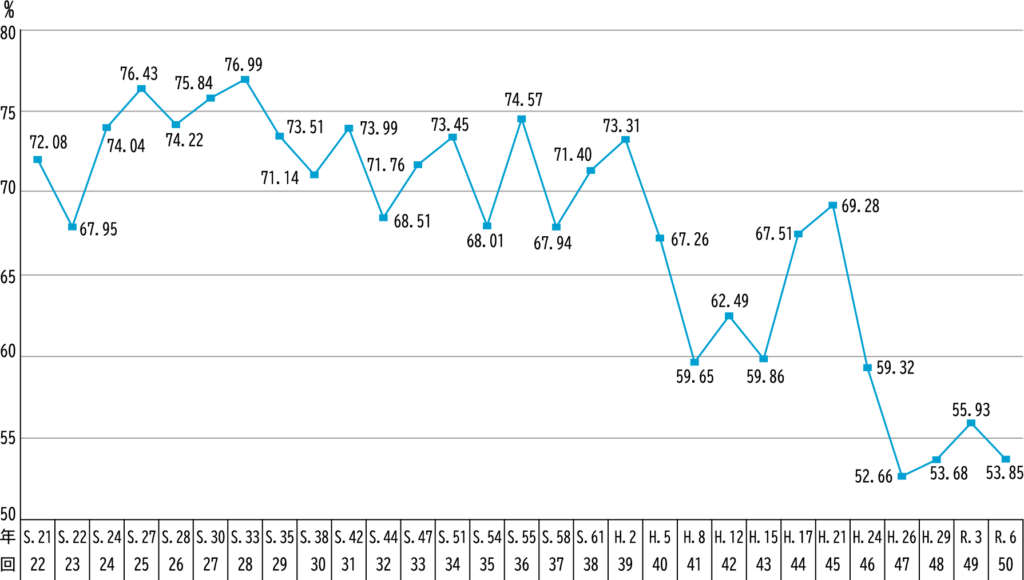

ごみ処理に関しては、物価高騰等によって処理にかかる全体費用は増加の一途であり、人口の推移も減少が続いています。

このように、物価高騰により人件費、燃料費、委託費等の「全体経費は増える、しかし人口は減る」というのが現在の岩見沢や日本各地で起こっている姿であり、いわば「値段が上がる中で割り勘の人数が減る」という現実があり、これは今後益々加速する話となります。

そこでお伺いをしますが、もし今回のごみ処理手数料の値上げが撤回されるとした場合、その分の負担が将来世代に先送りされることについて、どのように考慮されているのか、紹介議員のお考えをお聞かせください。

という意味合いの質問をリミットの再々質問まで実施したのですが、残念ながら値上げ撤回が実現すると、それに変わる費用をどこから補填するか?という対案もなく、同時に将来世代への負担先送りに関しても納得できる解は述べられず、値上げ撤回賛成の判断に至ることはありませんでした。

また、これからの議員のスタンスとして、私自身は「岩見沢市の全体最適」を見据えた中で、前述した時代の変化により、今まではできたことが出来なくなるということも多々発生してくる中、議員の仕事とはそれを咎めるのではなく、客観的に状況を把握し、出来ないならば出来ない理由を整理して市民への説明責任を果たすこと。

すなわちより深く納得していただけるように努力することこそ、議員の重要な仕事の一つであり覚悟だと思っており、その考え方も質問として投げかけさせていただきました。

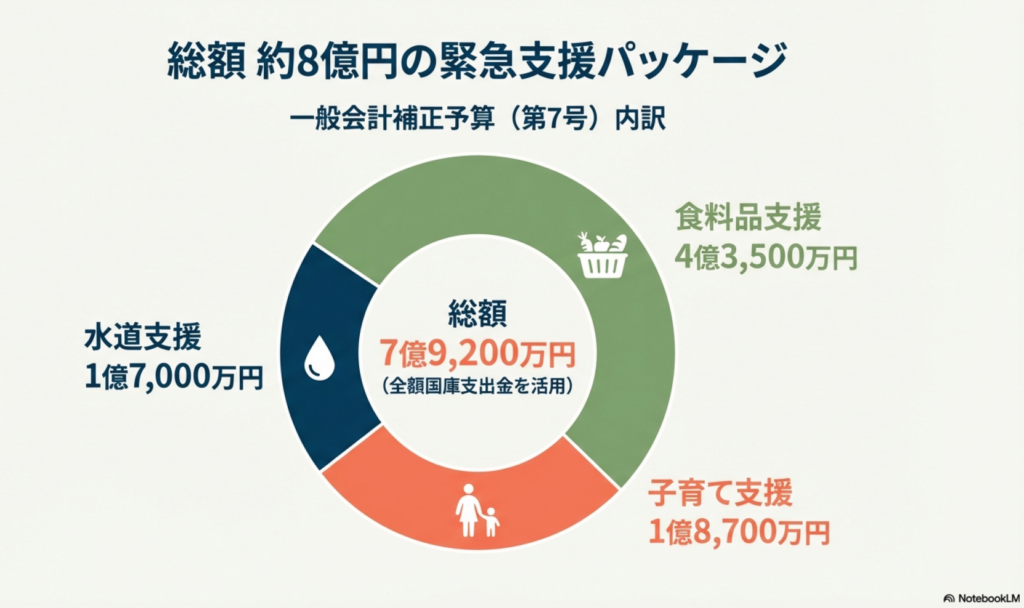

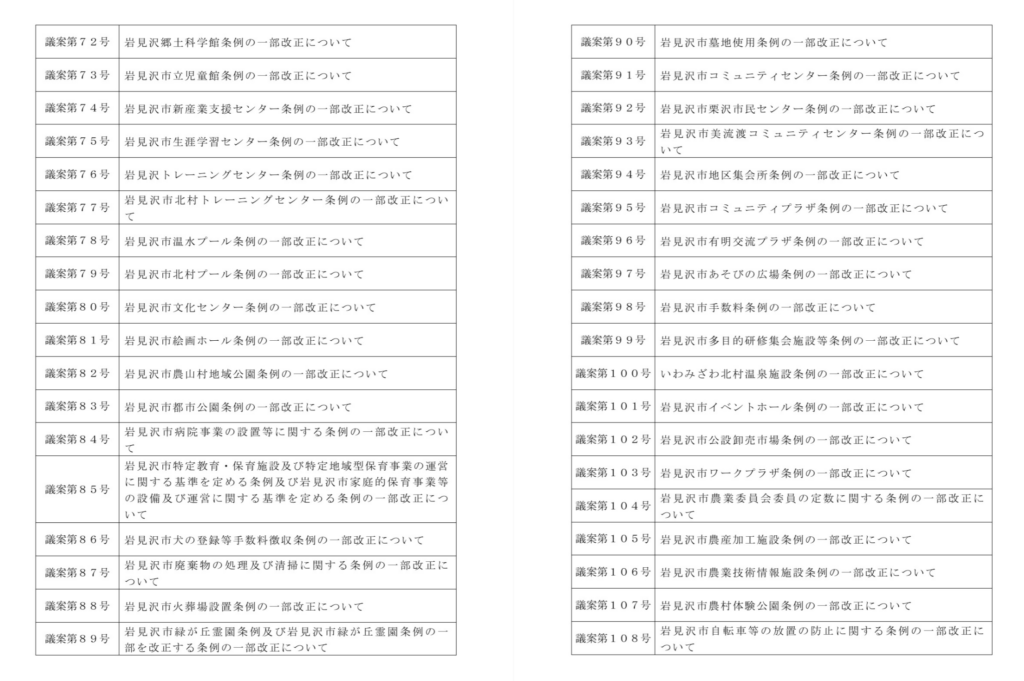

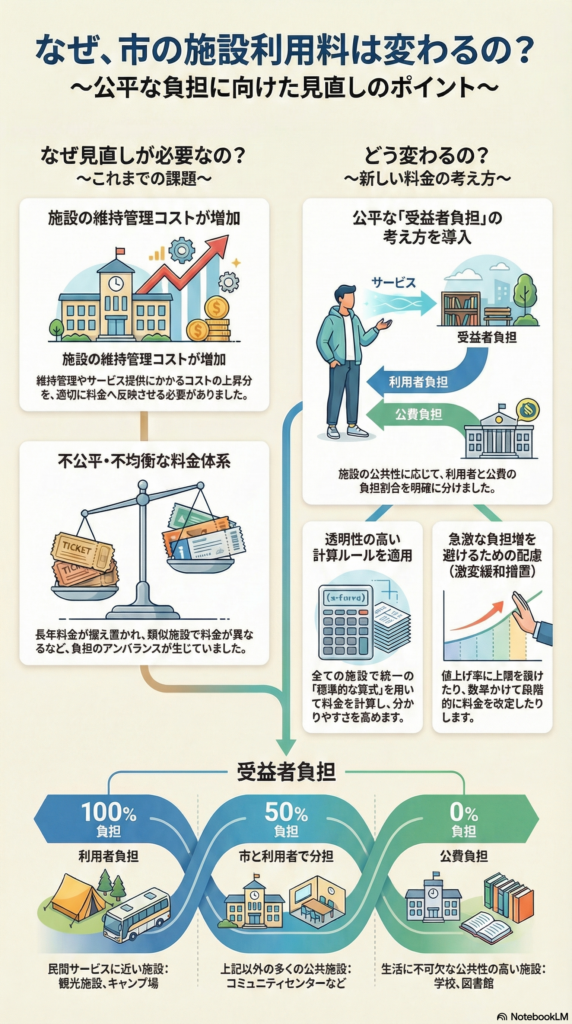

昨年の12月議会では公共料金の値上げも決定しました(以下リンク先もご覧ください)。

またいずれ時期を見て、水道料金のさらなる値上げも検討しなければならない状況になってきます。

それほど、高度経済成長期に手厚く整備された公共施設の維持・更新には費用がかかること、それにも増して、特に生産年齢人口の減少が「割り勘」の比率を大きく悪化させ、市民一人あたりの負担が増し続けていくことになります。

そのような難しい時代において、当然、値上げはない方が良いに決まっているし、私自身、少しでも生活費が下がるなら大歓迎なのが本音です。しかしこのような背景がある以上、やはり次世代にバトンを渡していくためにも賛成するわけにはいかないのが私の考えです。

どうかご了承いただければ幸いです。

【請願の方法について】

岩見沢市議会の規則に基づき、市民の方に向けてポイントを簡単に説明します。もし市政に届けたい思いがある場合、公式に伝えることのできる手法になります。

1. 請願ってなに?

憲法で認められた権利の一つで、市民の皆様の生活に関わる希望や苦情(例:道路を直してほしい、新しい制度を作ってほしいなど)を、文書にして議会に提出する制度です。

2. 最大のルール:「紹介議員」が必要

請願をするには、あなたの要望に賛同してくれる市議会議員(紹介議員)の署名が必要です。 ここが、議員の署名がいらない「陳情(ちんじょう)」との大きな違いです。

• 紹介議員の人数: 1人以上、5人以内と決められています。

• 誰に依頼する?: 議長や副議長以外の議員にお願いします(議長・副議長は紹介議員になれません)。

3. 提出の仕方

以下の決まりを守って「請願書」を作成し、議会に提出します。

• 書くこと: 「要望の内容(趣旨)」、「提出日」、「あなたの住所と氏名(署名またはハンコ)」。

• 形式: 日本語(邦文)で書く必要があります。

• 提出方法: 郵送するか、直接議会へ持参します。デモ行進のような形での提出は認められていません。

• 受付: 議会が開かれている時でも、開かれていない時でもいつでも受け付けています。

4. 提出した後はどうなるのか?

提出された請願は、市議会で話し合われます。

1. 委員会での審査: 内容に関係する委員会で、詳しく調べたり話し合ったりします。

2. 本会議での決定: 議員全員が集まる会議で、その願いを受け入れるか(採択)、受け入れないか(不採択)を多数決で決めます。

3. 結果の通知: 決まった結果は、あなた(提出者)に文書で知らされます。

もし「採択(OK)」となれば、議会から市長などに「この要望を実現してください」と文書を送り、その結果を報告するように求めます。つまり、市民の要望が市政に届き、実現に向けた大きな一歩となります。

【注意:請願と陳情の違いについて】

• 請願 = 紹介議員のサインが必要。法律に基づいた強い権利。

• 陳情 = 紹介議員は不要。手軽に出せる要望書(内容は請願と同じように扱われることもあります)。