〈令和7年8月17日投稿〉

幾度も議員として種々質問をさせていただいてきましたが、この度、少し視点を替えて、自分の質問にどのような目的と成果があるのかを整理してみました。

一般質問等を行うことの目的の1つ目は、やはり監視・チェック機能だろうと思います

これは行政施策や各種執行状況が適切かどうかを確認し、必要に応じて是正を求める「議員本来の機能」とも言えると思います。その質問を行うことによって、不適切な支出や運用の是正、施策実施の透明性の向上、行政への緊張感の付与があろうかと思っています。ないに越したことのないジャンルの質問とも言えます。

2つ目は、政策提言機能です。

これは新たな施策の提案や改善案を提示することで、新規施策の検討や導入につながること、また、既存施策の改善につながること、政策形成への議会の関与強化にもつながるものなどがあると思います。

3つ目は課題の掘り起こしと可視化です。

これは、社会に埋もれている課題や、まだ認知されていない課題などを取り上げることで、世間の関心を高める意図があると思っています。例えば、あまり知られていない課題が見える化されることによって、行政対応の契機となること、また、メディアや住民の関心を喚起すること、当事者の声を政策に反映することなどがあげれらると思っています。

4つ目は市民との橋渡し・代弁機能です。

市民の声を公の場で取り上げることで行政に届けることとなります。例えば、各種市民ニーズの政策反映や行政への住民意見のフィードバック、市民との信頼関係の構築などが上げれると思います。

5つ目は情報発信と共有機能となります。

これは政策・行政方針等の市民周知や議員の政策姿勢の可視化、市民の議会への関心向上などが目的となってくると思います。

ざっくりとですが、私が考える一般質問等の機能がこの5つに分類できるかな?

と思っていますが、それぞれに質問を作成するときに、どのジャンルに重点を置くかを意識することで質問の作り方が変わってくると感じています。

例えば、前回の一般質問であれば、、、

このインバウンド対応については、まずは〈1,課題の掘り起こしと可視化〉が重要となり、できるだけ早い時期に多くの市民や行政との課題共有を図りたいと考えました。その上で、心配している市民の声を拾い上げる〈4,市民との橋渡し・代弁機能〉を入れ込み、今後の体制づくり等への〈2,政策提案機能〉が含んだつもりです。

この太陽光発電所の懸念については、市民のあんしん安全に関わることと感じていることから、第一に〈1,監視・チェック機能〉を優先しつつ、あまり問題が表面化していないことから〈3,課題の掘り起こしと可視化〉を目指しました。

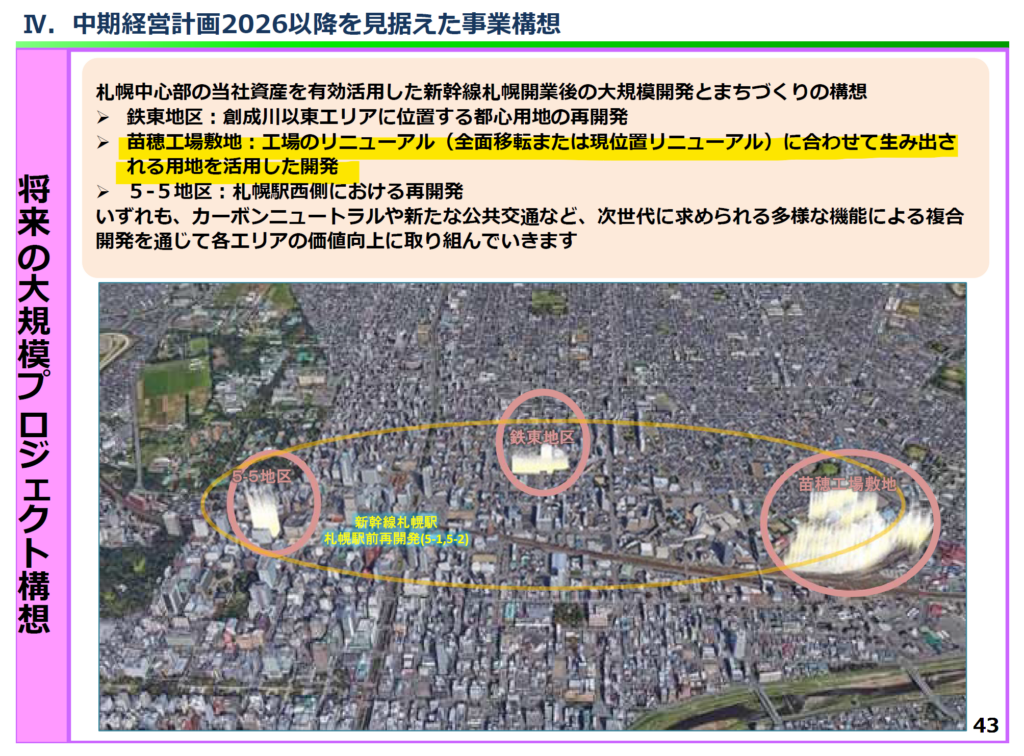

JR北海道苗穂工場移転誘致に関しては、ぜひ今後の気運の高まりにつながることを意識して〈3,課題の掘り起こしと可視化〉並びに行政としての実働につながるように〈2,政策提言機能〉を意識して作成したものです。

当然、これら全てが意図したとおりに進むほど、私は有能ではありませんし、社会構造も単純ではありません。しかし、自分の中で明確な意図を持つことで、どのような答弁になっても、自身の質問という行為が一定の目的に達することができると思っています。

市民の皆様も、ぜひそれぞれの議員の質問が、何を意図し、どのような目的で行われているのか?という視点でチェックしていただければ幸いです。