〈令和7年9月30日投稿〉

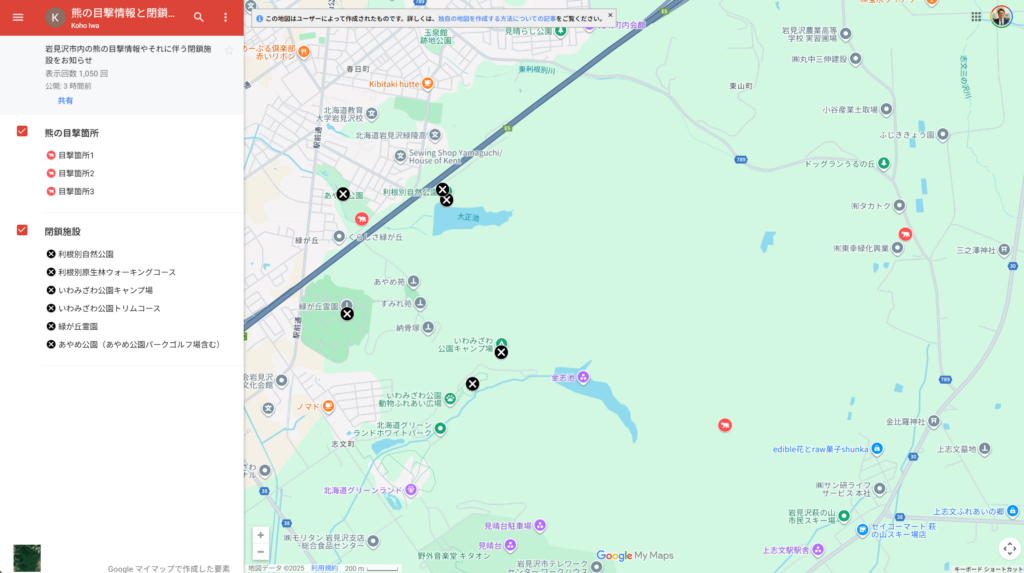

昨日、岩見沢市からの情報発信で、9月29日(月)10時30分ごろに利根別原生林において、18時40分頃にあやめ公園付近、そして21時30分ごろに上志文町559にて、同じ個体と見られる親子連れクマの目撃情報が寄せられているとのこと。

改めて目撃地を地図上で確認すると、1件目の利根別原生林の中はまだしも、あやめ公園付近と上志文町559は人家もあり心配が募ります。ただ、いわみざわ公園や緑が丘霊園などにも以前から目撃例があることから、この利根別原生林を中心とした森林地帯には、やはりクマの出没は避けられないであろうと考えます。今後もうまく共存していければ良いのですが、これ以上、人間の生活環境に入ってこられると緊張感を持って対策をしていかなくては深刻な状況になることも考えられます。

まずは自衛が重要になりますので、市から発信される情報を取得しつつ、慎重に行動されることをおすすめします。

■目撃情報(岩見沢市が作成したgoogleMAP)

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=43.177529684879616%2C141.79714115313038&z=15&mid=1bNxlz2ZKHAY27yyqlcUUtzgYB7j2FFY

■岩見沢市のヒグマに関する情報ページ

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kinkyu/16189.html

■岩見沢市公式LINEへの登録もおすすめします。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/hisho/koho/1/3/9562.html

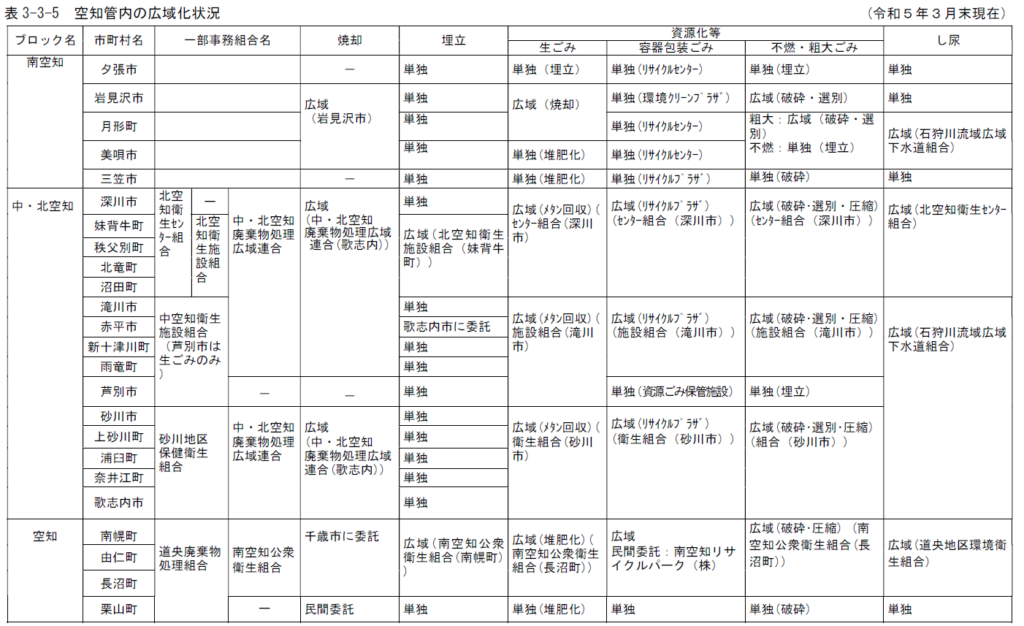

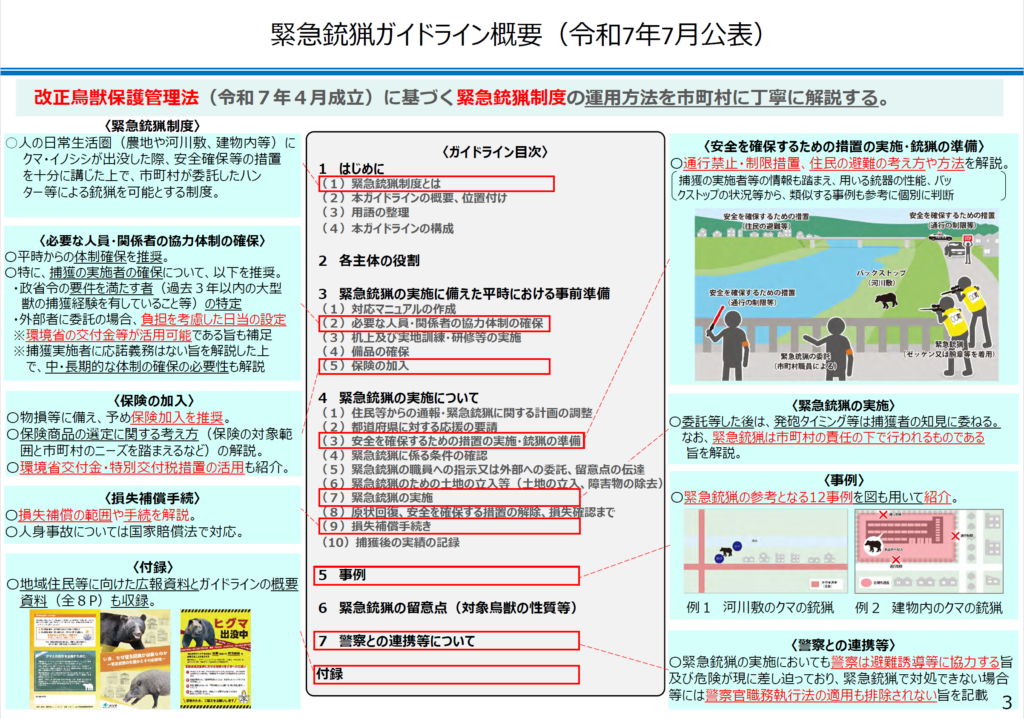

そして熊対策としては、最近は各地のニュースでも見るとおり、本年4月に鳥獣保護管理法の改正があり、9月1日より自治体の判断で猟銃の使用が可能となりました。ただこれには様々な課題があり、環境省からガイドライン概要等も公表されていますが、現実は簡単ではありません。

上記画像:環境省_令和7年度第1回クマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議 (概要)より

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-docu-r070911.pdf

本改正鳥獣保護管理法については私自身、一足先に本年6月の本会議一般質問において、取り上げています。市民の安心安全を守る体制づくりを確立するのはやはり簡単なことではありませんが、今後も注視していきたいと考えています。

余談ですが私自身、近年3年間は毎年ヒグマを目撃しています。

一番最初に見たのは3年前。夕張から芦別に向かう道中、シューパロ湖周辺でガードレール脇に佇む小さめの熊を始めて見ました。昨年は岩見沢市内の道道38号線沿い万字の巴橋の近くで、私の車の直前を隆々とした大きく逞しい熊が横切って肝を冷やしました。そして今年はNPO法人炭鉱の記憶推進事業団で指定管理を受託している夕張市石炭博物館の開館日。最終入場時間も過ぎて人気が無くなった頃に突然ガラス越しの眼の前に小さめの熊が現れました。

これがその時に私が撮影したものです。

比較的小さめだったのと、また現れては困るので、もう二度と来ないように扉を開けて大きな声で威嚇したら走って逃げていきました(現在は狼の尿など忌避剤を配置して結界的な対策を行っており、この日以降、全く気配はありません)。

この時の熊はまだ人間を怖がってくれましたが、近年のニュースを見ると、どうも人馴れしている個体も多いようで心配です。

現在においても特に郊外では人口減少が進行し、場所によっては大正期の三毛別羆事件や石狩沼田幌新事件が発生した頃の人口密度になっている場所も多々あり、やはり予断を許しません。あらためて正しく恐れ、しっかりと対策を練ることが必要だと再認識しています。

行政としても非常に難しい課題の一つですが、様々にバランスを考慮しながら対策を詰めていく必要があると認識しています。市民の皆様におかれましても、正しく恐れながら自衛をしていくことが重要だと思っています。お互い気をつけてまいりましょう。