知れば知るほど、今の子ども達の置かれている環境が心配になります。

あまりにもモノ(物質的、情報的共に)に溢れ、それを一方的に享受する環境は、これから訪れる産業構造の変化、グローバル化の著しい進行による国際関係の変化、人口問題に関連する社会保障等の深刻な想定等々を含め、間違いなく訪れる困難な環境を切り拓く能力を高められているとは言い難いのです。

それらを考えていく過程において、幼少期の”遊び”が人間性を育む大事な時期だと言うことに気がつきました。でも社会が求める子ども達の姿とは大きな相違がありました。学校教育の過程においても、求められる人物像とそれを育むための手法とはやはり大きな開きがあります。

現在の学校教育の現場においては、創造性を育む教育を深めていく事はとても難しいと思っています。当然、教育行政を始めとする現場においても大変な努力はしていますが、それには限界があります。やはり教育現場よりも、保護者や家庭、周辺の大人の意識がとても大事だと認識をしています。

幼い頃から電子ゲームやインターネット等の受動的刺激にまみれ、その中で脳を刺激してバーチャルな達成感や優越感を得ている現状。実際にどうしてその環境に浸かり続けるかというと、脳科学を持ち出すまでもなく、親がそれを良しとすること。また、それ以外に面白いこと、やりがいのあることが沢山あるはずなのにそれを知る術がないという不運があると思われます。

「子どもは親の言った通りには育たない。親のやった通りに育つ。」

これは自らに問うと非常に情けない思いになりますが、全ての親が常に自問しなければならない名言であります。

大人が失敗を恐れずチャレンジする背中を見せる。失敗してもそこから何かを掴んで前に進む背中を見せる。上辺のメンツにこだわるような背中を見せない。恥をかく勇気。諦めない心。 努力、苦労の先の達成感を得る様子。etc.・・・。

いつの時代も外野から人のすることを上から目線で批評、批判したり、足を引っ張ったりするのは「自分では何もしない人」であると言います。決してそんな大人を量産してはならないと信じています。

平成26年に内閣府より公表された、「子ども・若者白書」から、色んなことをかいま見ることができます。

白書の中で特集として取り上げられていたのが、日本を含めた7カ国の満13歳から29歳の若者を対象とした意識調査です。

この内容を見ると、日本の若者は、「自分自身に満足している」「うまくいくかどうかわからないことにも意欲的に取り組む」「社会現象を変えることができるかどうか」「将来への展望」等々、そのほとんどが、7カ国中最低で推移しており、これからの人口減少社会、グローバル化で大きく変わっていく時代に適応するための能力である「たくましく逆境に向かい、クリエイティブな能力を発揮して新しい道を切り開く力」が著しく不足していると思われます。

同年4月に、シンクタンクである共立総合研究所が、「全国学力・学習状況調査」の結果をもとに、「生活習慣」「意思・人格」「家庭」「道徳・規範」等々の11の分野から都道府県別に偏差値化した、「いい子供が育つ」都道府県別ランキングが発表されました。

このデータを見ると、白書の特集では、日本は、国際社会の中でも非常に低い数値を示す中で、さらに日本国内においては、北海道は、総合ランキング47都道府県中46位であり、分野別に見ても非常に低い項目が目立つ結果となっています。

例えば、「難しいことでも、失敗をおそれずに挑戦しているか」という問題では、47都道府県中、最下位。「自分にはよいところがある」「人の役に立つ人間になりたいか」「テレビゲーム等をする時間の長さ」「地域や社会への関心」「自分の発言に対する自信」「言いたいことをうまく伝えることができるか」などなど、あらゆる項目でワースト5位に入る、非常に残念な結果となっています。

さらに、この北海道の中で岩見沢市がどういう位置づけかというのは、残念ながらはかるすべはありませんが、これからの時代を生きていく子供たちのことを考えると、国内での評価はもとより、国際社会で生き抜ける能力を身につけることを目指すべきであり、そのために、保護者はもちろん、岩見沢市の教育行政としても真剣に、どんなことをするべきかを考える事も重要だと思っています。

まずは、脳科学において重要な成長の機会として位置づけられる幼児教育期の「生きた体験」を通して、人間としての能力をはぐくむための環境づくりとその支援。

学校教育においては、岩見沢市教育行政方針にも掲げられているとおり、課題を解決するための思考力、判断力、表現力等をバランスよく伸ばす。また、自尊感情を高め、自己指導能力の育成等を含め、主体的に「みずからの思考を高め、具現化していく力をはぐくむ」ことを重視した、”実行力のあるカリキュラム”づくりが必要だと考えます。

それは放課後の時間かもしれない、若しくは地域との連携で生まれてくるのかもしれない。間違いなく言えるのは、「それは家庭が」とか「それは学校が」と互いに押しつけ合う意識が生じてしまっては絶対に成り立たないことなのだろうとも思っています。これが簡単にシステムを提唱、構築するだけで世の中が変わらない難しい部分であります。

だからこそ、現在の子ども達を取り巻く環境に対する危機感を一人でも多くの方々と共有し、出来ることから行っていくという気運が高まることを期待しています。

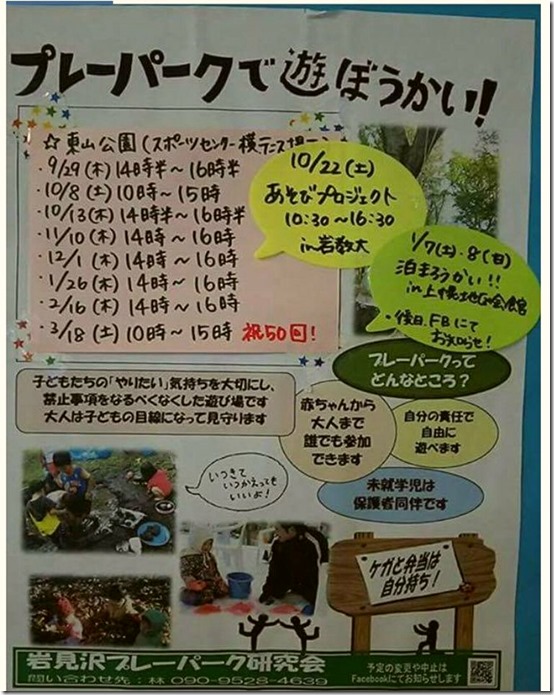

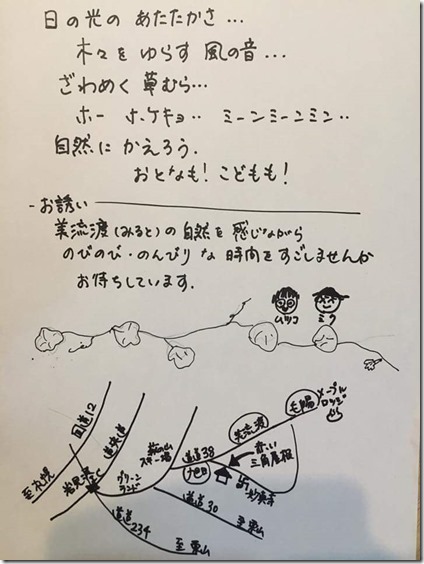

前段で述べたとおり、先進国の中でも日本の子ども達の評価は非常に低い状況、またさらには、その日本の中においても一段と北海道が心配な状況であるのは、常に車社会におけるドアtoドア環境や、インドアで遊ぶことが多いことによる身体能力の低さにあるとも言われます。体力と学力・知力・気力等との相関が存在すると考えるならば、やはり幼少期の遊び環境を我々大人が確保してあげる必要があると思っています。

そこで必要となるのが、行政として本気で子どもの遊び環境を確保していく意思を見せることだと考えるに至っています。ここの本気というのは、消費型のあそび場や、子どもではなく親が喜ぶ遊びでもありません。子ども達自らが自主性を持って、自らが磨かれていくあそび環境です。

その明確な意思表示になるのは、前恵庭市長の中島興世氏が提唱している「子どもが元気に育つ環境の整備に関する条例」の様に、行政の本気度を表し、市民が熱く共に守っていくことではないかと思います。(条例の内容に関する投稿リンク)

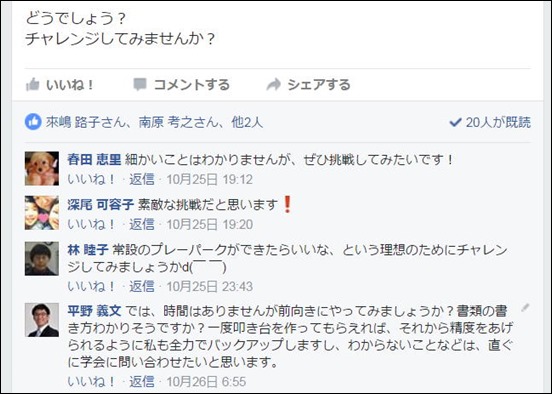

ただ、その様なことを周囲にお話をしても、なかなか「ピンと来ない」と言われてしまう傾向もあり、これらの投稿の内容を簡素端的に説明することは難しく、どうしても共感を得るにはいたらない状況が続いています。これは子育てが終わった人はもちろん、現在幼少期の大切な時期を育んでいる保護者の方も同様です。それは致し方のない事であり、私自身、仲間を増やしつつ、少しずつ出来ることをやっていくしかないと考えています。

その一環として、拙ブログで細々と投稿させていただいてきた「子育て・教育」のカテゴリーの中で、根幹となりえるものをあらためて整理させていただきました。私自身、まだまだ知識不足、思い違い等が多くあるのかもしれません。それらは都度、補完、修正していきたいと考えています。また気づかいの至らないところもあるかもしれません。気づき次第、都度修正していきたいと考えておりますが、何卒ご容赦いただければ幸いです。

平成28年1月21日

目次に戻る