平成26年8月21日(木)

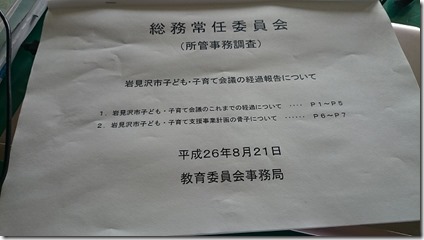

午前10時より総務常任委員会があったのでオブザーバー参加してきました。

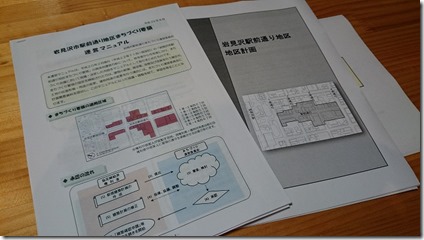

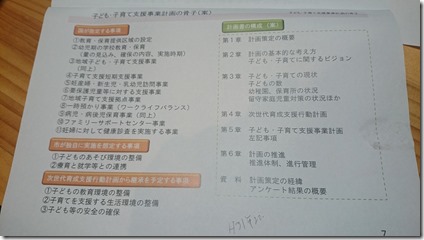

内容は「岩見沢市子ども・子育て会議」の経過報告について。

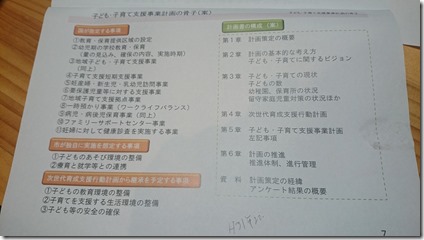

これまでのアンケート等の集計結果や分析、それを踏まえた「子ども・子育て支援事業計画の骨子(案)」の提示がありました。

個人的には「市が独自に実施を想定する事項」に【①子どものあそび環境の整備】という項目が盛り込まれている部分を大きく評価すると共に、それを更に良きものにできるよう微力ながら協力していけたらと考えています。

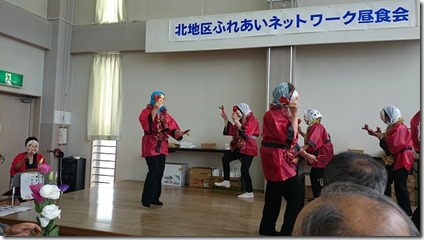

総務常任委員会終了後、11時より《北地域ふれあいネットワーク推進協議会」主催のふれあい昼食会にご招待いただき参加。

これは地域の独居高齢者や障がいを持つ方を対象とした昼食会です。

こういった場を設けて楽しい時間を過ごしてもらうと共に、各々の横のつながりをつくれる場となっています。

もてなすのは町会役員の皆様。そして参加者と役員さんが一緒になってステージに上がり楽しんだりと和気あいあいなものです。

そして今日はもうひとつ。

緑中学校の熱心な先生と礼儀正しいい学生さんお二人に壁新聞の取材を受けました。

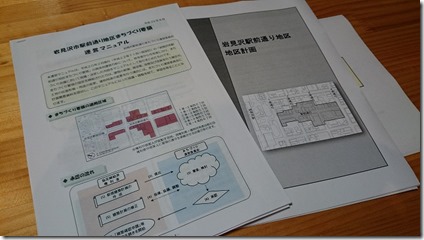

テーマは「駅前通り」ということで、このように鋭い質問がズラリ・・・。

ここは自分の考えを前面に出すのではなく、純粋に計画のお話を主にさせていただいた次第。

ただ、その中でも話は脱線し、現在の日本の状況や各地方都市が陥っている状況など、非常に難しい時代であって、活性化に向けた簡単な解決策は存在しないということ。そしてそれを踏まえた上で、様々に考えを結集して魅力あるまちを作っていかなくてはならないことなどをお話しさせていただきました。

しかし、質問の答えに窮してしまうこともあり、何とも学生さん達には不完全燃焼気味の結果になってしまったかもしれません。というのも、個人的な意見ならいくらでも言えるのですが、今回の趣旨には沿わないと判断しました。特に民間に関わる部分においては、行政ではタッチできない領域があるため、結果としてこれまでの市の答弁をなぞるような形になってしまったかもしれませんが、公に壁新聞に記載する内容としては仕方のないこと。

自分の中でも、せめてもう少し「駅前通りが新しくなることで、こんなに凄いことが期待できるんだ!」と胸を張って言えるような状況になれるよう努力を続けていきたいと思います。

以上、今日の出来事でした。