平成26年7月9日(水)夜

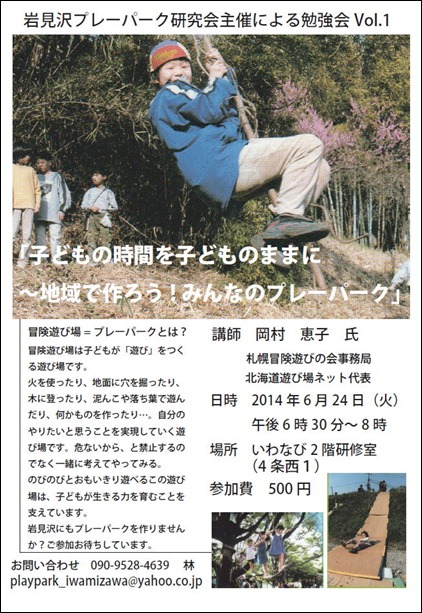

6月24日に開催した第一回勉強会で立ち上がったプレーパーク研究会をもとに、まずは実際にやってみよう!ということで、実現に向けた協議の場を設けました。

実際に行うにあたり、開催場所やその方法等をじっくりと話し合い、記念すべき第一回目の開催となるのは場所は未確定ながら、8月23日(土)午後からとすることに。

まずは大々的に広報せず、自分たちの身近な人に声をかけ、賛同者のみで実施してみようということになりました。

恐らく、自分たちの子どもや知り合いを含めても2~30人程度での実施になることが予想されます。

遊び方などは、それぞれに遊べるツールをを持ち寄り、大人が適度な距離をおきながら、岩見沢のプレーパークの第一歩を成功させようということになりました。

その最終摺り合わせは8月20日に開催し、具体的な方法を確定していきます。

我が家では、スラックラインに関心があったので、自前で購入。。これも持ち込もうと思っております。