〈平成29年9月5日投稿〉

この度、通告順に従い、9月8日(金)の3番目に一般質問を行う機会を得ましたので、その読み原稿を事前公開します。(まだ無駄が多い長文と思われますので、もう少し修正したいと考えています。)

一般質問通告〈件名 市役所庁舎建設について(5項目6質問要旨)〉

[以下読み原稿:イメージ画像等は本投稿用です]

①多くの市民と対話できる情報提供のあり方について

現在、市役所新庁舎の建設に向け準備が進んでいます。

私自身、現在の市役所庁舎の老朽化、耐震基準等を考慮すると建て替えることに何ら反対する要素はありません。また合併特例債の活用に関しても、できれば活用できたほうが良い。そういう認識を持っています。

ただ、新庁舎建設特別委員会でも発言したとおり、私自身まだ迷いがあります。

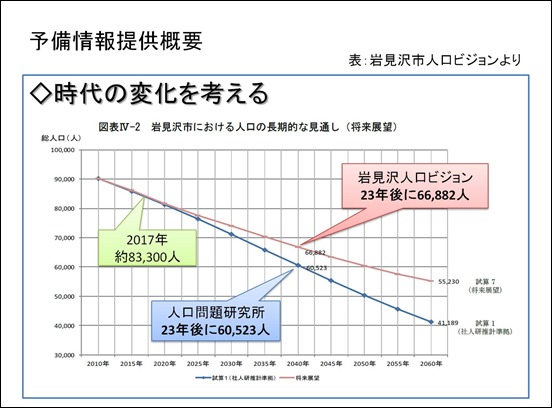

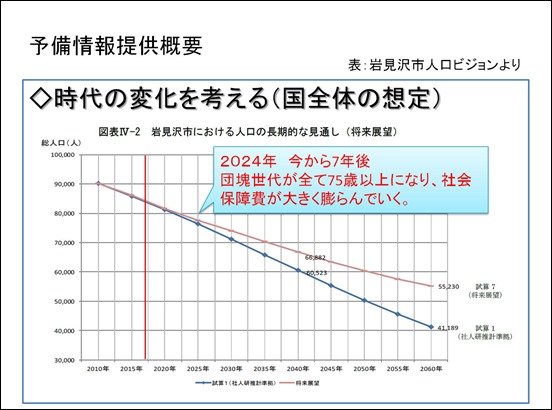

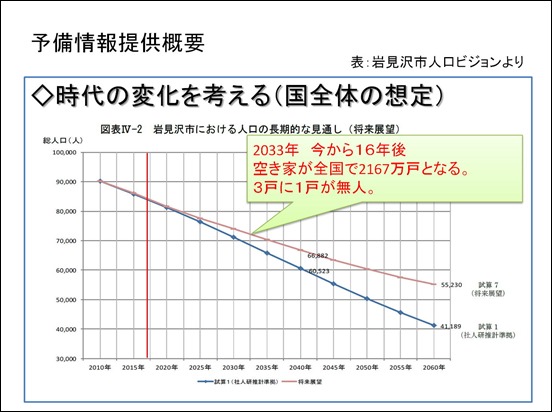

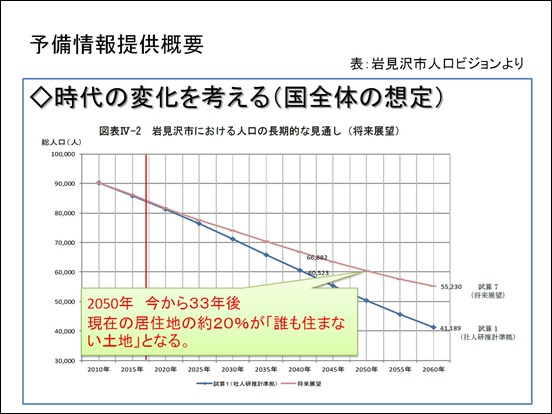

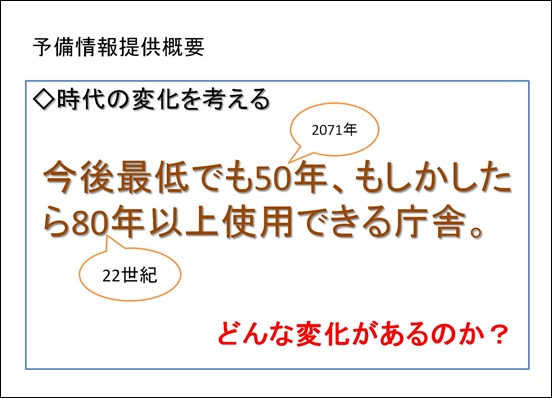

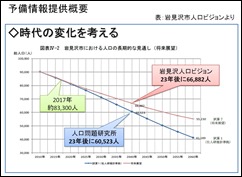

というのも今後、私達は過去に経験をしたことの無い社会環境の変化と向き合っていかなくてはなりません。恐らく新庁舎は最低でも50年間、恐らくそれどころでなく80年以上も使うことになるかもしれません。岩見沢市人口ビジョンとして、出生率等を含め、様々な施策がうまく機能したとして、今からたった23年後の2040年には、人口が約2割の減少となる66,800人程度。国立社会保証・人口問題研究所の試算では更に厳しく60,523人となるとされています。庁舎がまだまだ現役となる43年後の2060年には、岩見沢市人口ビジョンの試算として55,230人、国立社会保証・人口問題研究所の試算では現在の半分以下となる41,189人という数値になります。この過程において市の財政も相当に厳しくなることが予想されます。

というのも今後、私達は過去に経験をしたことの無い社会環境の変化と向き合っていかなくてはなりません。恐らく新庁舎は最低でも50年間、恐らくそれどころでなく80年以上も使うことになるかもしれません。岩見沢市人口ビジョンとして、出生率等を含め、様々な施策がうまく機能したとして、今からたった23年後の2040年には、人口が約2割の減少となる66,800人程度。国立社会保証・人口問題研究所の試算では更に厳しく60,523人となるとされています。庁舎がまだまだ現役となる43年後の2060年には、岩見沢市人口ビジョンの試算として55,230人、国立社会保証・人口問題研究所の試算では現在の半分以下となる41,189人という数値になります。この過程において市の財政も相当に厳しくなることが予想されます。

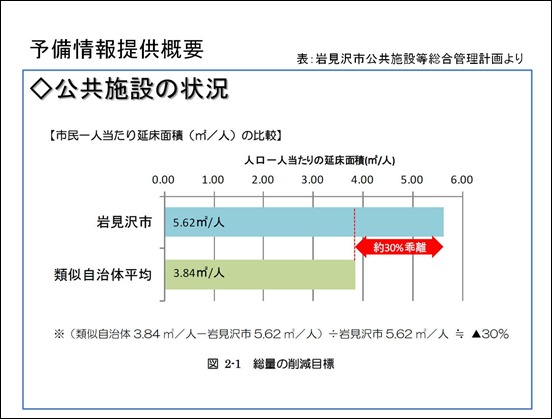

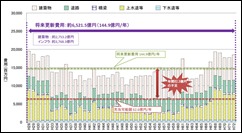

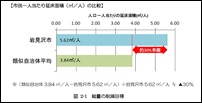

また岩見沢市公共施設等総合管理計画によれば、建物、インフラ合わせて、平成28年以降の45年間で約6,500億円もの公共施設更新費用がかかり、1年に均せば毎年82.3億円の不足が発生するという試算になっています。更に、現在の岩見沢市民一人あたりの公共施

また岩見沢市公共施設等総合管理計画によれば、建物、インフラ合わせて、平成28年以降の45年間で約6,500億円もの公共施設更新費用がかかり、1年に均せば毎年82.3億円の不足が発生するという試算になっています。更に、現在の岩見沢市民一人あたりの公共施 設延床面積は、類似自治体平均との比較で約3割の乖離があり、財政健全化等の視点からすると、これを確実に削減しつづけていく方法を模索していかなくてはならないはずです。

設延床面積は、類似自治体平均との比較で約3割の乖離があり、財政健全化等の視点からすると、これを確実に削減しつづけていく方法を模索していかなくてはならないはずです。

しかし、現状において活用されていない公共施設も多々存在するにも関わらず、行政機能の要である市役所庁舎という大型公共施設を、非常に少ない時間、そして少ない論点の中で強行していくことに対する不安を抱いています。

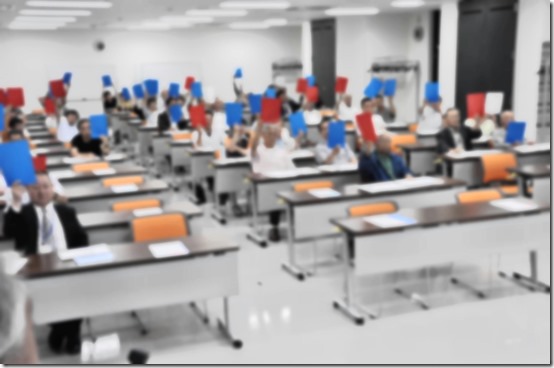

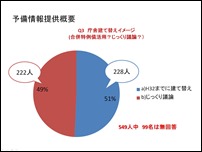

その不安感を払拭するためにも、私達市民クラブは市民アンケートを取り、更にシンポジウムを開催し、出来る限り市民の声を集めるための行動をおこしました。

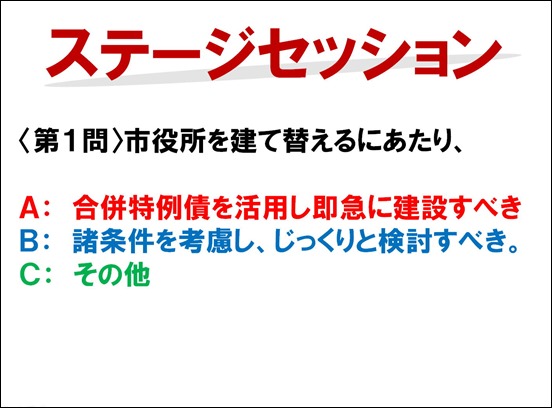

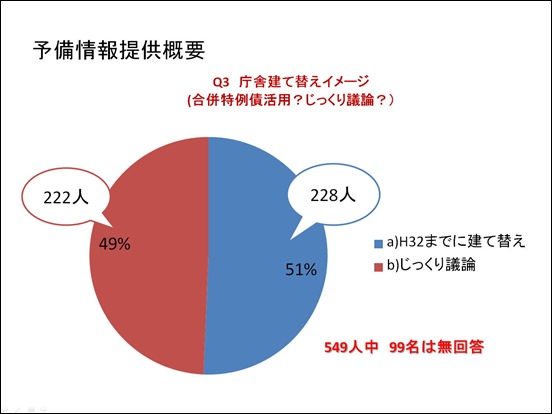

結果、議論の根幹となる大きな分岐点として、「合併特例債を活用し現在地を始めとする市有地で即急に建て替えを行うべき」という意見と、「目先の合併特例債を活用できないのは残念であるが、長期的な視野で捉えると、ここは焦らずしっかりとした未来予想を前提に議論を深めるべき」という様な意見が拮抗する結果となりました。

これはどちらも尊重すべき市民の正直な思いであろうと認識をしています。

そこで非常に残念に思うことは、その選択を決断するに至る情報が不足していることであります。例えば、将来人口が明らかに減少していく中、恐らく岩見沢市全体にスポンジの様な空隙が多く存在する様になることは想像に難くありません。それらを踏まえ岩見沢市まちなか活性化計画を見るとこう記載されています。

「岩見沢市では、これからの人口減少社会を迎えるにあたって、持続可能なコンパクトなまちづくりを進めています。中でも重要な役割を担う中心市街地で、中心市街地活性化基本計画に基づき、活性化に取り組んできました。」と。

高度経済成長期における中心市街地とは、経済活動を有するものが土地を活用して好循環を発生させ、基本的に経済活動を有しない公共施設等は郊外へと移転する流れがあり、現在に至っていると思われます。しかしこれからの縮小社会においては、やはりコンパクトシティの推進を行政が身をもって示していくことも重要なことではないかと認識しています。

市役所は大勢の職員が働き、大勢の市民が来庁する施設です。単なるオフィス機能のみならず、市民交流の要としてまちなかに移転するとなれば様々に好循環も発生すると期待している市民も多いと感じています。

また、近年注目され、非常に有名ですから皆さまもご承知の事かと思いますが、人口約33,000人あまりの岩手県紫波町の様に、駅周辺開発を官民連携で行い、大勢の人が集まり、経済が良好に循環する場に変え、尚且つ庁舎もPFIで建設し、名実共に官民が力を合わせてまちの価値を高めていっている事例もあります。 (*このサイトはわかりやすいです。http://www.nikkeibp.co.jp/article/tk/20150216/435677/)

ここで少し考えたいのは、この機会に中心市街地に庁舎を移転することができれば、その準備において合併特例債の活用は叶わないかもしれず、尚且つ免震構造で2割ほど建設費が上がるという考え方もあると聞いていますが、紫波町の様に様々な経済活動を誘発できるビジョンを描けるかもしれないこと。何より、コンパクトシティ推進の誘発剤となり、公共交通の維持や新たな経済活動の促進等の期待を抱くことができること、更に市全体の固定資産税減少を抑える効果も期待できるかもしれない等々、様々に想像できると共に、有明交流プラザサービスセンターにかかっていた費用等々の経費の削減が可能になるもの等、これまでかかっていた経費がかからなくなる事もあると思います。更には東京オリンピックに向け、資材も人材も不足し、建設費も高騰している中で建設するデメリットの改善も想定されます。また、であえ~る岩見沢にある教育委員会や自治体ネットワークセンター等の分散した庁舎機能との連携もはかりやすく、よりコンパクトな庁舎で済むようになるのかもしれません。

また、中心市街地への移転ということに執着しなくても、市民サービスを重視した中で、より良い分散の方法等も議論する必要があると認識しています。

短期的な視野でいくと合併特例債の恩恵は非常に大きなメリットであることは同意します。しかし、長期的なまちづくりを踏まえ、未来への投資という意味合いをもたせた場合に、この差額を逆転できる可能性を考えていくのも真のまちづくりであり、未来を予測して、その課題を解決していく行政としての本分なのではないかと感じています。

そこで先日の新庁舎検討特別委員会でも質問をさせていただきましたが、そのような投資的選択に向けたシミュレーションは行っているのか?という疑問に対し、合併特例債の活用を踏まえた早期建設と災害対応に重きをおいているため、そのような議論をしていないという答弁でした。

何せ、今後は誰も経験をしたことのない縮小社会、また高負担社会になっていくことを踏まえ、今の私達の決断が、今後50年、いやそれ以上の岩見沢市のまちづくりに影響することを考えると、やはり議論を深め、市民納得度を高めていく努力が必要と思うのです。

市長自身も、今年度の市政方針で“岩見沢市はハード・ソフトの両面で「まち」を創り変えていくべき時期にきている”と述べています。私もこれには大いに賛同する一人です。この意味合いの確認としては、今年度の第一回定例会、斉須議員の代表質問において、この様な主旨の答弁をされています。

「人口減少や超高齢社会という時代の転換点を迎える中では、右肩上がりの成長を前提に量的拡大を志向してきた従来型の考え方によるまちづくりから、限られた経営資源の選択と集中の視点に立ちながら、市民生活の質の向上を目指すまちづくりへと、発想の転換が必要となる。

そのためには、市民の皆様の暮らしを直接支えるソフトの面でのまちづくりはもとより、ハード面においても、例えば、人口減少等に伴う利用需要の変化に対応した公共施設の適正配置や将来を見据えた持続可能な公共交通の構築といった、新たな方向性を持って、まちをつくり変える時期にあるものと考えている。」

とあり、尚且つ市民との合意形成についても

「地域力の結集については、これから人口減少と少子高齢化が進行し、財政が逼迫する中、市民の皆様には、あれも、これもではなく、多様な価値をすり合わせながら、あれか、これかという選択と合意を求めていかなければならないと考えている。そのプロセスで重要になるのが、対話や参加であり、対話等によって地域に関係性ができ、まちづくりを自分ごととして捉え、それが行動や実践につながり、地域に前向きな変化があらわれる、それこそがまさに、地方創生であると考えている。」

という主旨の答弁をされています。私もまさしく同感であり、ぜひこのような対話が重視される環境を大事にしていきたいと思っています。

しかし、今現在、少なくとも調査した市民の半数が、将来を見据えた中でじっくり議論をすべきという考えを持っているというのは、まさしく先程述べた新たなまちづくりへの投資的効果への期待や、現在の閉塞感を拭う願い。更には市長がおっしゃる様に、発想の転換のもとでハードとソフトを創り変えていく時期にあると多くの市民が感じているものと捉えています。

しかし、今現在、少なくとも調査した市民の半数が、将来を見据えた中でじっくり議論をすべきという考えを持っているというのは、まさしく先程述べた新たなまちづくりへの投資的効果への期待や、現在の閉塞感を拭う願い。更には市長がおっしゃる様に、発想の転換のもとでハードとソフトを創り変えていく時期にあると多くの市民が感じているものと捉えています。

また、今後の市民との協働社会を本格的に構築していかなくてはならない時代において、より多くの市民合意を得るためにも、市長がおっしゃるように「選択と合意に至るプロセスにおいての対話」が不可欠であり、そのような対話に至る情報を丁寧に提示する重要性があると認識しています。現在市長は、「施設の安全性と工期等が最も重要」との視点を最優先されています。それは非常に重要なことであると踏まえた上で、あらためてその合意形成に至るプロセスで、二分する意見に対し、市民が考える機会を得るための判断材料を示す必要があると思いますが、如何お考えでしょうか。

②都市計画マスタープランとの整合性について

また、先日見直しがされた岩見沢市都市計画マスタープランがあります。

この計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設及び、市街地再開発事業に関する都市計画法に基づくもので、何か問題が浮上するたびに、その時の議論でまちの整備を決めていかないようにするための長期計画と捉えています。そこで、その計画とこの市庁舎における現在の議論とを照らし合わせながら再度確認しました。

あらためて本市の都市計画マスタープランは、非常に優れた計画であると再認識したと共に、やはり行政のあるべき姿として、その計画の実現に向けて、市民、議会、行政が一丸となって努力していく事が重要だと認識を深めたところです。

この計画の前文にはこう記載してあります。

「新たな都市づくりの目指すべき方向性としては、子育て世帯や高齢者・障がい者世帯など誰もが安心して暮らすことができるよう、医療・福祉や公共公益サービスが集積した市街地とこれらを公共交通によるネットワークで結ぶ“コンパクト+ネットワークのまちづくり”」や「市民の皆さんや民間事業者の方々との協働、連携により都市づくりに取り組む「市民協働、公民連携によるまちづくり」を掲げるとなっています。

また3つの方向性を掲げ、その実現に向けて「コンパクトなまちをつくること。」「公共施設の使い勝手の向上」が明確に謳われています。

その実現化に向けては、市民がより使いやすい様に配置のあり方、施設の内容を見直すこと、郊外にある多くの公共施設や公営住宅は、利用者が高齢化していることなどから、利便性が低下するおそれがあるので、まちなかに移転集約を図ることなどが方策として位置づけられています。

しつこい様ですが、〈都市づくりの基本方針〉の中でも、人口の減少と高齢化の進行を始めとする社会経済情勢の変化や今後の見通しに対応し、都市機能施設の集積、誘導が重要と唱えており、更に中心市街地やJR駅などを中心とする日常生活拠点には、公共公益サービス施設、医療、福祉施設、商業業務施設などの都市機能施設や住宅を誘導し、集積を図るとあります。

そして、岩見沢市を8つの地域に区分し、地域ごとのまちづくりの目標像と取り組みの方針を定めた「地域まちづくり構想」においては、中心市街地を含む〈中央・東部・南部・西部地域〉の目標として、JR岩見沢駅を中心とするまちなかは、市の経済・文化を支える地域であり、商業や交通、市民の活動拠点としての利便性を生かして、空き地、空き家などの有効活用を図りながら、高齢者から若者までが安全に安心して暮らせるコンパクトで住みやすいまちなかとなるよう、賑わいと交流を創出することと定めています。

対し、市役所現在地である、〈宮の下・春日・鳩が丘・日の出・緑が丘地域〉は、文教施設や公共公益施設が多く、公園や散策路などの豊かな緑地が広がる恵まれた立地条件に加え、地域福祉にも積極的に取り組んできた実績がある地域であり、子どもから高齢者まで地域コミュニティの力で育むことができるまちを目標とする。とあります。

要約すれば、中心市街地の今後は、賑わいと交流を創出することが目標であり、鳩が丘は、子どもから高齢者まで地域コミュニティの力で育むことができるまちを目標としています。

あらためて、これから誰も経験したことのない社会変化が訪れる中で、それら未来を想定してつくられたこの都市計画マスタープランを重要視していくことが必要なことだと考えますが、市長の見解をおきかせください。

③市民協働に向けた市役所庁舎の考え方について

また、来るべき市民との協働を志し、都市計画マスタープランの3つめの方向性にもあるとおり、市民がそれぞれ得意なことで、できることを生かし、お互いをサポートしあう仕組みや活動の拠点を広げていく「ネオ・コミュニティ文化」を育むことが掲げられています。

これに向けては「活動拠点の確保を目指す」と記載があります。この市民協働においては、市民同士のみならず、やはり市役所職員が必要な部署ごとにファシリテーターとしてつなぎ役になる必要もあると思います。それには市役所に気軽に人が訪れ、市役所職員と共に、活発で対等な対話と新たな交流が生まれる環境づくりも重要ではないかと認識しています。そうなると、あらためて高齢の方がバスの乗り換えをして、労力をかけて向かわなければならない場所と、そうではなく公共交通も集まる場所では、その機能の発揮具合が大きく変化してくると思われます。

今後の「ネオ・コミュニティ文化」を推進するにあたり、職員と市民の連携を担うべき市役所庁舎の重要性をどう考えているかおきかせください。

④現在地における活断層の考え方について

次に冒頭で自分自身も判断に迷っているということをお伝えさせていただきました。

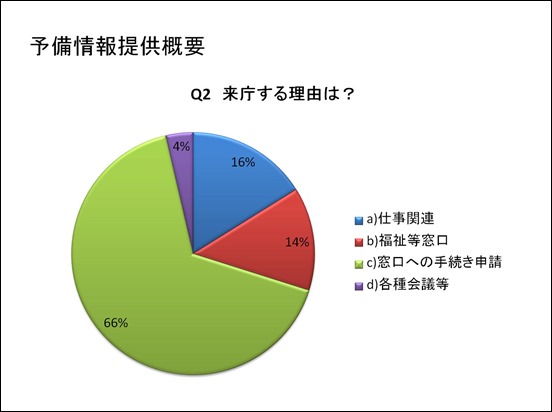

前述の様に、未来の岩見沢のあるべき姿を予測し、それに見合った投資をしていくことが重要だと考えている反面、そうは言っても、アンケート調査によれば、約8割の市民がほとんど市役所へは行かないという事実がありました。

前述の様に、未来の岩見沢のあるべき姿を予測し、それに見合った投資をしていくことが重要だと考えている反面、そうは言っても、アンケート調査によれば、約8割の市民がほとんど市役所へは行かないという事実がありました。

また今後訪れるであろう社会変化として、人口減に伴う職員数の減少。ICTにより行政サービスのあり方が変化し、益々市民が市役所に行かなくても済むようになることでしょう。

更に夢物語の様にも感じますが、自動運転機能も政府の官民ITSロードマップ2017によれば、2020年の東京オリンピック時には、限定地域ながら無人で走行するSAEレベル4までの実現を目指して制度改正も行い、早ければ今から10年後には全国各地での無人自動運転による移動サービスの実現、東京オリンピックから10年後の2030年には本格的な稼働を済ませ、世界一安全で円滑な道路交通社会の実現を目指す道筋を明記しています。

これが早まるか遅れるかの予測はできませんが、この通り進めば、近い将来において私達のまわりの公共交通概念が変わることとなり、まさしく場所の議論が意味を持たないに等しい変化が訪れることになります。

であるならば、市の検討した評価項目で最も現実的と言える現在地で、合併特例債を活用して徹底したローコスト、長寿命、また将来の減築対応可能な構造やソフト面の議論を深めて意義ある庁舎づくりを推進していくのがもう一つの正解と思われますが、ここで気になるのが検討資料にも存在が明記され、市民説明会でも心配の声が上がっていた石狩低地東縁断層帯主部と岩見沢断層のことです。

あらためて「地震調査研究推進本部 地震調査委員会」の資料を確認したところ、正確な位置は不明瞭ですが、提示されている地図上計測によると、市役所の西側3~400mほどにあると想定されている東縁断層主部の最新の活動は1739年以降1885年以前であった可能性があり、平均的な活動間隔は1千~2千年程度の可能性と推測されることから、近年の発生確率は0%と言われています。しかし熊本地震を発生させた活断層もほぼ0%だったことを考慮すると、決して油断することができないのは私自身、市と共通の認識です。

問題は全体が1つの区域として活動した場合、マグニチュード7.9程度の大きな地震が発生する可能性があり、その際、断層の近傍の地表面では、東側が西側に対して相対的に約2m、若しくはそれ以上高まる段差やたわみが生じる可能性があるとのことです。となると国道12号付近から交通が寸断されてしまう恐れがあります。

さらに市役所を挟んだ東側約500m程度と推定される場所に岩見沢断層があるのではないかと思われます。この断層は過去5,300年間活動していないと推定されていますが、もし熊本地震の様に異なる2つの断層が反応した場合、その2つの断層に挟まれた現在のこの場所や新消防庁舎等は交通が寸断される可能性が高いということが想像されます。

万が一ということを想定すると、現在最優先項目として掲げられている防災機能の拠点として整備される庁舎が、その機能を発揮できない可能性を持つことから、ここは慎重な判断をしていかなくてはならないと思いますが、市長の考えをおきかせ下さい。

⑤合併特例債の活用について

さらに、どうしても市民合意に時間がかかってしまう場合、庁舎建設に合併特例債の期限が間に合わずに活用できないことも想定されますが、その際、建築物、インフラ、サービスなどに関わらず、今後更新が不可欠なもの、また整備が必然的、尚且つ新市建設計画や各種計画と整合性が取れるものであれば、規模の大小に関わらず、それらに充当することも検討できると思います。もちろん、耐震性能を考慮すると新庁舎建設も急ぐ必要があると思いますので、一時的に償還等が重なり厳しくなることも考えられると思いますが、相対的には合併特例債を有効活用できるという考え方もあろうかと思います。

そのような検討は可能かどうかもお聞かせ下さい。 また、可能であれば、どのような事業が考えられるかお聞かせ下さい。

という様な内容で質問させていただく予定です。

庁舎建設については、私自身、まだ迷っている要素がある中で、議員として根拠のある判断をしたいという思いと、その判断を堂々と市民の皆様に向けて発信できることを目指したいと思っています。

まだまだ様々に検討できる事もあろうかと思います。何かありましたら、ご意見をお寄せいただければ幸いです。

◆一般質問の登壇予定は9月8日(金)3番目となります。インターネット中継もありますので閲覧いただければ幸いです。http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/index.php/contents/item/3096453