〈平成29年9月22日投稿〉

一昨日の午後、雨は降らねど雷の音が鳴り響く。

そこで「雨が降る前に・・」と、用事を足しに車に乗ったら突然の豪雨。車のワイパーを最速にしても全く追いつかない状況で、これは酷いと思ったものの、まさかこの様な記録的な豪雨になるとは、その時には思ってもみませんでした。

僅か2~30分の間で用事を足して、事務所に戻る時には交差点ごとに若干5cm程度の水たまりができつつありましたが、雨はそれから更に勢いを落とすこと無く降り続き、場所によっては通行止めになったところも幾つか発生した状況でした。

下画像はFBで繋がらせていただいているT氏からお借りいたしましたが、中央通りと7条通りが接する交差点付近では、この様な深刻な状況になっていた模様です。

とは言え、すぐ脇にある利根別川の水位は、かなり上がってはいても道路に比べれば圧倒的に低い状況。よって、この様な冠水が発生してしまうということは雨水本管が詰まっているのだろうか?などと薄っすらと考えていました。

そこで昨日、この状況を把握するために市役所の防災担当のところに伺ってきました。

冠水箇所を記載した地図を見せてもらうと、市に通報があっただけで20箇所の冠水があったとのこと。

その内、通行止めの措置がされた箇所も幾つか。

大和地域などは地盤が低いため冠水しやすいのは理解できますが、解せないのが中心市街地です。特に7条通り付近は決して標高は低くないのです。

【参考までに、岩見沢周辺で地盤の低いところとして、砂浜地区自治会館周辺で海抜6.7m、幌向駅周辺で8.8m、大和2条5丁目付近で約12m、北地区にある総合体育館周辺で15.9m程度であり、対し、岩見沢駅は19.9mと中心市街地は比較的標高が高い状況。(ちなみに市役所は28.8m、自衛隊付近は58.1m、栗沢支所22.9m、北村支所10.5mという数値になります。)】

なぜ比較的標高が高いはずの中心市街地でこの様な冠水が発生してしまったのか?

市の防災担当とお話して思い出したのですが、この中心市街地周辺は”雨水”と”汚水 (トイレや流しなどの生活排水)”が一緒に処理される「合流式」で下水管が整備がされています。そのため処理量を超える流量になってしまうと、水がのめなくなってしまってこの様な事態になったと想像できます。

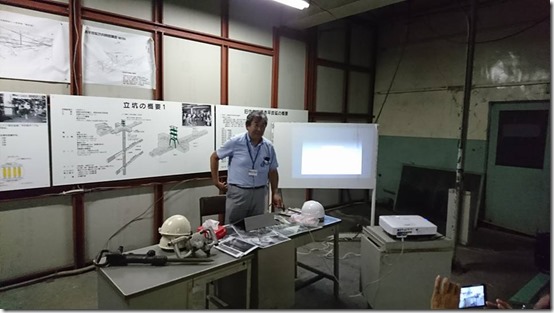

恥ずかしながら、この合流管の処理システムについての情報は詳しくはありませんので、今日の朝、水道部へ伺って教えてもらってきました。

上図のグレーになっている部分、岩見沢市の中央地区が古くから整備されているために、本来一般的な下水道方式である合流式となっています。(補足:岩見沢市は下水道(汚水)普及を短期間で推進するために、汚水管のみの整備を優先したことで市内の多くの地域では雨水と汚水が分離しています。聞いたところによると札幌市などは合流式が多い様です。)

図がちょっと判りにくいので補足すると、赤い四角が駅で、東は12丁目付近まで、北は線路が境目となり、一部元町も。南は利根別川が境目になっているようです。

この地域は前述の様に雨水と汚水が一緒に下水管を流れ、国道12号と西10丁目線交点近くにある岩見沢市下水道第一中継ポンプ場に集められ、そこから南光園処理場へ圧送される仕組みになっています。

今回の様に、合流式地域で想定流量を上回ってしまうと、一部で冠水が発生してしまう可能性があります。(ここでもう一つ心配になるのが、そのような大量の汚水が南光園処理場に集まることで、処理能力が追いつかず大変なことになってしまうのでは?という疑問には、一旦、滞水池に貯めることで対応しているとのことでした。)

また、ここで処理量を大幅に上げることで市内における冠水を防止することができないか?という視点においては、合流式でも、そうではなく雨水単体の排水本管の場合でも、道路から川までの流達時間が早まると、今度は川の氾濫の危険性が高まるため、基本的に雨水桝と本管の流量はある程度の量を超えると水が飲み込めなくなるのを原則としていて、わかりやすく言うと道路自体を一時的にダム的機能を持たせることで川への流達時間を遅くし、河川氾濫による大災害を抑える効果もあるとのこと。(とは言え、今回の様に常に冠水する場所の方々にしてみると納得できるものではないと思われますので、その対応については今後も注視していきたいと考えています。)

昔であれば道路も舗装されず、豪雨も自然浸透から時間をかけて川に到達していたものが、現在は多くの面積が舗装されてしまい、人工的に一気に集まって川に流れていってしまうことから、川の水位の上がり方が非常に早く危険な状況に陥ってしまう頻度が上がるということになります。

また、今回の豪雨は局所的だったため、周辺の川の水位が上がらなかったのが不幸中の幸いでした。

これでもう少し範囲が広く、あらゆる川の水位が上がっていると、中心部を流れる利根別川も流速が下がり、益々水がのめなく負担が大きくなり危険が増します。そこで余談ですが、現在、北5条通りを通行止めにして雨水幹線工事が行われていますが、実は現在の北条丁目等は近場の幾春別川に水が流れるのではなく、集まった雨水が回り回って利根別側に流れている状況。それを一定の量を超えたらオーバーフローさせて幾春別川に水を流すようにする。これが機能すると利根別川の負担も減ることに繋がり、北条丁目のみならず岩見沢市内全体に波及する効果があるというのも、恥ずかしながら今回始めて知りました。

この度の豪雨の影響で新たな事を色々な角度から調べさせて頂き、これまで見えなかった課題も新たに見えてきたところです。

*****************

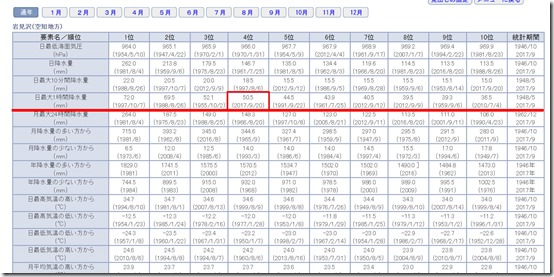

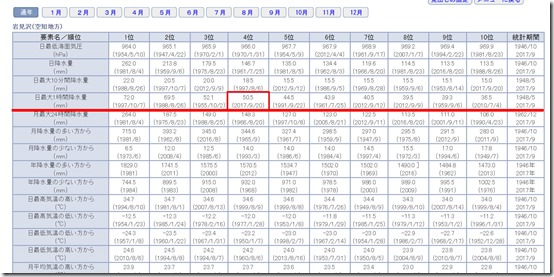

さて、岩見沢に住んでいて、これまで1時間に50mmを超えるような強烈な雨は経験が無かったような気もしますが、それでも過去の記録を調べてみると4位の記録。20年前の1997年には72.0mm/hという記録がありました。この時は一体どうだったのでしょうか。

(以下上図のリンク先) http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rank_s.php?prec_no=15&block_no=47413&year=&month=&day=&view=

*参考までに日本全体での歴代記録は1982年に長崎県、1999年に千葉県で観測した153mm/hという、一昨日の3倍という想像もできないような記録がありました。リンク先を見ていただけるとわかると思いますが、2011年7月の新潟では、10分間に50mmという想像もできない豪雨も・・。

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall.php?prec_no=15&block_no=47413&year=&month=&day=&view=

気候の変化が著しく、この北海道でも大雨や台風に見舞われる傾向が強まっていることから、この防災の視点は益々重要になってきます。ただ、自然が相手であり、尚且つ数年に一度という恒常的でないものにどこまで予算措置ができるのか、またその優先順位は?などと難しさも膨大です。

ちなみに、冒頭にご紹介した中央通りの位置では、今回のみならずまとまった雨がふると冠水する傾向があるようで、昨年夏の画像を見せていただいてもこのような様子でした。

(上画像:2016年8月20日の状況)

今回に比べると遥かに少ない雨量でもこの様な状況になるため、やはり何らかの検討が必要なものと思われます。しかし、ここは道々であるがゆえ、管理者が北海道なので市が直接的になんらかの措置ができるのもではありません。また、管理区分のみならず、岩見沢市内にこの様な状況に陥る場所がどれぐらいあるのか。それらも一度把握できたらと思っています。

まずはこの様な自然災害も、その時を過ぎてしまうとつい印象が薄くなってしまいますが、改めてこの様な状況を知ることで、今後も注意深く見ていくことができ、全体最適の名のもとに課題を据えることができます。

何と言っても著しい災害的事象は無いに越したことはありませんが、万が一に備えていく心構えは行政も民間も大事なことだと思います。

これらについて、また何かあればご報告させていただきます。