〈平成29年1月23日投稿〉

公私共々お世話になっている方のwebサイトに、この様なデータが掲載されていました。

http://blog.068.jp/?eid=1028571

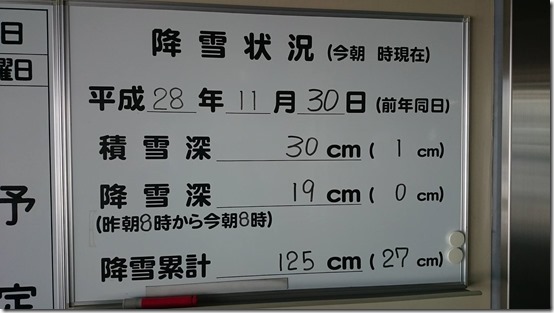

「50年に1度レベルの少雪か(岩見沢)」と題された投稿を要約すると、現在の岩見沢市の雪の降り方は過去観測史上最低積雪だった1963年と同じような推移をしているということ。また、積雪深ではなく降雪量で見ると、平年は約7m前後降る中で5mを下回る少雪の年は過去に4回のみ。にも関わらず今年は1月22日現在でまだ313cm。

このまま行くとどうなるか・・・。というところです。

(是非、上記リンク元[blog: http://blog.068.jp/]をご覧ください。)

しかし、今季少雪なのは岩見沢を始めとして普段から雪が多く降る地方であり、逆に平年はそれほどでもない札幌や千歳などで大雪になっている。そこで、岩見沢が過去最低積雪だった時の全国的な状況を見てみると・・。

何と、岩見沢は観測史上最低の積雪深であった1963寒候年は、他地域は「三八豪雪(さんはちごうせつ)」などとも呼ばれる。日本中で豪雪の被害があった年だったそうです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C38%E5%B9%B41%E6%9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%AA

スケールは違えど、道内でも年明け前に札幌市等、普段あまり降らないところでまとまった雪が降っている様子など、今年とちょっと似たような感じであると捉えられないこともないです。

では、他に過去4回、岩見沢の降雪量が5mを下回った1963年以外の年、1959年、1991年、2007年(寒候年)の他地域の状況はどうだったのか?

この相関が分かれば、今年の岩見沢のこれからの降雪傾向もわかるかと思って少し調べてみたものの・・。

誠に残念ながら、「岩見沢と札幌」、「岩見沢と太平洋側」などを比較しても、その相関は読み取ることは出来ませんでした。まさしく自然はそんな単純なものではないという事をあらためて認識させられます(力不足&中途半端な結論で申し訳ありません・・(汗))

いずれにせよ市民の関心としては、今後1月後半から春までの降雪がどうなるか?大方の予想の様に「辻褄が合う」ような降雪があるのか、それとも他地域が降っている現状も含め、観測史的にも少雪のまま収まっていくのか。

またあまり降らなければ、ツルツル路面の発生による危険の増加や、除排雪に関連する方々に関しては経済的懸念も大きいと想像されます。

直接的な市民生活にとって少雪はありがたいですが、通常の降雪に備えた環境を維持する自治体としては、あまりにも想定と乖離するのも深刻な課題です。しかし、いかなる状況であっても、行政も市民も備えだけはしっかりとしていかなくてはなりません。

************

〈予測と異なり、思ったより中途半端な結論になってしまったので少々追記〉

◆本日、利根別川の水位が上がる消流雪が実施される模様です。

こちらは幾春別川の水を利根別川に導水路を整備してポンプで組み上げ、水位の上がった利根別川の橋の上からダンプで運んできた雪を川に投げ込み融雪する仕組みです。市の中心部に近い場所で実施できるため、ダンプの運搬距離が短く、より少ない台数で効率的に排雪できる優れたシステムだと思っています。

http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/10chisui100/jigyo/j054.html

ちなみに、この幾春別側から水を汲み上げる場所は、公園として整備されているのをご存知でしょうか?

以前紹介した私の犬の散歩コースの一つでもありますが、夏は清々しく、秋は紅葉の美しい場所です。ここでポンプアップした水が導水路を通り、利根別川を増水させて雪を融かしてくれるのです。

◆岩見沢市のホームページにも雪に関する情報が載っていますので、そちらもご覧ください。

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/index.php//contents/item/1500326