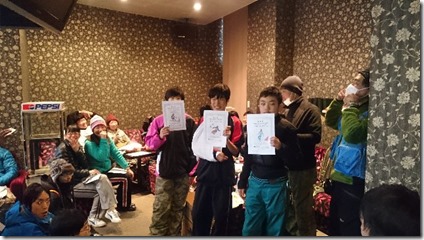

運営側のお母さん達のパワフルさのおかげで、岩見沢のプレーパークはどんどんと進化しています。

詳しくは研究会のFBページもご覧下さい。

https://www.facebook.com/iwamizawapp

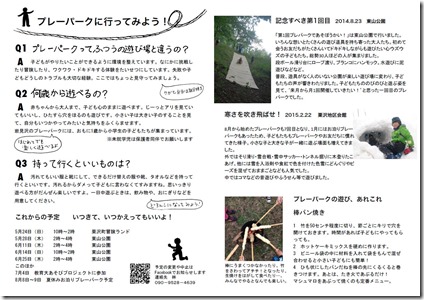

次の日程は6月25日(木)14時~16時ぐらいで開催。場所は東山公園です。

その後の日程案も出てきました。

目玉は7月4日(土)に教育大岩見沢校で開催!

とうとう岩見沢プレーパーク研究会が教育大のあそびプロジェクトとコラボレーションします。

教育大の敷地の中で、ペンキ、木材、段ボール、穴堀OK、水どろんこOK、火は直火でなければOK!という子ども達のアブナイキタナイウルサイが目一杯体験できる環境になりそうです。

さて、そんなプレーパーク、これまで有志のメンバーが集まって、運営側の完全手弁当で開催をしてきました。

しかしながら、そろそろこんなチラシやポスターを作成する資金も底をついてきたため、協賛を募ることとなりました。一口1,000円からとなっておりますので、是非お力添えをいただければと思います。

何をするにもちょこちょことお金がかかるのは宿命ではありますが、消耗品の補充もしたいけど出来ない・・。という状況を改善していきたいと考えております。

番外編ですが・・

本日発行されたプレス空知に利根別原生林の基本構想について掲載されておりました。

このワークショップも様々な提案により本プレーパーク研究会の代表の林さんがメンバーとして参加していました。

そのような事から、利根別原生林基本構想においてもプレーパークという言葉が記載されています。

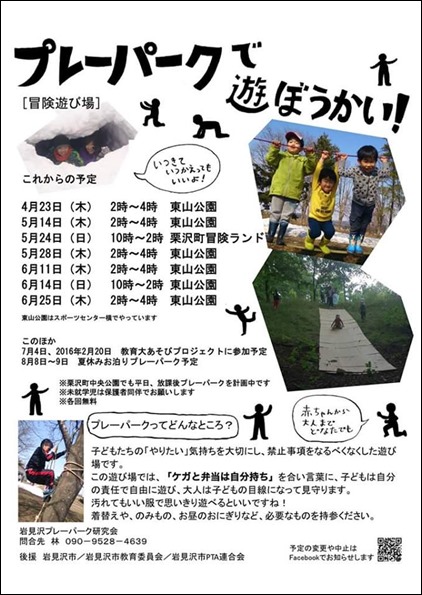

今、深刻な話題になりつつある、子ども達(大人もですが)のスマホやゲーム等の電子機器&インターネットによる依存傾向に対処するには、基本的な身体を動かすこと、自ら工夫すること、何より体感を通した楽しさを知ることが重要だと思っています。

できるだけ多感な幼児期において感受性を育めるこのような取り組みは、もっと拡がっていかなければならないと思っています。

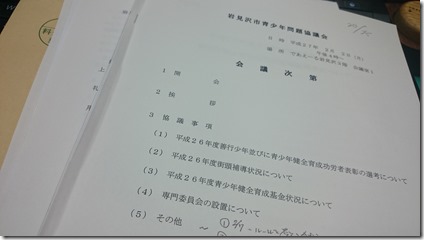

主体は保護者であるべきですが、それを適切にバックアップできる行政でなければならないとも考えておりますので、そちらの方でも色々と試行錯誤していきたいと考えております。

まずは「プレーパークって何?」と興味をもっていただいた方は、是非現場に足を運んでみてください。運営メンバーはみんなオープンで間口の広いかたばかりです。

ただし、ケガと弁当は自分持ち。あくまで自己責任ということでお願いします♪