〈平成30年3月13日投稿〉

今回の定例会は3月5日(月)に開会し、市長による市政方針、教育長による教育行政方針が述べられました。

◆市政方針:http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/1500022/

◆教育行政方針:http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/1506374/

その後、議案審査のための休会となり、昨日、12日には本会議で議案付託された案件を審査する委員会が開催され、本日13日より、上記市政方針並びに、教育行政方針に対する代表質問が行われます。

代表質問とは、各会派ごとに1名が代表して行う質問で、現在の岩見沢市議会では私の所属している「市民クラブ」の他に、「政和会」「日本共産党議員団」「公明党」があります。

(会派別所属議員一覧表:http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/common/files/dl/176700/meibokaihaH29.04.03_170406044158.pdf)

それぞれの発言通告がweb上にもアップされておりますので、ここに転載いたします。

(こちらからご確認ください:http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/2000314/ )

平成30年岩見沢市議会第1回定例会

市政方針及び教育行政方針に対する代表質問発言通告

【1.市民クラブ 峯 泰 教 議員(所要時間60分)】

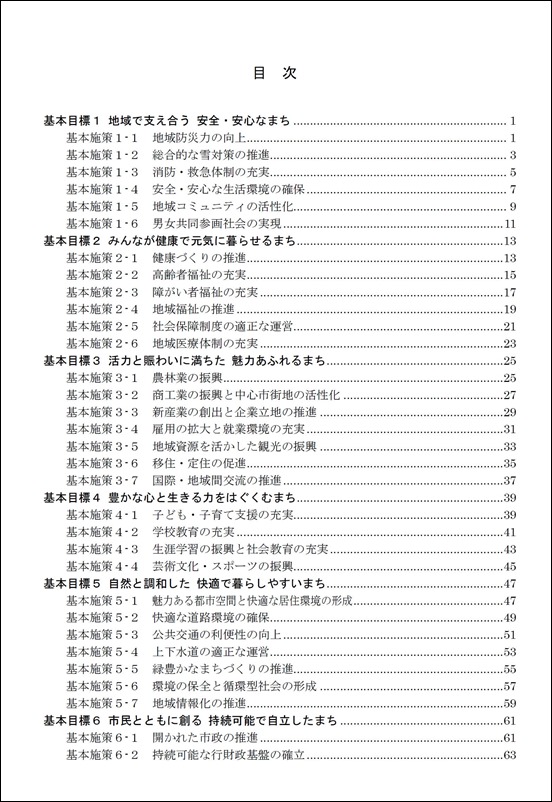

1 総合計画について

(1) 総合計画について

総合計画策定に当たっての思いと考えた方を問うものです

2 市民の安全・安心な暮らしを守り、強靭で美しいまちづくりについて

(1) 総合的な雪対策について

総合的な雪対策についていま一度、市民理解と納得度を高めるための取り組みが必要と考えるがお考えをお伺いします

(2) 公共交通網の整備について

バス路線の再編やデマンド型乗合タクシー導入などの取り組みに加えJR室蘭線が単独維持が困難と位置づけられている中、どのように市内の交通網

を整備していかれるのかお考えをお伺いします

(3) 市庁舎建設事業についての考え方

平成30年度からの事業行程と建設に対するお考えをお伺いします

(4) 地域を支える持続可能な上下水道について

桂沢水道企業団構成3市の水道事業統合に対する市長の見解と今後の議論の進め方についてお伺いします

3 市民が健康で幸福を実感できるまちづくりについて

(1) 新市立総合病院建設について

新市立総合病院建設に向けての考え方とタイムスケジュールをお伺いします

4 地域産業・経済が元気なまちづくりについて

(1) 農業振興について

① ICT環境の向上について

② 農業振興に向けての今後の取り組みについて

ICT活用による地域問題解決事業に取り組んでいるが、今後の事業展開と可能性についてお伺いします

(2) 中心市街地活性化について

駅前通整備促進事業により空き地が目立ってきたが今後の事業展開をお伺いします

(3) 観光振興戦略について

観光協会のDMO化による今後の観光戦略についてのお考えを伺います

5 市役所改革について

(1) 市役所改革について

市役所を市民の役に立つところへと変革していく覚悟と今後の取り組みについてお伺いします

6 教育行政について

(1) 小中学校の適正配置について

小中学校の適正配置について今後の取り組みをお伺いします

(2) 市内高校の間口削減に対する備えについて

市内高校の間口削減に対する考えをお伺いします

(3) 子ども・子育て支援について

子ども・子育て支援に対する考え方と今後のあり方について

【2.政和会 石 黒 武 美 議員(所要時間60分)】

1 平成30年度予算について

(1) 具体的にどのような特徴があるのか

(2) 予算編成に当たり、どのような点に留意したか

2 総合計画と地方創生について

(1) 新しい総合計画について

① 10年後の岩見沢市の姿をどのように捉えているのか

② 新しい総合計画に対する市長の思いは

③ 最重点で取り組むことは何か

(2) 人口減少対策について

岩見沢市の強みや優位性を生かしながら取り組んでいかなければならないと思うが市長の考えは

3 市民の安全・安心な暮らしを守り、強靭で美しいまちづくりについて

(1) ICTを活用した除排雪について

① 道路台帳図のデジタル化をどのように進めるのか

② 全ての未除雪路線での活用は、いつ実現できるのか

③ 除排雪作業に応用できる先進技術が、除排雪のさまざまな課題や懸念に対し、どのような効果をもたらし、どのような期待を持たれているか

(2) 新庁舎建設について

① 現時点における「簡素で経済性に優れた庁舎」を目指すとする基本的な考え方は

② 現在分散している教育委員会の取り扱いについて

(3) 循環型社会の形成の推進について

ごみの減量化等を推進するため、市民へより一層の意識喚起をする必要があると思うが市長の考えは

4 市民が健康で幸福を実感できるまちづくりについて

(1) 健康経営都市の推進について

① 健康経営都市を推進するための取り組み及びその成果について

② 健康経営都市をさらに推進するための今後の方向性について

(2) 福祉施策の再構築について

持続可能な福祉施策のあり方について

(3) 総合病院の建設について

① 地域の医療事情と総合病院の現状認識について

② 建設に当たっての基本的な考え方について

5 地域産業・経済が元気なまちづくりについて

(1) 農業基盤整備における国営緊急農地再編整備事業について

① 事業の概要と現在の進捗状況について

② この事業に対する市長の考えについて

(2) 観光の振興について

① 観光振興戦略の3年間の取り組みと成果について

② 今後の取り組みについて

6 子ども・子育て支援の推進について

(1) 子育て相談体制の充実について

① これまでの子ども発達支援センターの役割について

② 子育て支援センターに療育相談機能を加えることになった背景や経緯について

③ 療育相談機能を拡充することにより、「えみふる」を利用する子どもや保護者にとって、どのような利点が期待できるのか

(2) 青少年健全育成の充実について

① 市内の児童・生徒における携帯電話やスマートフォンの利用実態を、近年の傾向を踏まえてどう把握されているのか

② 青少年問題協議会などの場で、こうした問題がどう取り上げられてきたのか

③ その解決策として、岩見沢市ではどういった観点で検討し、具体的にどのような取り組みを進めようとしているのか

【3.日本共産党議員団 山 田 靖 廣 議員(所要時間50分)】

1 国の経済政策への認識について

(1) 地域経済等への影響について

① 地域経済及び市民への影響について

② 新しい経済政策パッケージについて

2 市政運営方針について

(1) 市民との信頼回復について

市民との信頼回復への具体的な考えについて

(2) 市民との情報共有等について

市民との意見交換の場をふやすことについて

3 市民の安全・安心な暮らしを守り、強靭で美しいまちづくりについて

(1) 市民参加による防災訓練について

市内各地での防災訓練の取り組みについて

(2) 除排雪問題について

間口除雪の今後の拡充等について

4 市民が健康で幸福を実感できるまちづくりについて

(1) 国民健康保険事業について

保険料の負担増の抑制について

(2) 介護保険事業について

第7期介護保険事業計画の保険料について

(3) 福祉3事業について

① 事業の検証について

② 利用する市民の声の把握について

③ 廃止等の経緯について

④ 事業継続に向けての再考について

(4) 市立総合病院の整備建設について

新病院建設の基本的な考えについて

5 子ども・子育て環境の充実と芸術文化・スポーツのまちづくりについて

(1) 新事業ファミリー・サポート・センターについて

事業内容等について

(2) 乳幼児等の医療費の拡充について

通院費の中学3年生までの拡充について

6 地域産業・経済が元気なまちづくりについて

(1) プレミアム商品券発行事業について

事業継続の考え方について

(2) 中心市街地について

であえーる岩見沢等の集客効果の波及について

7 市民とともに築く、自立したまちづくりについて

(1) 交通空白地域対策について

交通空白地域に対する考え方について

8 教育行政について

(1) 信頼回復の取り組みについて

① 業務改善の具体策について

② 教育長の考えと決意について

(2) 教師の働き方、勤務時間について

教師の勤務時間の把握及び管理について

(3) 中学生のクラブ活動への対応について

運動クラブの休養日等活動方針の作成について

(4) 小・中学校の適正配置計画について

① 美流渡小・中学校の統廃合について

② 今後の計画について

(5) 子育て相談体制の充実について

子育て支援センターの拡充について

(6) いじめ問題について

① 調査等からみる現状について

② 学級での取り組みについて

(7) 薬物乱用防止教育などについて

① 薬物・喫煙・飲酒・ギャンブル対策について

② 学校での児童生徒への教育実態について

【4.公明党 酒 井 和 子 議員(所要時間50分)】

1 持続可能な開発目標SDGsについて

(1) 持続可能な開発目標SDGsについての認識をお伺いします

2 市民の安全・安心な暮らしを守り、強靭で美しいまちづくりについて

(1) 災害に強いまちづくりについて

① 女性消防団員の状況について

② 防災訓練参加者の推移・実態について

③ 備蓄食品の実態の確認と、有効活用の考え方について

3 市民が健康で幸福を実感できるまちづくりについて

(1) 市民待望の新病院建設について

4 子ども・子育て環境の充実と芸術文化・スポーツのまちづくりについて

(1) 2019年、障がい者国際芸術文化祭の開催誘致を踏まえ「生の芸術アール・ブリュット」への市民の理解を深めようとの考え方について

5 地域産業・経済が元気なまちづくりについて

(1) フェアトレード、ある意味消費者教育について

6 市民とともに築く、自立したまちづくりについて

(1) 「誰ひとり取り残さない」社会の実現に向けて、地方自治体が果たす役割への期待は大きく、市政運営の基本にSDGsを位置づけ、全庁的にS

DGsの推進に取り組むべきでは

7 教育行政について

(1) SDGsの理念に対するお考えをお聞かせください。その上で、岩見沢の児童生徒にどう伝えるかについて伺う

本代表質問は本日13日(火)と14日(水)の二日間、13時から行われます。

二日間に分けるため、慣例でいけば本日は「市民クラブ」「政和会」、明日は「日本共産党議員団」「公明党」となる予定です。

13時からインターネット中継も行われますので、是非ご覧ください。

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/3096453/

その後の日程は下記リンクの通りとなり、19日(月)からは本格的に予算審査特別委員会も始まります。

会議日程等はこちらからご覧ください。

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/2000314/