平成29年3月10日

*************

《平成29年3月14日追記》

3月19日(日)15時30分より、グリーンランドホテルサンプラザで開催する記念講演を、急遽一般公開することといたしました。事前申し込み不要・参加費無料です。

下記をお読みいただき、「炭鉄港」に魅力を感じていただけましたら是非ご参加ください。(まず無いとは思いますが、満席になってしまった場合は立ち見等をご了承下さい)

*************

先日、どこかから情報を察知してくれた北海道新聞岩見沢支局の町田記者に取材のお話をいただき、早速今朝の北海道新聞朝刊の第3社会面で取り上げていただきました(14日追記:今朝は毎日新聞が大きく掲載してくれました)[記事画像を掲載したいところですが、残念ながら著作権上問題ありの模様。]が、現在、3月19日設立に向けて”北海道「炭鉄港」市町村議員連盟”の発足準備をしています。

その発起人会は昨年12月に立ち上げ、代表は言い出しっぺである赤平市の植村議員、私が事務担当、他に小樽の安斎議員、室蘭の南川議員の4名で立ち上げたものです。現在、空知管内13の市町議会に声掛けをさせていただき、小樽、室蘭を入れると15市町議会にご案内をさせていただいたところで、本日現在で9市町41名にご賛同いただき、13日の取りまとめ日までにはもう少し伸びることを予想しています(15日現在:三笠市議2名が加わってくれることとなり9市2町66名)。さらに、地域が広域になる事から、北海道議会へもお伺いさせていただき、ご理解とご協力のお願いをさせていただいたところです。

********

そもそも”炭鉄港”とは何か?というと、空知の「石炭」、それを積み出した小樽の「港」、石炭産業がベースとなる室蘭の「鉄鋼(&港)」そしてそれら三都を結んだ「鉄道」という括りでの「炭鉄港」というストーリー展開を掲げ、2010年から民間サイドで連携が図られてきたものです。

http://soratan.sakura.ne.jp/3city/#

この取組は2016年度には空知総合振興局においてもストーリー構築事業が公募プロポーザルで発注されるなど、いよいよ官民共に動きが活発化してきたところです。

その背景としても、平成25年に世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺産」の流れが、北海道開拓期より薩摩藩などの意向により直接的にこの地域につながっていること。また、前述世界遺産が国内広域にわたり、なおかつ現存物が少ないことなどに対し、本炭鉄港は僅か100km管内に現存する貴重な遺産が沢山ある。それらを踏まえると、大いに今後の展開が期待されるものです。

すでに日本国内は急成長を遂げた人口ボーナス期から、人口オーナス(重荷・負担)期へと完全にシフトしており、尚且つ観光的視点に関しても、より歴史文化、ヘリテージ系に関心が高まりつつあることから、あらためて交流人口拡大の有効性を発揮するための核として、この近代日本を支えた炭鉄港地域に大きな可能性を感じることができるのです。

また何より、石炭産業の衰退に合わせ、ピーク時には約80万人を数えた空知の人口が、今や30万人少々というぐらいまで落ち込んだことにより、今、これらの地域に住む人々の意識が、石炭産業の華やかな価値を忘れ去り「負の遺産」「負の記憶」という認識に結びつけられているのでは?と思われていることに危惧をするのです。実際には、空知は明治期より昭和半ばまで日本を支えるエネルギー産出拠点として一大価値を誇り、小樽は北前船でも有名なその港から北海道開拓民を受け入れてはエネルギーを中央へ運び出していた。室蘭は太平洋側の港の拠点として意味をなし、そして石炭産業の系譜が製鉄産業を産み根付かせた。それらには身震いするような活気があり、各地を鉄道が結び価値を確立していったという、日本の近代化を支えてきた確固たる歴史があるのです。

しかし私達はなかなかそこに気づくことができずに今を生きています。

「温故知新」

まさしく古きを訪ね新しきを知るという言葉もある通り、自分たちの暮らす地域の歴史を見直して、各地の誇りを取り戻し、そこから新しい時代を見いだしていかなくてはならない。そのような活動を推進していく中で、まずは行政ではなく、市民の代表である議員から地域連携を行い、様々なレベルで発生するであろう取組を下支えしていくための器づくりをしたいと考えています。

それが今回新聞記事でも取り上げていただいた北海道「炭鉄港」市町村議員連盟となります。

この炭鉄港の認識には、地域や個人において大きな開きがあります。まずはそれを狭めていくこと。議員同士でこれらの価値を共有することで、各地域においての活動を支援しムーブメントにつなげていくことを想定しています。

まずは3月19日(日)

一人でも多くの賛同者と共に、北海道「炭鉄港」市町村議員連盟の立ち上げができるよう、もうひと踏ん張りしたいと思っています。

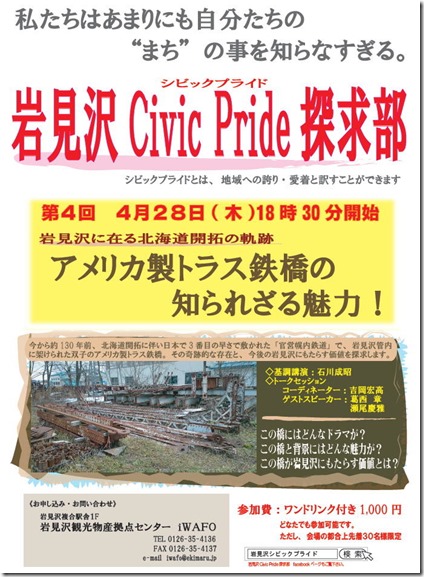

そして私事になりますが、これらの活動はあらためて北海道、空知の中における岩見沢の価値を再構築するものとなり、これまで自身が取り組んでいる「シビックプライド」の流れにピッタリとマッチするものでもあります。もちろん岩見沢以外の地域ともWIN-WINでなければ意味の無いものです。

それぞれに ~自分たちの住む地域に愛着と誇りを~

それはまずは知ることから始まるのだと思うのです。知った上でなければ見えてこない道筋がある。

色々と重なり大変ではありますが、私の見据える先は1方向のみ。

頑張ります。