〈令和3年9月9日投稿〉

6日に開会した議会も現在は議案調査のための休会日となっています。

その合間を縫って、昨日は市内某小学校のフィールドワークのお手伝いをしてきました。

実は昨年も同様の授業を行っていますが、その時に私が作成したスケジュール&内容を、本年は先生がブラッシュアップしてくれての開催となりました。

ただ通常であれば、このフィールドワークの後は、修学旅行で小樽の総合博物館に行き、関連の調査を進めるという取り組みをしていたものの、今年は緊急事態宣言によりそれが叶わなかった模様。学校現場も様々に苦慮している様子が見えました。

さて、授業の手法としては、今回も2組に分かれて3つのポイントを正順と逆順で巡るパターンとなります。

場所は駅舎+レールセンター⇒元町跨線橋(初代駅舎周辺)⇒そらち炭鉱の記憶推進事業団という3箇所です。

岩見沢複合駅舎と岩見沢開拓期における鉄道の関係を説明

岩見沢複合駅舎と岩見沢開拓期における鉄道の関係を説明

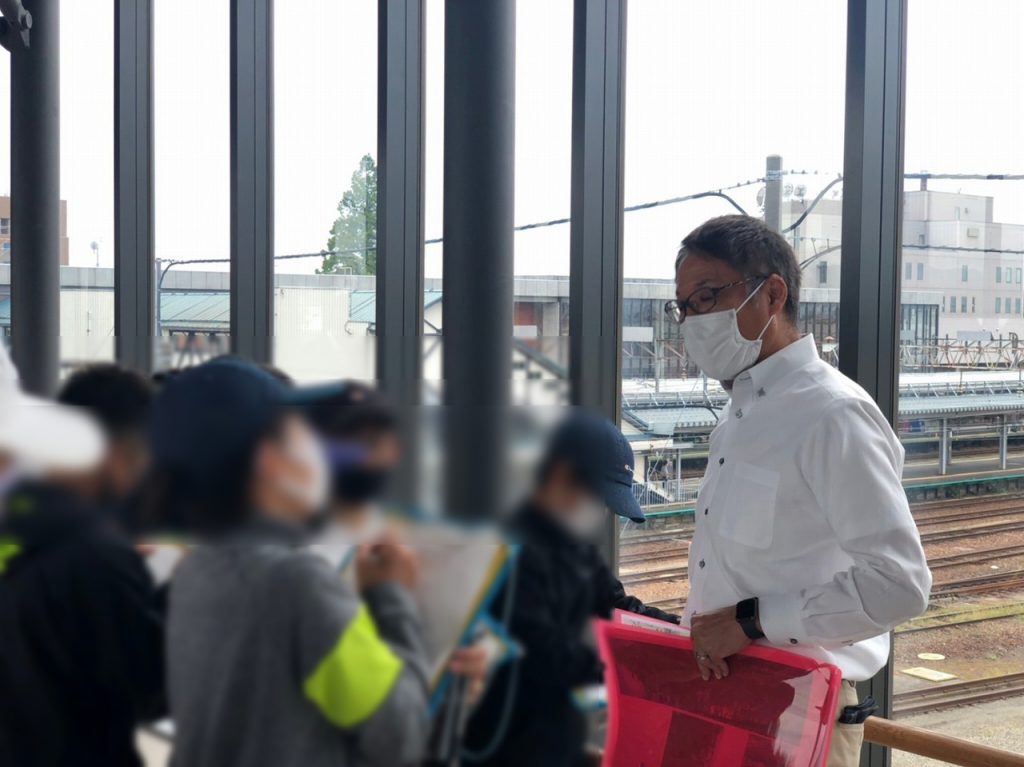

私の担当としては、最初は2組同時に駅前のメタセコイアの前で集合し、石炭やその素となったといわれるメタセコイアの話。その後2組に別れて、駅舎+レールセンターにて、岩見沢の生い立ちと鉄道の発展との関係、そしてレールセンターの解説を含め、炭鉄港との深いつながりをお話しました。

有明連絡通路にて線路を見ながらの解説

有明連絡通路にて線路を見ながらの解説

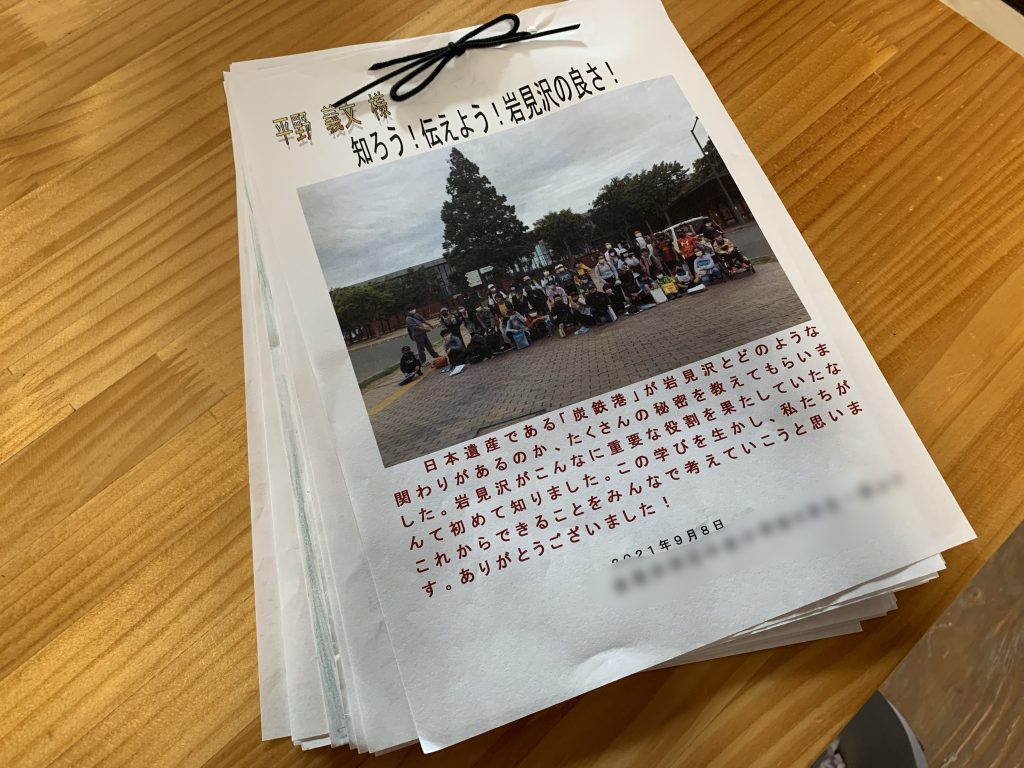

子どもたちは、この後、新聞をつくるとのことで、随分真剣に話を聞いてくれました。

駅周辺の目玉はやっぱり岩見沢レールセンターです。

この生徒さんたちは、たまたま数日前にも写生会でレールセンターを訪れており、詳細はわからないものの身近に感じてくれている状況でした。

この岩見沢レールセンターは1899年に作られ、明治期に岩見沢において北炭の本社が置かれ、北海道鉄道総合工場として発展してきた歴史を語る、現在唯一の現存物であり、その背景には炭鉄港のスタートアップになくてはならない薩摩との関わりが見えます。この場には沢山の人に知ってほしいストーリーが詰まっており、私自身、緊急事態宣言が解除されたら、ぜひ市民の皆様を対象に駅周辺ガイドツアーなどを企画してみようと思っています。

明治期の画像と現地を比べながらのお話

明治期の画像と現地を比べながらのお話

今回の授業では、そらち炭鉱の記憶マネジメントセンター担当の北口事務局長さんが、緊急事態宣言下における対応に配慮し、内部での時間を縮小して外からの見学時間と解説を増やしての開催。相変わらずの上手な語りで小学生にも容易に理解できるお話を展開されてました。元町の跨線橋では、今回の授業の窓口となっている日浦氏が初代駅舎周辺と岩見沢村当初の街並みについて解説をしていただきました。

この炭鉄港に関することは、知れば知るほど可能性を感じるもの。

知識がなければ歴史というのは全く面白くないものですが、少しわかってくると、これまで見えなかったものが見えてくる不思議な魅力があります。ぜひ子どもたちには、岩見沢のことをもっと知ってもらって誇りを抱いていただきたいと思っています。そのために学校の先生達も凄く頑張ってくれています。

是非この動きを止めぬように私も努力したいと思っています。