〈令和4年11月7日投稿〉

11月6日(日)北海道内各地から21団体、225名のエントリーの下、フルコンタクト空手の大会が岩見沢市総合体育館にて開催されました。

本大会は、大変ありがたいご縁を頂き、誠に僭越ながら私が大会長という大役を仰せつかっております。

開会の挨拶でも常日頃から鍛錬されている選手の皆様に対し、私如きが何か説得力のあることを言えるのか?そもそもその権利があるのか?等々、常に悩ましい思いを抱くところですが、そんな懸念も真剣勝負の選手達の気迫に刺激され、些細なことと感じてきます。

〈令和4年11月7日投稿〉

11月6日(日)北海道内各地から21団体、225名のエントリーの下、フルコンタクト空手の大会が岩見沢市総合体育館にて開催されました。

本大会は、大変ありがたいご縁を頂き、誠に僭越ながら私が大会長という大役を仰せつかっております。

開会の挨拶でも常日頃から鍛錬されている選手の皆様に対し、私如きが何か説得力のあることを言えるのか?そもそもその権利があるのか?等々、常に悩ましい思いを抱くところですが、そんな懸念も真剣勝負の選手達の気迫に刺激され、些細なことと感じてきます。

〈令和4年7月7日投稿〉

近年、この時期になると学校の授業のお手伝いが始まります。

主に「炭鉄港」に関することや、「岩見沢の歴史」に関すること。

岩見沢の歴史を紐解けば、必然的に「炭鉄港」につながります。

またその目的としてはシビックプライド⇒子どもたちに「自分達のまちに〈誇りと愛着〉を持ってほしい」と願っています。

6月には某小学校6年生に岩見沢駅周辺(私)⇒元町跨線橋(日浦氏)⇒そらち炭鉱の記憶マネジメントセンター(北口事務局長)という経路でフィールドワークを行い、主に「炭鉄港と岩見沢の関わり」について理解していただけるように務めました。

そして昨日は、某小学校4年生の授業にて、岩見沢の歴史と称して「発祥の地公園」にて授業です。

ここでは、岩見沢市街地定住第一号の狩野末治さんのお話や、岩見沢の地名の由来となった「ゆあみ澤」の話、そして北海道開拓や幌内鉄道、士族移住や開拓の鐘の話などをすることができます。

また公園に隣接して、岩見沢市有形文化財の旧国兼邸があるので、開拓の話の延長で大正時代の家屋を見学することができます。その旧国兼邸に関しては、岩見沢市教育委員会の文化・スポーツ振興課の担当の方々にお力添えをいただき、好評のうちに授業を終えることができました。

この学校の授業等に関しては、私のお手伝いがどの程度需要があり、子どもたちのお役に立てるのかわかりませんが、可能な限り協力していきたいと思っています。

〈令和4年4月19日投稿〉

本日、午後より表題の通り、岩見沢緑陵高等学校普通科コース制の見直しについて、総務常任委員会の所管事務調査が行われました。

これは平成27年に拙ブログでも投稿させていただいておりますが、平成28年度入学より、これまでの普通科4学級から〈普通コース3学級+スポーツ総合コース1学級〉へと変更され、更に令和2年からは間口削減に伴い〈普通コースが2学級+スポーツ総合コース1学級〉となっておりますが、そもそもの主旨は緑陵高校の間口維持のための特色化を図ったものです。

その後、学校、教育委員会共に努力してきたものの、スポーツ総合コースに関しては残念ながら近年は募集定員を下回る状況が続き、好調な普通コースとの不均衡な状況が発生していました。

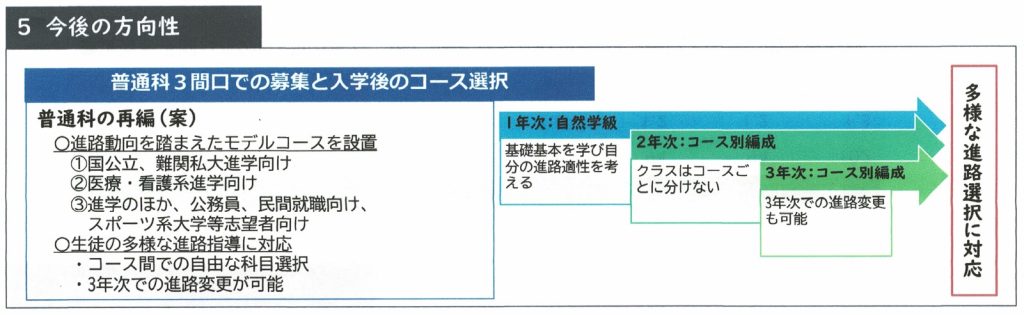

そこで令和7年からの市内高校再編を見据え、令和4年度でスポーツ総合コースの募集を停止し、令和5年度からは新たにモデルコース制を導入することで検討が進められています。

その内容は以下の通りになります。

これまでは出願時にコース選択(普通コース2学級+スポーツ総合コース1学級)が行われていたものを、あくまで普通科3間口として入学。その後、2年時及び3年時に①国公立、難関私大学向け ②医療・看護系進学向け ③進学のほか、公務員、民間就職向け、スポーツ系大学等志願者向け というモデルコース選択(コース間での自由な科目選択・3年次での進路変更が可)ができるようにしたいとのこと。

今後は各中学校等への説明が行われ、6月に北海道教育委員会から高等学校配置計画案の公表。12月までに教育課程の詳細を検討し、令和5年1月に入学願書出願、3月に入学者選抜試験、4月に令和5年度入学式と進行する予定となっています。

もちろん本来であれば・・・、という思いもありますが、この様にトライし、その結果を踏まえて修正をしていくことはとても重要なことと思います。受験生にとってはこの変更により影響を受けてしまう生徒さんもいらっしゃるかもしれませんが、これまでより選択肢が拡がったという要素もあろうかと思います。

学校サイドもとても頑張ってくれていると認識しております。

あらためて今後の推移を見守らせていただくと共に、再度、情報等がありましたらお知らせさせていただきます。

〈令和4年3月14日投稿〉

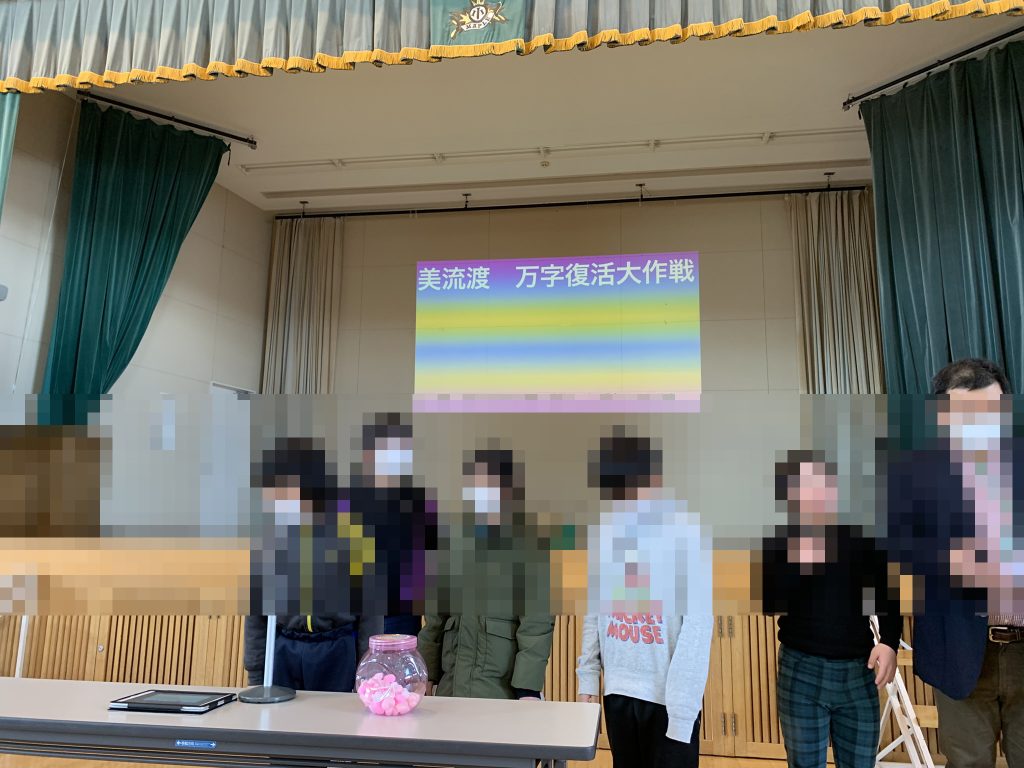

昨年、旧国鉄万字線沿線にある東部丘陵地域の魅力を探るという思いで、校区の小学生たちと関わらせていただきました。午前半日を3日間という長丁場で、1~2回目は地域の歴史を知るというテーマの元、万字のズリ山を登ったり、炭鉱や鉄道の歴史にふれる機会と、それに付随する過去の活況の様子などを感じるバスツアーとなりました。

3回目は未来につながる価値を知る!という思惑のもと、旧美流渡中学校で開催されていたMAYA MAXXさんの展示を見たり、お話を聞いたり、、はたまたポンネ湯やジンギスカン鍋博物館等々を見学。

改めて地域のポテンシャルを体感してもらったかと思います。

そして、令和4年3月9日、生徒さんたちがその時の経験を元に「まちおこし探検隊のプレゼンテーション」をしてくれ、その場にお招きをいただきました。

当日は、いくつかのグループに分かれて、一生懸命準備してきた成果をプレゼンしてくれましたが、そのどれもが実体験として得たものがベースとなっていて、とても感慨深いものがありました。

この東部丘陵地域は岩見沢の中でも、ちょっと特殊な魅力を持っている地域。

実際に個性的な移住者の方々が増えていたり、地域の持つ魅力が益々高まっている状況です。

4月1日からはそれまで2箇所に分かれていた旧国鉄万字線の展示施設も朝日コミュニティ交流センターに統合移転されることとなります。様々な相乗効果が発揮され、一段と素敵な地域になることを期待すると共に、その未来の担い手たちがこの子どもたちなのだろうと思うと、これまた感慨深いものがあります。

色々と楽しみです。

〈令和4年2月19日投稿〉

先程、こども環境学会の某賞審査がZOOMにて開催されました。

これは昨年から審査員9名の内の1人として関わるご縁をいただいているもので、日本各地の権威ある方々の中で、私ごときが混ざるのはちょっと場違いな感も否めません。しかしながら思ったこと、言いたいことをしっかり伝えさせていただいています。そのためには、事前調査がとても大事なんですよね。

おかげで深い学びができています。

この様なご縁に心から感謝です。

〈令和4年2月2日投稿〉

本日、今シーズン2回目のスキー授業お手伝いでした。

引き受ける経過としては下記のような感じですが、4日間の日程の中でスケジュール的に調整できたのが残念ながら2日のみ。よって、本日が今シーズン最後となりました。

某小学校スキー授業のお手伝い!

そもそも日頃は運動からかけ離れていた身。

最近、「疲れた時こそ運動が大事」ということに気づき、空き時間を活用してスノーボードで新たな目標を設定するなど、ちょっとした心境の変化がありますが、何せスキーに乗ることはこの動画の時のドイツの屋内スキー場以来。

とはいえ、幼いころから身近なものとして楽しんでいたスキー。また、選手として真剣にやっていたアルペンスノーボードは、身体の向き等々細かなことは異なれど、道具そのものの物理的な動きはカービングスキーと全く同じ。

その証明の一つとして、平昌オリンピックでスキーのスーパーGとアルペンスノーボードのPGSと異なる競技で二冠を達成したエステル・レデッカをご承知の方は納得されるのではないかと思います(当然、私ごときとはレベルの差は明確ですが、一般的な小学生が対象では何の不自由もありません。)。

さてスキー授業。

私が子どもの頃は、スキー授業といえばリフトに乗る本数は僅かで、先生の指導を元にターンの練習をしては歩いて登って、また僅かばかりのターンを繰り返す「いかにもスキー授業」であったのですが、近年はひたすらリフトに乗って回数を滑るという感じです。

〈上の画像は(株)四季彩 カメラの理光の河野社長に撮影していただきました。〉

確かに近頃の子ども達は日ごろからスキーに慣れ親しんでいる子は少なく、そのほとんどが「学校でスキー授業があるから・・・」がスキーに乗る理由になっているような気がします。これは遊びの多様化からレジャーの選択肢が非常に幅広いこと、そして親世代の多くがすでにスキーに乗る習慣が失われていることや、道具を準備して寒いスキー場に子どもを連れて行くのが大変!等々が背景にあります。なおかつ経済的な要素として、道具代、リフト代、昼食代などを家族複数人で行うと、かなり侮れない出費になってしまうことも事実かと思います。

〈このアンケート結果が興味深いです。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000086377.html〉

そのようなことから、競技等に勤しむ一部を除き、今の子ども達の多くはウィンタースポーツにさほど縁がなく、それゆえ、授業できっちり指導してスキーの滑走レベルを上げるというよりは、ひたすら楽しく滑走回数をこなした方が上達する状況にあることも事実です。よって、私も細かな指導をすることはなく、安全の確保に留意した中で「スキーは楽しい!」という感覚を育んでもらうのが一番かと考えています。

ただこうなると、学校教育の中でスキー授業を実施する必然性も失われつつあるのも感じます。

「雪国に育つものとしてスキーぐらいはできた方が良いだろう」とか、「地域の自然環境の中で身体を動かす価値を見出す、自然に親しむ経験を積む」など、人それぞれ価値観も異なると思いますが、これら地域性に配慮した必然性であれば、スキーではなくスノーボードでも良いのでは?と常々思っています。

というのも、「学校でスキー授業があるからスキーを買う」とか、「学校で授業があるからスキーに乗る」という子も一定数いて、まさに我が家がそうでした。一応幼稚園の時からスキーに乗せてはいましたが、年代が上がるにつれスノーボードのウエイトが主体となり、結果、スキー授業のためだけに道具を買って、なおかつ滑るのも授業の時だけでした。こうなると完全に二重経費になってしまう状況で、恐らく似たような境遇の家庭もあるのだろうと想像します。

問題は引率する先生が居ないということになってしまうと思いますが、すでに部活動等々を含め、学校の先生だけに頼ることはできない時代に変化しつつあります。そこは地域に頼る(有償の議論も?)など様々な課題解決を学校のみならず保護者や教育行政が考えていかなくてはならないのも事実です。

また、そもそも本当に授業でやる必然性があるのか?(個人的にはウインタースポーツを応援したいので、是非盛り上がってくれることを期待しますが)という事も含め、今、コロナ禍のみならず、時代そのものがあらゆる変化を誘う過渡期であると認識しています。よって、惰性で「今まで通り」を貫くことなく、改めて原点を振り返り(単純に止めるという選択肢を選ぶのではなく)、様々に柔軟に考えていかなくてはならないのだろうと感じています。

何はともあれ、スケジュール的に結構ギリギリ綱渡りで、たった2回のボランティアでありましたが、私としては明るい子ども達と楽しい時間を過ごすことができました。願わくば、子ども達が家の外で友達などとのびのびと遊べる環境が大事で、その一つにウインタースポーツが大事にされていけば良いなと思っています。

*若干趣旨は異なりますが、「遊びの大切さ」など、それらの活動を応援する理由について、下記の様な動画を作ってありますので、お時間あれば見てみてください。

〈令和4年1月25日投稿〉

先日、とある研修会の講師を依頼いただいた時の参加者の皆様からの、ご意見・感想等を取りまとめてくれた資料をお届けいただいた際、「できればスキー授業をお手伝い・・・」というお話を受けて、スケジュールの都合のついた2日間だけではありますが、快諾させていただいた次第です。

そのスキー授業の1回目が今日でした。

小学生の子どもたちと半日楽しい時間を過ごさせていただきました。

2日目はこちら

〈令和4年1月11日投稿〉

国の制度である、18歳以下の子を持つ子育て世帯に対する10万円の臨時給付について、その制度に基づく内容については昨年12月定例会で可決し、以下のとおり、その紹介をしております。

子育て世帯への臨時特別給付金事業(現金10万円一括給付に変更)

そこで今回は岩見沢市として、その制度では対象外になってしまう世帯 約280世帯(455名)について「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源(10/10)とし、拡充することが決定(令和4年1月11日 専決処分)しましたのでお知らせいたします。

■概要 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯の支援として、子育て世帯への臨時特別給付金事業(R3.12.17追加提案)を実施しているが、国制度の対象外である世帯等に対しても拡充のうえ、現金10万円給付を行うもの。

■支給対象 次のいずれかに該当する世帯で、国の給付金及び転入前自治体の独自給付を受けておらず、令和3年10月1日以降に岩見沢市外に転出していない世帯

① 所得制限により国の給付金を受け取れない18歳以下の児童を養育する世帯

② 転入者で10月分以降の児童手当(特例給付)の支給対象児童を養育する世帯

③ 国の給付金の基準(R3.9.30)以降に離婚している場合で、18歳以下の子供を養育しているが給付金を受け取ることができない世帯

④ 令和4年4月1日生まれの新生児がいる世帯

※特例給付…児童手当受給者のうち所得基準以上の世帯で特例で支給されている者

■支給額 児童1人当たり 100,000円 (見込世帯:280世帯 見込人数:455人)

■給付時期(予定) 申請不要の方(上記表、緑枠)は令和4年1月28日、申請支給の方(上記表、青枠)は令和4年2月下旬以降支給(順次)となります。

■周知方法 1月中に市で把握できる世帯は個別通知及びHP、SNSで周知。広報2月号にも掲載予定。

〈令和3年12月27日投稿〉

朝から大雪だった12月19日(日)、北海道教育大学岩見沢校の構内で岩見沢プレーパークが開催されていました。

その様子を見学にちょっとお邪魔してきたのですが、せっかくなので、私がどうして岩見沢プレーパークを応援しているのか?という動画を作成してみました。

お時間ありましたら是非ご覧ください!

【こども達にあそびで自ら育つ場を】岩見沢プレーパーク研究会の活動を私が応援する理由

ちなみに岩見沢プレーパーク研究会が立ち上がったのは2014年(平成26年)です。

その時の様子はこちらから振り返ることができます。