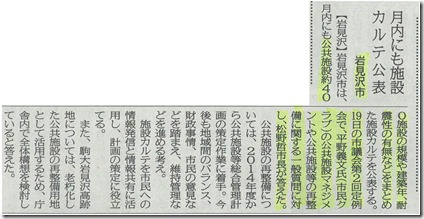

今朝、北海道建設新聞さんの記事に、私の一般質問のことが触れられておりました。

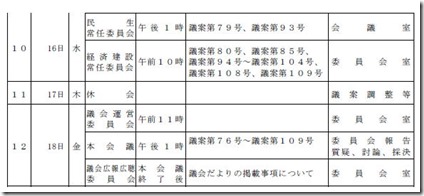

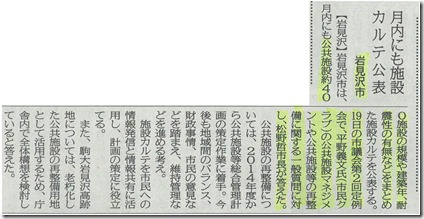

[平成27年6月23日(火) 北海道建設新聞記事]

[記事転載]

岩見沢市は、4月内にも公共施設約400施設の規模や建築年、耐震性の有無などをまとめた施設カルテを公表する。19日の市議会第2定例会で、平野義文氏(市民クラブ)の公共施設マネジメントや公共施設等の再整備に関する一般質問に対し、松野哲市長が答えた。(後略)

実は今回は地方版総合戦略策定に伴う一般質問の中で、公共施設マネジメントにも触れさせていただきました。

これには伏線があり、約2年前、平成25年の9月定例会で公共施設白書の必要性について提案、質問をさせていただき、その流れが今回に繋がっています。

「これからは非常に難しい時代。」

人口が減っていくと共に、高度経済成長期につくられた多くの公共施設等も老朽化が進み、ほぼ同時期に改修、再整備の必要に迫られるようになってしまう事が予想されます。そんな多くの公共施設の、あらゆる情報を可視化する中で、市民自ら”様々な判断”ができるようにしていかなくてはならないと思っています。

今回のカルテがどの程度のレベルまで調査、整理されたものかは見てみるまでわかりませんが、これらが今後の施設改修、再編等に大きく役立つことは間違いないと思われます。

《(参考)平成25年第3回定例会での「公共施設白書」についての一般質問》

○平野質問

公共施設の現状把握と情報共有について、お伺いをいたします。

つい先日の報道でも、財政収支見通しの素案をまとめた結果、今後、10年間で収支不足が130億円に上る見通しとありました。

その要素の一つとして、耐震や老朽化による更新の必要な大型公共事業が289億円に上ると試算されております。

これは、日本全国において似たような状況が報告されており、昭和40年代から50年代にかけての高度経済成長期、各地において多くの公共施設が建設され、今後、10年程度の間にコンクリートの耐用年数等の都合から、一斉に更新の必要に迫られると言われています。

この岩見沢においては、比較的更新も行われているほうではないかと感じるものの、この人口規模において、市役所庁舎、スポーツセンター、岩見沢消防署庁舎を初め、各地域の公民館等も耐震強度を満たすことなく老朽化してきている現状にはやはり、大きな危機感を感じます。

前回の定例会においても、峯議員より、公共施設の整備及び更新計画についての質問がありましたが、その答弁については、「合併時に策定をした『新市建設計画』及び『新岩見沢市総合計画』『都市計画マスタープラン』等の考え方を踏まえ、また、さらに『道路整備5カ年計画』等々の個別の施設整備計画に基づき、計画的な事業の実施に努めるとともに、今後、ますます厳しくなることが予想される財政環境を踏まえ、個々の公共施設の整備などについては、それぞれの将来的な見通しを具体的に検討してまいりたい」と述べておりました。

また、公共施設の再整備に当たっての基本的な考え方としても、さまざまに考慮をしながら計画的に行っていきたい旨を述べられておりました。

まさしく、おっしゃるとおりでありまして、それぞれの計画をしっかりと定めた中で遂行していくのが重要でありますが、その計画策定に先立ち、先進的な自治体では、公共施設の現状を的確に把握し、今後の各種予測を調査しながらつくり上げる「公共施設白書」を作成し、それを広く公開し、市民と情報を共有している自治体が幾つも存在をいたします。

この岩見沢市においても、平成18年の行政改革大綱、岩見沢市集中改革プランの中には、「各施設ごとの維持管理経費等について、使用料収入と市税投入額との関係をわかりやすく市民の方へお知らせするための、仮称『施設白書』の作成などを検討する」と記載がありました。

しかし、前回の一般質問の中に対する答弁においては、その旨の表現がありませんでしたので、改めてご質問をさせていただくところです。

冒頭に述べた、新聞報道にあった財政支出見通しに関しても、市民負担増の可能性も示唆されておりましたが、そうであるならばなおさら、岩見沢市における公共施設の現状と見通しを「可視化」する必要があると考えます。

そのために、公共施設白書を策定することによって、市内の公共施設の一括把握が可能となり、あらゆるものを数値化することで、現存する各施設の有益性の度合いを検証でき、また、管理する部署を超えて、横断的な政策検討が可能となることから、効率的な計画が可能となると思われます。

何より、市民への情報提供、現状認識のツールとなり得ることから、行政と住民が情報を共有し、認識を合わせた中で今後の計画を検討できるというメリットがあると考えます。

白書作成にはそれなりの費用が発生するところでありますが、後々、公共施設再配置計画も策定する必要に迫られると考えられる中で、その計画策定のための基本資料として、現状を可視化し、市民理解を得るという面では非常に有用なものと考えておりますが、市長の見解をお聞かせください。

○市長答弁

公共施設整備の基本的な考え方につきましては、平野議員のお話のとおり、本年、市議会第2回定例会におきまして、峯議員のご質問にお答えをしたところでございます。

また、平成18年度から平成22年度までの集中改革プランの中で、市民負担の利用料、使用料の適正化のため、「施設白書」作成などを検討するとしたところでありますが、今後の公共施設のあり方として、公共施設全体のマネジメント方針についての検討にとどまり、「施設白書」の具体化にはまだ至っていないのが実情でございます。

行政改革を進めるに当たりましては、市民の皆様の痛みを伴う各種使用料や手数料の見直し、公共施設の再編・統廃合なども検討せざるを得ない、実施せざるを得ない、そういったことも想定されるわけでもございます。

平野議員のお話のとおり、各施設の有益性の度合いの検証や、計画策定のための基礎資料として、個々の公共施設の状況が把握できる「施設白書」は、市民の皆様と行政が情報を共有する、市民理解が得られる有効な方法であると私も考えており、個別施設の状況の「可視化」について必要なものだと考えております。

しかし、これらを進めるうえでの課題も少なからず有しており、施設の行政サービスに係るコスト、例えば事業運営や施設に係るトータルコストと、行政サービスを行うストック情報、建物利用状況、運営状況、運営経費といったものの状況の両面から実態を把握すること、さらに、現在、国では、地方における公共サービス可視化の推進を目的として、地方自治体に対し、企業会計を原則とする地方公会計の整備を促進する方針であり、その導入に当たっては、施設ごとの固定資産台帳の整備が必要不可欠となってまいります。

私は、まずは、各公共施設における情報の「可視化」の実施に向け、固定資産台帳の整備と合わせて、その中で基礎データの整備の取り組みについて、早急に進めてまいりたいと考えております。

平成25年第3回定例会議事録より一部を抜粋

全文はこちらからどうぞ。https://hiranoyoshifumi.jp/2013/12/06/3215