〈令和3年12月16日投稿〉

本日、岩見沢市歳末たすけあい運動義援金配分委員会が開催されました。

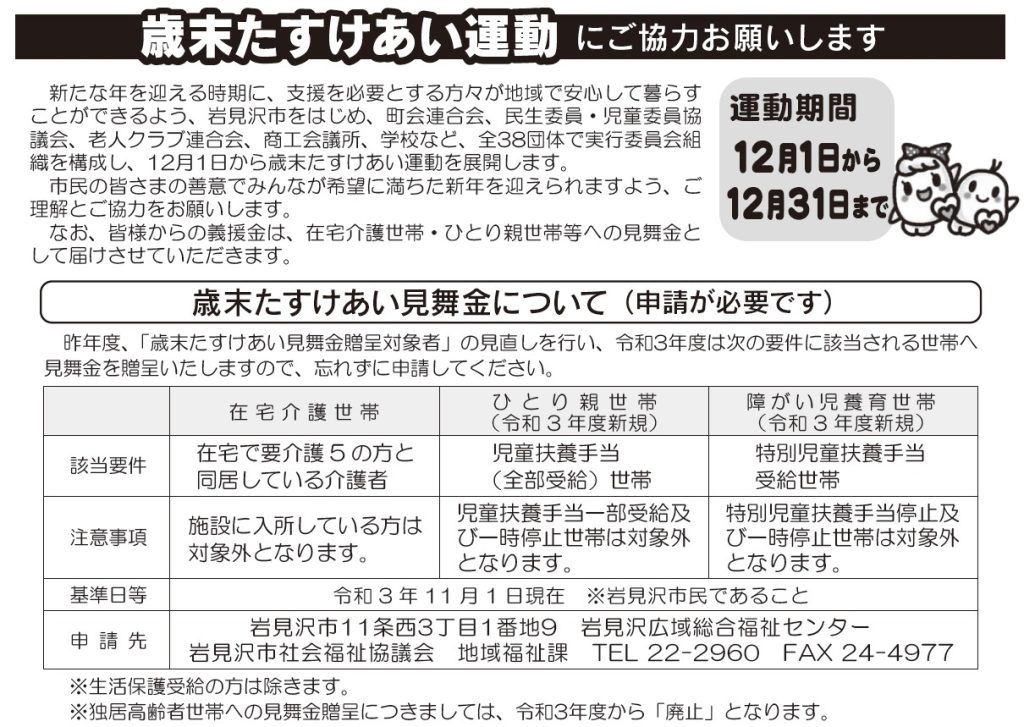

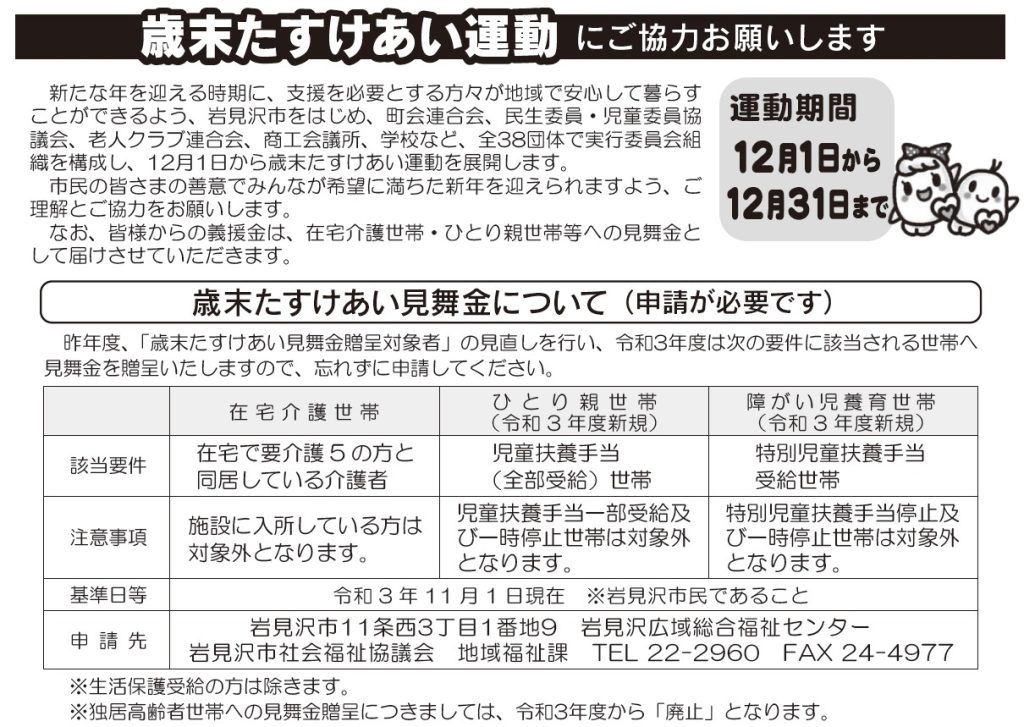

その中で、これまでと異なり、令和3年度から新規展開する見舞金があり、その周知が浸透していないとのことがありました。

■ひとり親世帯(児童扶養手当(全部受給)世帯):5,000円

■障がい児養育世帯(特別児童扶養手当受給世帯):5,000円

共に対象者へは岩見沢市から10月下旬に送られてきた書類の中に申請書が同封済み。当初締切が11月30日でありましたが、申請数が少ないため12月17日までとなり、その後、12月末までと延長されています。

この2件は令和3年度からの新規事業のため、まだ知らない方も多いと思われ、ひとり親世帯では対象が390世帯と見込まれる中、現在の申請見込みが230世帯。障がい児養育世帯は対象170世帯で、申請見込み数130件とのこと。

対象となられる方(上図参照)は、是非、岩見沢市社会福祉協議会 地域福祉課〈TEL22-2960〉へお問い合わせしてはいかがでしょうか。

❏該当する「いわみざわ社協だより」

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/pdf/dayori142.pdf

【12月21日追記】

いわみざわ社会福祉協議会のページによると、申請締め切りが1月14日まで延びたそうです。

ページはこちらhttp://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/info/10714.html

申請書もダウンロードできます。

【追記終わり】

なお、対象者へプッシュ型で支給しては?という考えもあろうかと思いますが、これら個人情報は社会福祉協議会では得ることができないのが実態です。よって申請方式とならざるを得ないことをご理解ください。

さて、この歳末たすけあい運動ですが、今年度の義援金見込み額は610万円と設定されています。ちなみに令和2年実績が約660万円、令和元年度が約720万円、平成30年度が約740万円という状況だったので、年々大きく減少していることとなります。これは景気感に左右されるものもあろうかと思いますが、地域の高齢化及び人口減少が影響していることと思います。また、寄付した費用がどの様に配分されているかがイメージできないということもあろうかと思います。

よって、以下簡単にご紹介させていただきます。

【令和3年度配分見込み】

■在宅介護世帯(要介護5) 45件×10,000円=450,000円

■ひとり親世帯(上記条件)230件×5,000円=1,150,000円

■障がい児養育世帯(上記条件)130件×5,000円=650,000円

■児童福祉施設入居者(全員)30件×5,000円=150,000円

■ 〃 (小・中・高入学及び高卒者)7件×10,000円=70,000円

上記義援金配分合計 442件 2,470,000円

■翌年度地域福祉事業配分金 3,430,000円

*令和2年度までは在宅独居高齢者世帯(80歳以上) 1,783件×2,000円=3,566,000円があったのを廃止し、この翌年度地域福祉事業配分金を増額としています。この配分金は社協から町会へ地域見守り事業などの地域福祉事業費として配分するものとなります。

■他に事務費として口座振り込み手数料等で200,000円を計上

これら合計で6,100,000円となります。

皆様から頂戴した義援金は、この様に配分される予定となっております。どうぞ引き続きご支援ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。