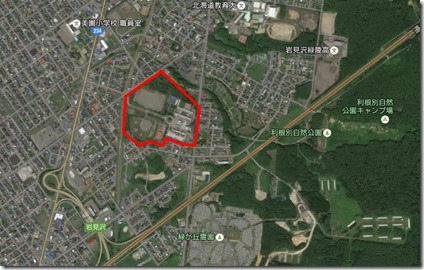

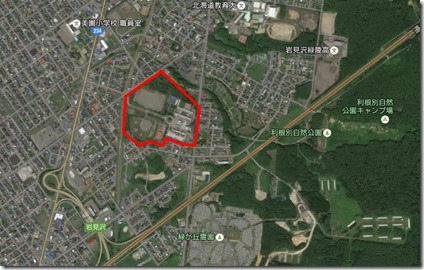

7月16日、ちょっと気になって駒沢跡地を見に行ってきました。

この場所は学校給食共同調理所を設けたいとの意向が理事者から示されているところです。

8月6日の午前10時より総務常任委員会が開催されるので、その時にもう一歩前進した情報を出せると思います。

いずれにせよ、13.9haという広大な敷地で、尚かつ面ごとに高低差がある場所です。何かコレ!という決め手になる用途が見いだせれば良いのですが、なかなかそれも難しいこと。現段階においては、焦らず時間をかけて慎重に議論する必要があると感じています。

(画像はgooglemapを拝借、赤枠は私が大体こんな感じ?と引いたものなので、正確ではないことをご了承下さい)

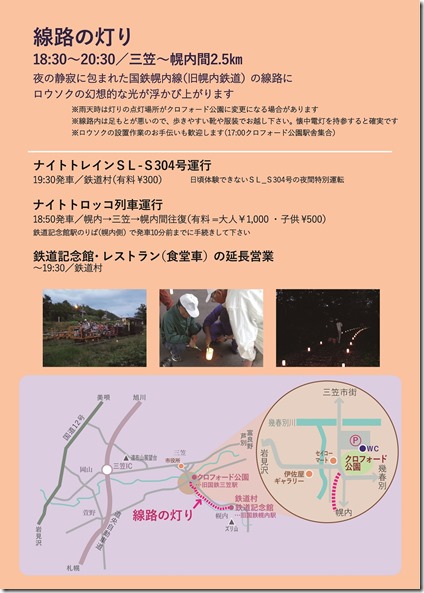

7月18日(土)

岩見沢市PTA連合会の研究大会がありました。

その夜、ジョインアライブの岩見沢コーナーに陣中見舞い。

雨が降る状態でしたが、大勢の人が来ていて付近は大変な熱気でした。

いつも話題になることですが、この3万人以上の来場者をどうしたら岩見沢全体の活性化に繋げることができるのか。そもそもそのためにどんなプロセスが必要なのか。一向に万能薬的アイデアは出ませんが、やるべきことを一つずる地道に続けていくことも大事だと信じています。

7月21日(火)

北海道議会議員 村木中と歩む会 ビール祭りに参加。

雨が降る悪天候ではありましたが、相変わらずの大盛況でした。

翌22日(水)は岩見沢青年会議所OB会「還暦・古希・喜寿を祝う会並びに納涼会」が開催されました。

いつも色々なアトラクションがありますが、今回は札幌を拠点とする《マジシャンやまちゃん》という若きマジシャンが登場。

通常であれば、久々に顔を会わす方々が多いこともあり、会場はわいわいがやがやとして全体がステージに集中するような事は少ないのですが、今回は全体を巻き込んだ中で大いに盛り上がりました。私もすっかりやまちゃんのファンになりました(笑)

7月24日(金)9時~

岩見沢市立第一小学校の新校舎落成記念式典が開催されました。

最初の君が代の斉唱で、小学生の大きな歌声に驚くとともに、その後の校歌、アトラクションを含め、もの凄く元気で活気がありとても気持ちが良かったです!

素晴らしい校風に感動しました。

校長先生を始めとする関わる先生方全ての努力の賜なのでしょうね。

本当に驚きました。

この日の夜は自民党10区支部青年局定期大会。

私はこれまで10区青年局幹事長という大役をいただいておりましたが、この日をもって一歩退いた形となります。

常日頃、地域をよくするのに右も左も無いという思いでおります。また仲間達も同じ思いです。是非とも新体制の元でより良い地域づくりに励んでいきたいと思います。勿論、色んな枠を越えた中で様々に連携していければ幸い。

7月28日(火)

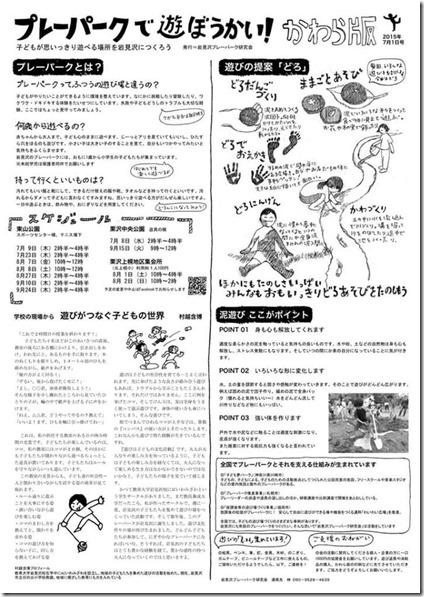

北海道教育大学岩見沢校の2年生が実施する「沢のこと ちょっと聞いてください」という事業に顔を出してきました。

どうしても外せないスケジュールがあり、最後まで見ることが叶いませんでしたが、学生がまちに出て、色んな調査をした結果を発表しておりました。何かを導こうとするときに、まずは現状をしっかり調査するのは何より大事なこと。今後の展開に期待をしたいと思います。

何となくスマホに画像が残っているもののみピックアップしてみました。

日々、色々な事がありますが、しっかりと体調を整えながら前進していきたいと思っております。