〈令和7年1月4日投稿〉

新年あけましておめでとうございます

旧年中は大変お世話になりましたこと、心から感謝申し上げます

本年は本日より仕事はじめとしました。

令和7年といえば西暦2025年です。

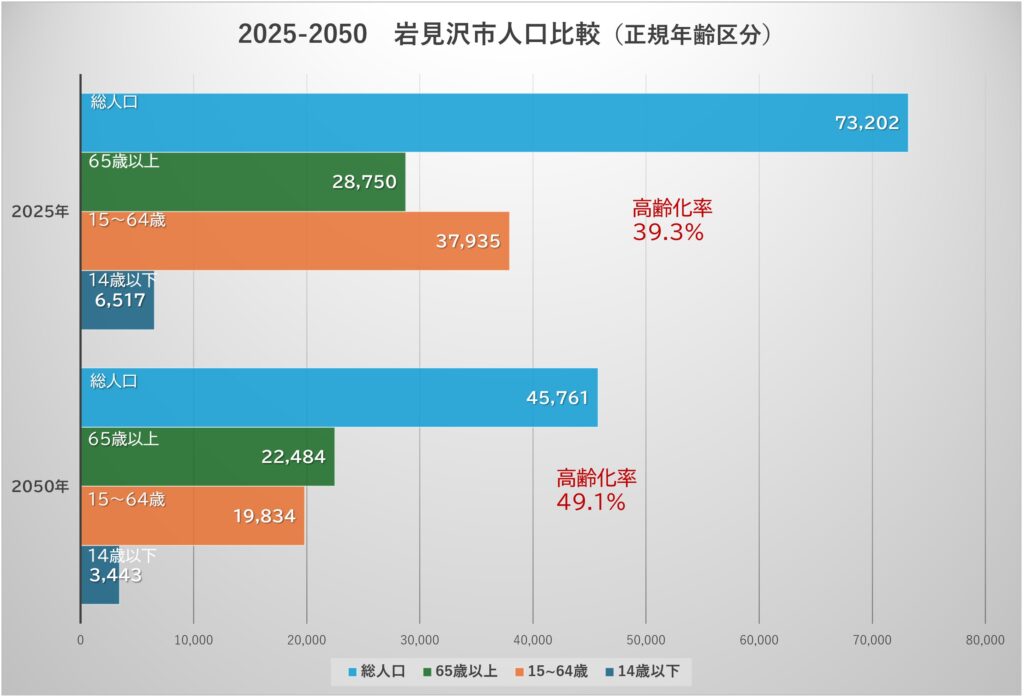

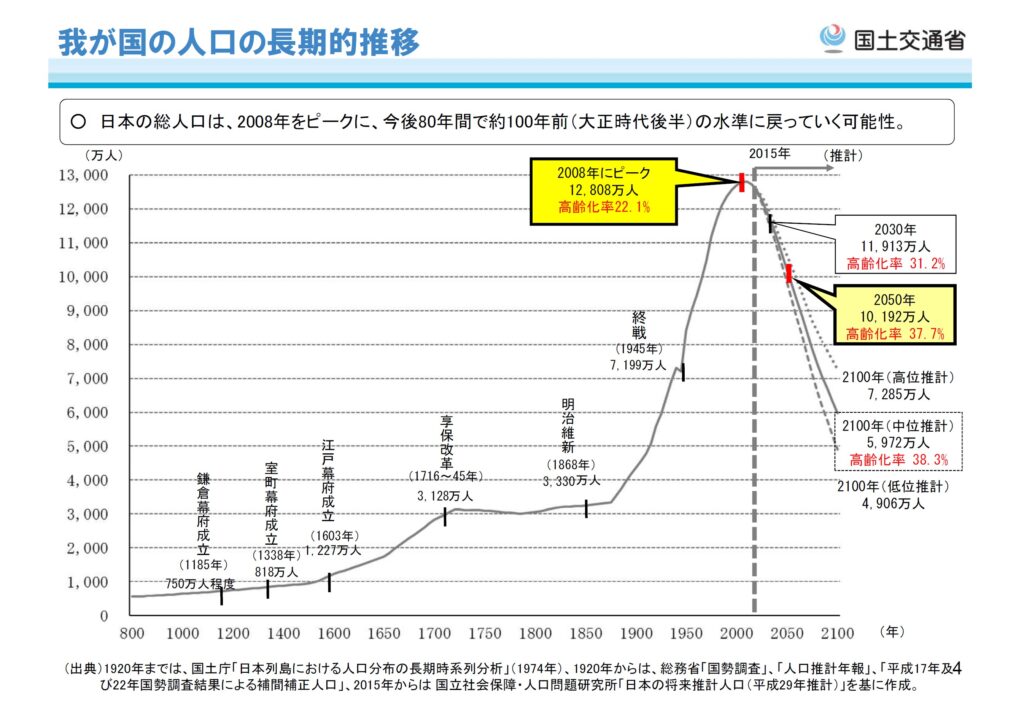

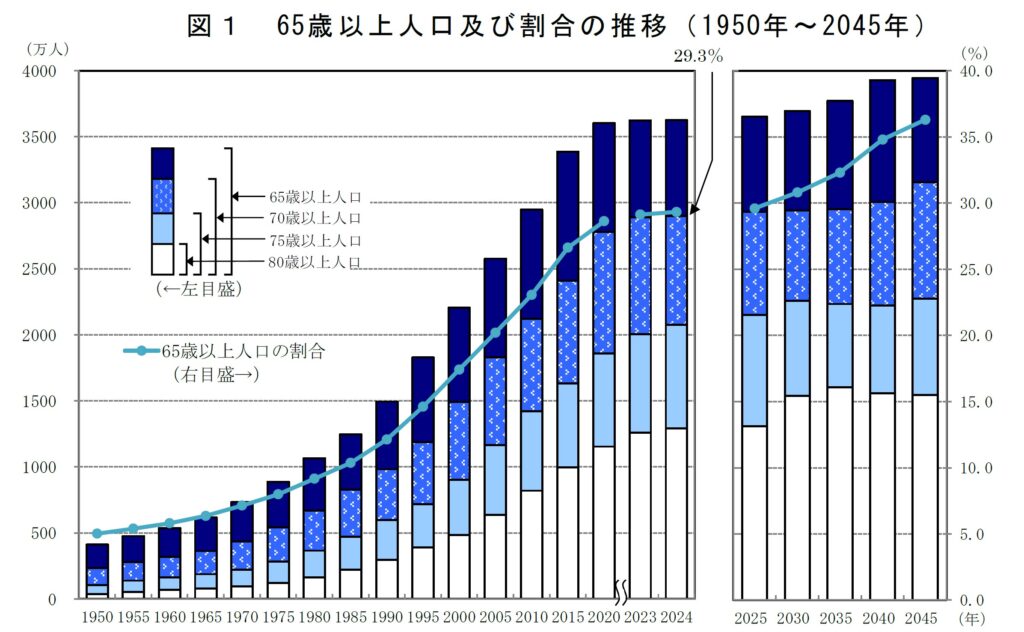

2025年といえば、随分と前から2025年問題と称して様々な懸念が言われてきました。その最大の要素は1947年から1949年に生まれた団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となる節目であり、日本国民の5.7人に1人が後期高齢者となります。

ちなみに高齢者と言われる65歳以上は3.4人に1人という、これまた大変な数値になってしまいます。

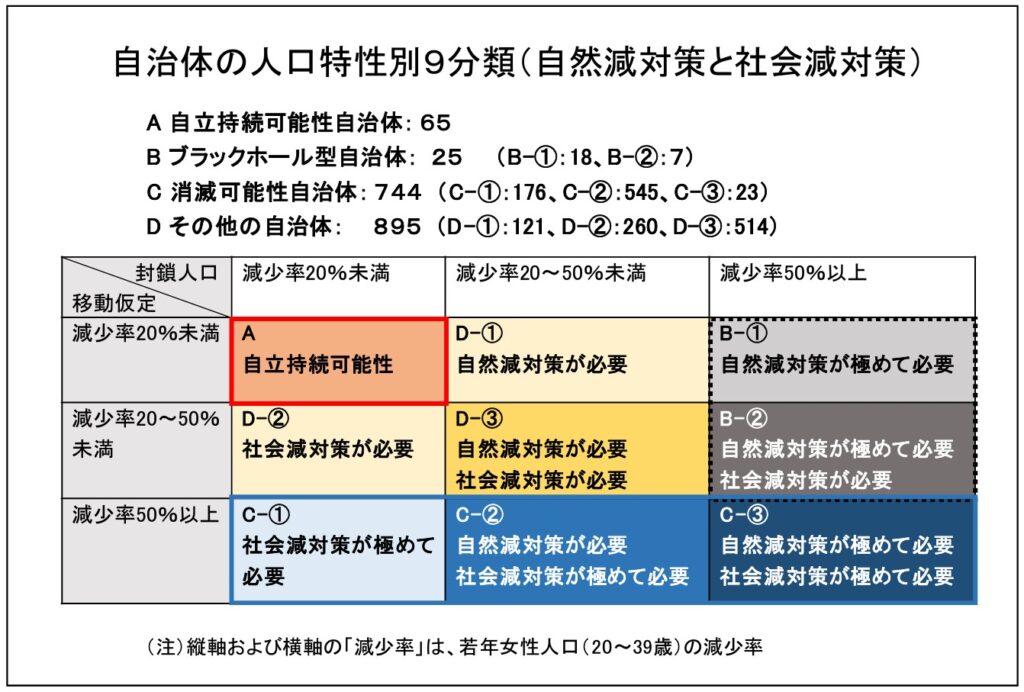

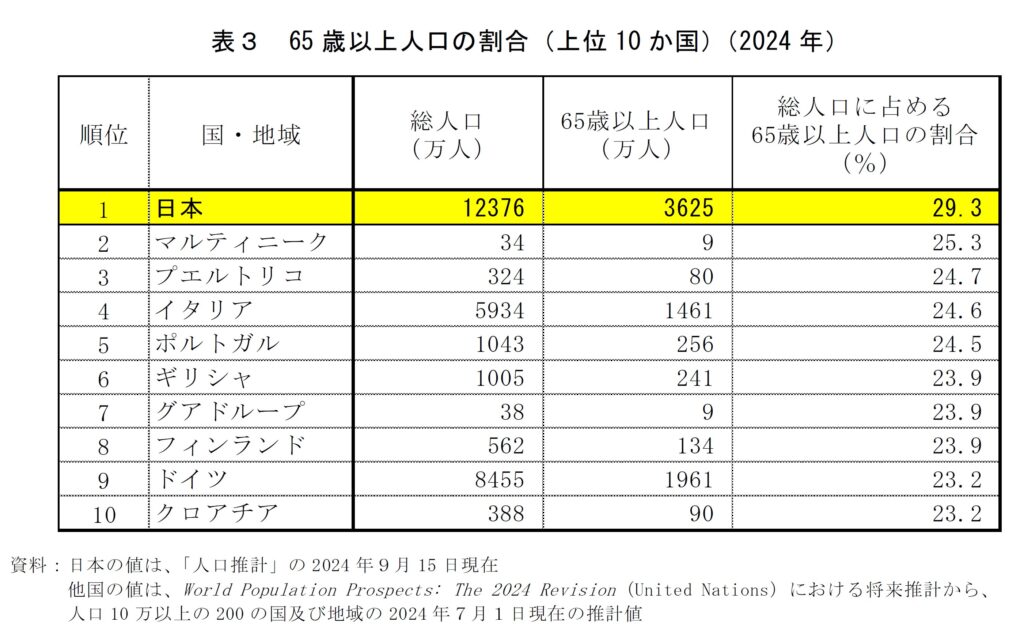

現在の日本は、下表のように世界最高の高齢化率です。

《*ここまでのデータ(出典1)》

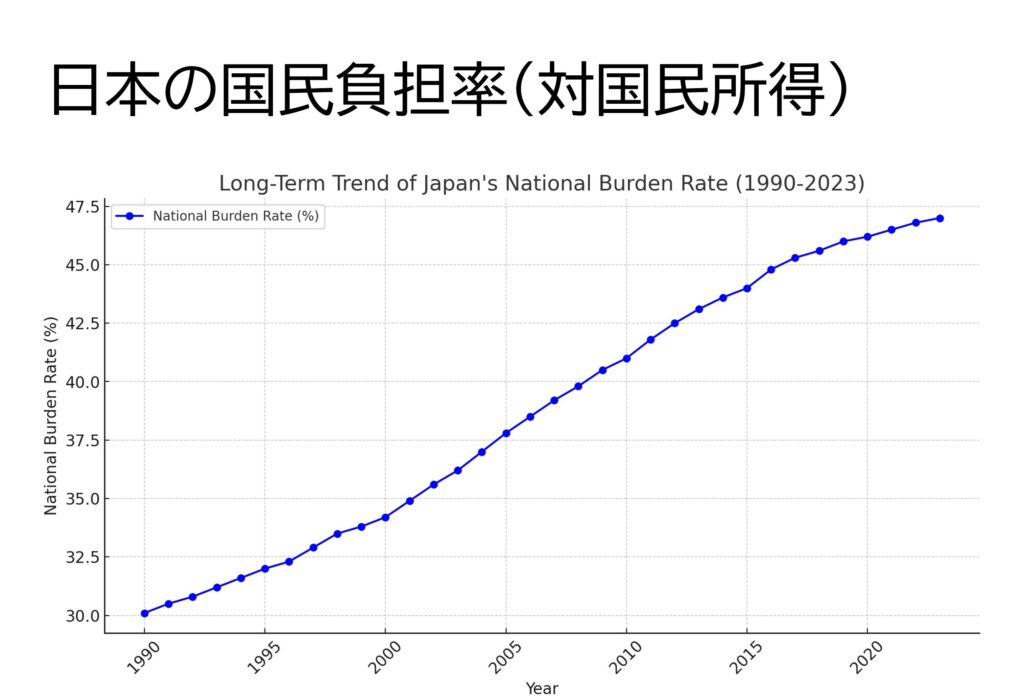

当然高齢化率が上がると、現役世代に負担が偏る傾向が強くなります。すでに現在の国民所得に対する「国民負担率」の推移は大変なことになっています。

*これは財務省の公表データ(出典2)をchatGPTでグラフにしたものです。

1990年には所得に対して約3割の社会保障費負担だったのが、現在では5割弱まで増えている(財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は更に増加)。

普通に考えれば人口構成が変化しない限り状況が好転することはなく、次は追い打ち的に2040年問題という私たち世代の「団塊ジュニア世代」が65歳を迎え、一段と社会課題が表面化してくることになります。そしてこれらは突如現れるのはではなく、まるで茹でカエルの如く、少しずつジワジワと日本国内の財政状況に影響を与え、どこかで加速度を高めながら私たちの生活を苦しめていくことになります。

2025年はまさにこれらの現象を顕著に感じ始める年になるのではないかと思っています。

ただ、絶対的に配慮をしなければならないのは、世代間対立が生じることのないようにしていかなくてはなりません。今後は高齢者向けビジネスが増加する一方で、若年層のニーズに合致する分野(教育、エンターテインメント等々)への投資が減少することも考えられます。また、労働供給制約社会の中で、もしかしたら若年層が”あまりやりたくない仕事”を仕方なく担わなくてはならないこと等々が起きるかもしれません。さらには税負担や社会保障費の増加が避けられない状況下、可処分所得の減少は、若年層において既存概念的な幸福(結婚や子育て、マイホーム等々)に多きな影響を及ぼす恐れがあります。

今後は何せ若年層には厳しい時代であることが容易に想像することができます。私たち高齢者予備軍、並びに高齢者の方々は、ぜひこういう視点を失わないようにしていかなくてはならないと思うのです。

またグローバルな視点で考えると、今後は日本国民の減少と移民増加による課題や、産業等が国際競争力を失う中でさらなる円安が進めば、燃料から肥料、種子まであらゆることを海外に依存する日本において、食料自給率の改善が叶うのか?また、各種物価高騰に国民が耐えられるのか?エネルギー安全保障は確保できるのか・・・?

様々な懸念が募ります。

ピンチはチャンスと言うけれど、さて、どこまで私たちは好機を見つけることができるのか。

いずれによせ防御をしていかなくてはなりません。今後の行政運営も「今までどうり」では立ち行かなくなると思われ、今後訪れるネガティブな要素をしっかりと見つめ、それを加味しながら行政運営をしていかなくてはならないと思っています。

その思いの一端は、昨年末の12月議会一般質問に入れ込んでみました。ぜひ近日中に、この部分を動画にして紹介できたらと思っています。

何せ私たちの社会は難しい時代へと急激に変化中です。

2025年問題をはじめ、これまではあまり意識しなかったことが色々と影響を及ぼす場面が増えてくると思います。これらはやはり他責思考では好転せず、社会環境の変化を敏感に感じながら、一人ひとりが自分達のフィールドにおいて新たな一手を打っていかなくてはならないと考えています。

年初の投稿にはちょっと重たいお話ですが、現実問題として私自身、覚悟を高めていきたいと思います。

■(出典1)総務省「統計からみた我が国の高齢者」(R6年9月15日報道資料)

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf

■(出典2)国民負担率データ出典:財務省「令和6年度の国民負担率を公表します」

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/20240209.html?utm_source=chatgpt.com