〈令和6年11月26日投稿〉

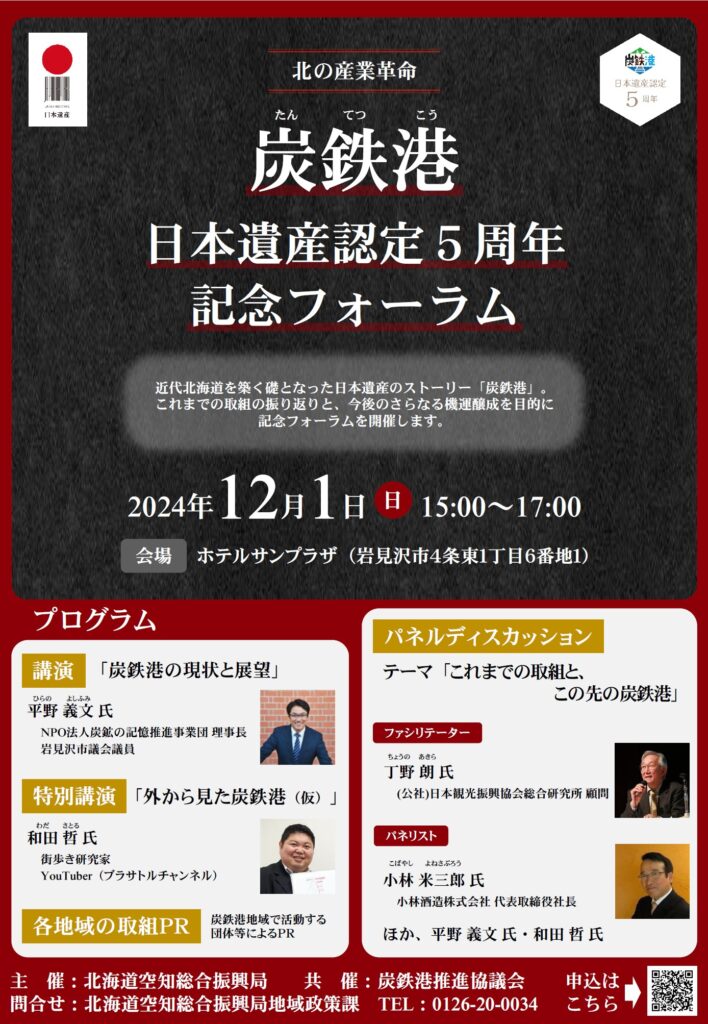

12月1日の炭鉄港フォーラムの講演内容を精査しつつ、12月議会の一般質問の準備も平行して行っています。

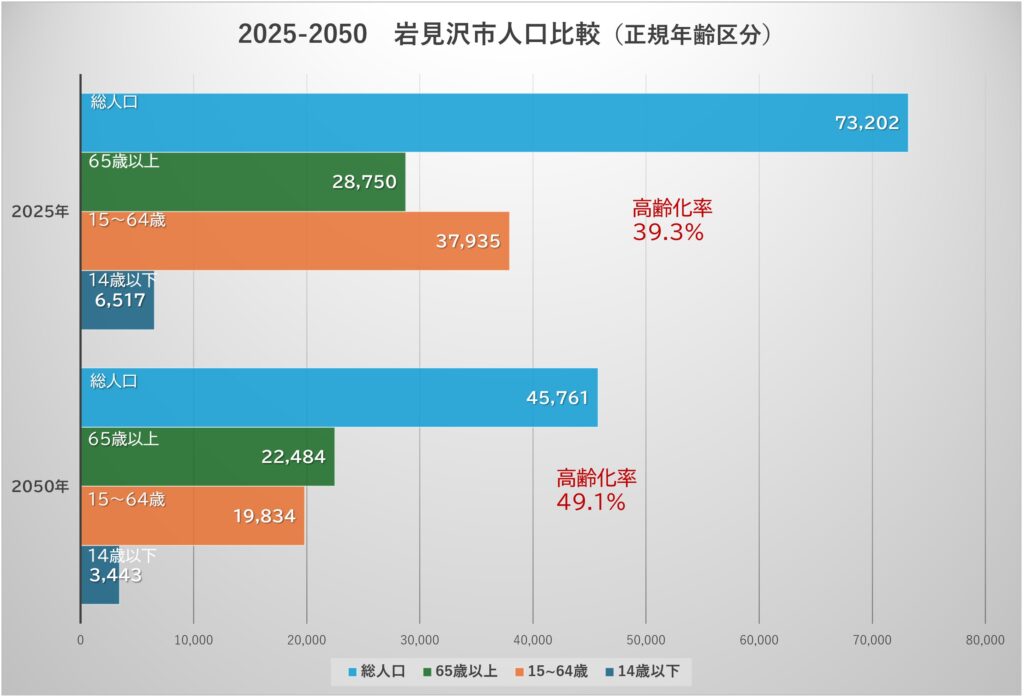

その中で、長期的視野を持った行政経営の視点で色々と思考していて、改めて2025年と2050年の人口や年齢構造の違いを理解するためにグラフにしてみましたので情報共有します。

ちなみに、1年後の2025年の岩見沢市の人口推計は73,202人(国立社会保障 人口問題研究所推計値)であり、岩見沢市の人口は今年の10月末で74,439人なので、ここ数年の例にもれず1年当たり1,250人ぐらい減少することを考慮すると、見事に人口問題研究所の推計値と合ってくるわけです。(この推計値は令和5年度に改定されたものなので、この短期間に大幅にズレることはない前提ですが、残念ながら岩見沢市が令和2年に改定した人口ビジョンとは大きな乖離が生じてしまいました。)

改めて2025年の社人権推計人口が適正であり、何事もなければその後の推計も大きくは変化しないと仮定して2050年推計を比較すると、、、

■今からたった26年後の2050年は

総人口で37.5%減少(7.3万人⇒4.5万人)

14歳以下人口で47.2%減少(6.5千人⇒3.4千人)

15~64歳人口で47.7%減少(3.8万人⇒2.0万人)

65歳以上で21.8%減少(2.9万人⇒2.2万人)

高齢化率(総人口と65歳以上の割合)は39.3%から49.1%と約10%ほど高くなってしまいます。

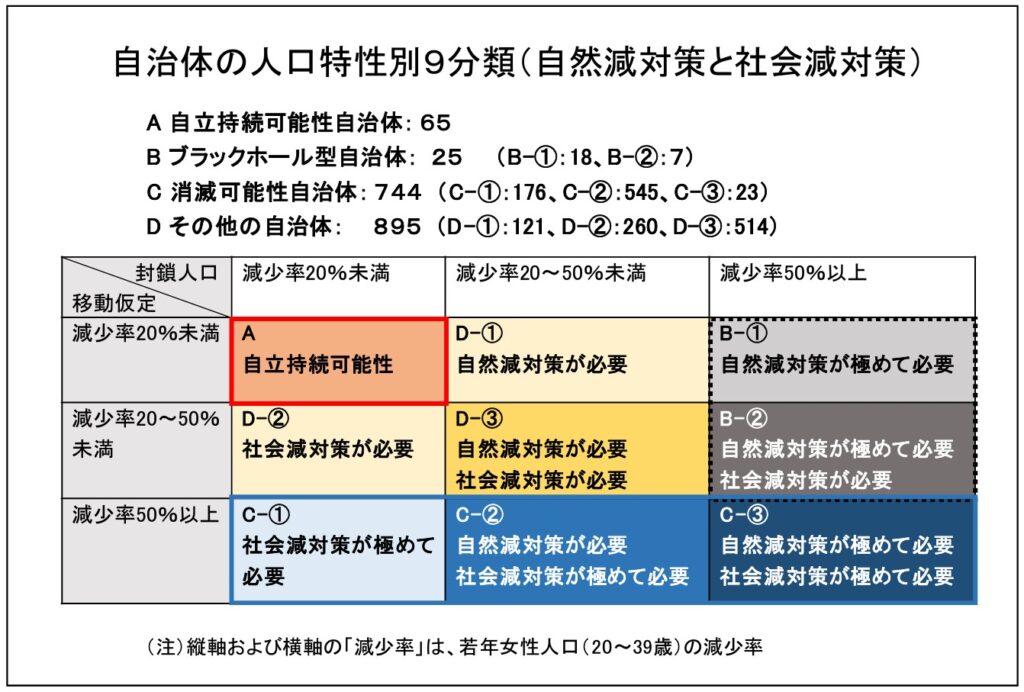

そしてかなり深刻な減少を見せるのが、20~39歳の若年女性という状況になるため、岩見沢市は、先日別途投稿した消滅可能性都市に分類されてしまうこととなります。

当然、そうならないように種々努力をすることとなりますが、今後の日本全体の人口構造を鑑みるに岩見沢市の人口減少そのものを止めることは不可能に近いため、当然、財政はますます深刻な状況になるでしょうし、お金と人が不足することで行政サービスの維持も困難化してきます。よって、今後はいかに的確に縮む努力をするか、また、広域による行政サービス連携等の効率化や、外貨を稼ぐ体制づくりが必須です。また、市民側もここまで肥大化してしまった行政サービスに依存度を増すことなく、自助・共助の体制を整えていけるかが大切になってくると感じています。

ちなみに2045年といえば、私も後期高齢者となる75歳になる年です。まさにすぐそこの未来です。。

その頃に市民みんなで夢と希望を持って日々を過ごしていけるよう、やはり現在からの選択の積み重ねが重要だと思っています。

今以上に「イマダケカネダケジブンダケ」の思考ではなく、我々自身も長期にわたって幸福でいられるように、そして将来世代へも幸福の器としての持続可能な岩見沢をバトンタッチしていけるように熟考し選択していかなくてはなりません。

話は変わって・・

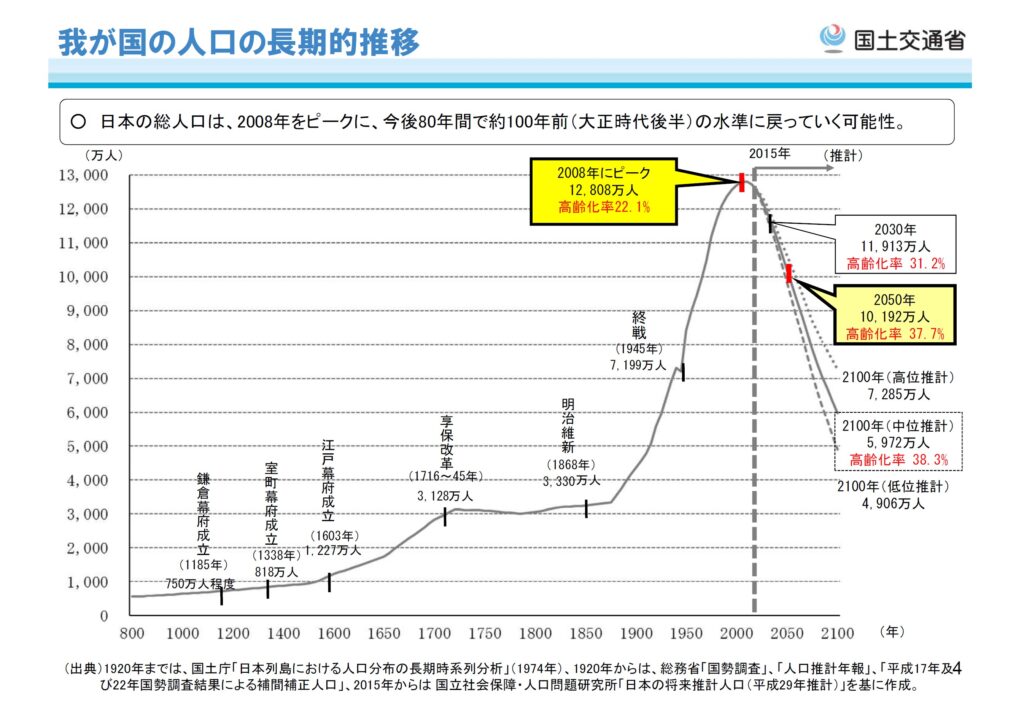

グラフ出展:国土交通省「国土形成計画(全国計画)関連データ集」より

これは良く学校の授業などでもお話する日本の人口長期推移です。

西暦2100年の話をすると、遠い未来の様な気がしますが、小学生の子どもたちに話すときは、恐らく殆どの子が生きている時代なのだろうとも思います。そんなすぐ先の未来において、日本の人口はこのまま出生率が上がらなければ低位推計となり、明治維新以降、日本の産業革命が本格的になったころの人口に戻ってしまうこととなります。

ますますグローバル化する社会の中で、果たして日本はどのようになってしまうのでしょうか・・・。

(ちなみにもう少し古いデータだと2100年時点での低位推計が3,795万人でほぼ江戸時代の人口に戻る推計でしたが、令和5年7月の閣議決定資料では上の図のように低位推計でも4,906万人になっていることに今日気づきました)