〈令和6年10月10日投稿〉

昨日、総務常任委員会があり、一般会計補正予算の所管分に対する質疑が行われました。

その答弁が今朝の北海道新聞空知版にも掲載されておりますので、少し補足的な投稿をさせていただきながら報告させていただきます。

伏線としては、、

以前、これまで自由に活用できていた旧美流渡中学校校舎が、消防法の関係で用途変更しなければ利用できなくなったしまったこと。これをクリアするには様々な防火対策等を実施しなければならず、多大な費用が発生することを伺っており、改めて本年春に開催された総務常任委員会の所管事務調査で質問をしていました。

(この廃校の活用と消防法の兼ね合いは、全国でも多々発生している事例と思われ、今後は更に廃校の活用が重要になると思われる中、大事なテーマであると認識しています)

春の時点での議事録を抜粋して、以下転載します。

(令和6年6月5日総務常任委員会)

■平野質問:芸術文化・スポーツ交流創出事業、これ、みる・とーぶの方々が中心となって活発に活動されていた旧美流渡中学校の校舎活用について、現在、消防法の観点から活用が非常に難しいということを聞いています。その事実関係と今後の方向性について、どのように考えられているか

■生涯教育部長答弁:旧美流渡中学校は、令和3年度から用途を学校としたまま、みる・とーぶプロジェクト実行委員会によるみる・とーぶ展やMAYA MAXXさんの個展といったイベントを通じて、その活用と検討を行ってきた。その間、イベントが年々拡大し、参加者が年間で5,000人を超えるほどの盛況となりったが、昨年度、消防本部により防火上の問題点が指摘された。

その指摘の内容は、不特定多数が出入りする場合、集会場や展示場など目的に合致した用途に変更する必要があること、また、これまで試験利用として開催してきたイベントを継続するためには、壁や天井を準不燃材料に取り替えることや排煙設備を設置するなど、その用途に合わせた改修を行う必要があるということ。

そのため、みる・とーぶプロジェクト実行委員会と打合せを重ねながら、校舎や体育館を使用せずにグラウンドでどのようなイベントが開催できるのか、また、地域住民の意向を把握した上で、どのような施設を活用していくのがよいのかを検討していく。

というものでした。

その様なやりとりの中で、今回の9月議会に補正予算が計上されたので、その内容についてお尋ねしたものです。

(令和6年10月9日総務常任委員会)

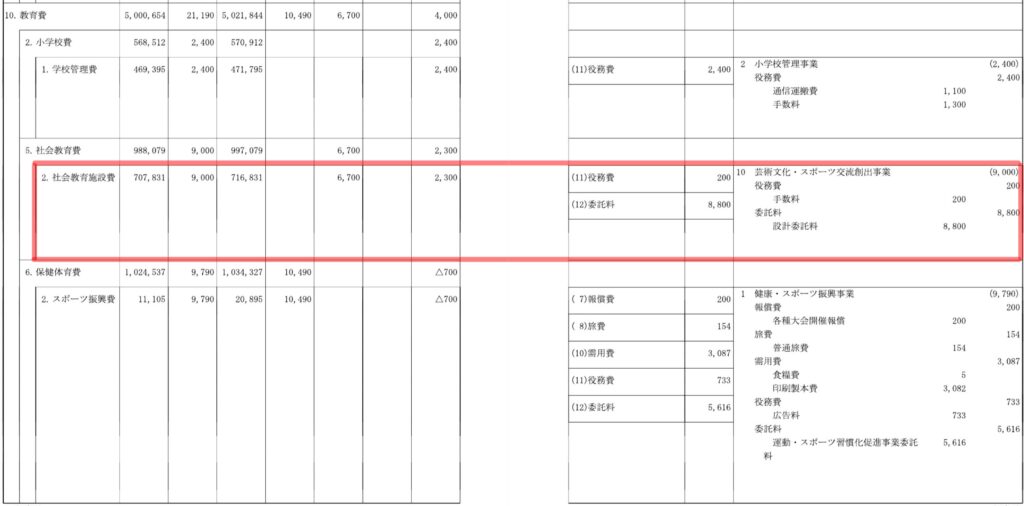

■平野質問(抜粋):現在消防からの指摘で活用できなくなっている美流渡中学校の件について、本年6月の所管事務調査においても質問させていただき、その答弁では消防本部からの指摘として「不特定多数が出入りする場合、集会場や展示場など目的に合致した用途に変更する必要があること」、また、「これまで試験利用として開催してきたイベントを継続するためには、壁や天井を準不燃材料に取り替えることや排煙設備を設置するなど、その用途に合わせた改修を行う必要がある」というものでした。今回の予算額は900万円で、内設計委託料が880万円となっている。これは今後、どの程度の改修を行い、結果としてどの様に使用できることとなるのか、それとも制限を設けた中で工夫して活用していくことになるのか。その詳細についてお聞かせください。

■生涯教育部長答弁(抜粋):みる・とーぶ展は今後も地域価値の向上等の可能性を持っている。よって、運動場以外において防火材、誘導灯など必要な整備をして、「学校」から物販も可能な「展示場」へ用途変更する。改修後は住民による芸術文化、スポーツのイベントでも活用できるようにする。また、周辺の歴史等に関する資料の展示も検討する。

ということになります。

再質問で、スケジュールの確認をしたところ、令和7年5月までに設計、用途変更、確認申請を行い、その後速やかに着手。令和8(2026)年3月までに工事を完了し、4月から共用開始を目指したいとのことです。

北海道新聞のデジタル登録(無料を含む)をされている方は、今朝の記事もご覧ください。

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1073514/

ぜひ、東部丘陵地域の今後に寄与する施設として、沢山の人に活用されることを祈念します。また、この様な活動が深まっていく中で、東部丘陵地域のみならず、岩見沢全体の価値向上にも役立つことを楽しみにするところです。

この日は他に新たに採択された地方スポーツ振興費補助金(運動・スポーツ習慣化促進事業)についても質問をさせていただきました。

これはスポーツ庁が進める事業で、大雑把にいうと「20歳以上が対象で、大学や民間事業者、医療機関等々の域内関係団体との連携などを条件として、運動・スポーツの習慣化を図る取り組み」というイメージで、岩見沢市では北海道教育大学や北大COI-NEXTなどと連携を図り、様々なコンテンツを展開していくこととなります。また運動スポーツ健康マップなどの作成も進めるなどを計画しているとのこと。

私自身、なかなか運動をする機会がなく、たまに身体を動かしても習慣化するには至らぬ現状があり、やはりこのままではいけないと感じている1人です。

事業が動き出したら告知があろうかと思います。

ぜひ一人でも多くの人が、運動や健康を考える機会になれば良いと期待しています。