〈令和4年11月15日投稿〉

第4回臨時会が終了後、表記所管事務調査が開催されました。

〈令和4年11月7日投稿〉

11月6日(日)北海道内各地から21団体、225名のエントリーの下、フルコンタクト空手の大会が岩見沢市総合体育館にて開催されました。

本大会は、大変ありがたいご縁を頂き、誠に僭越ながら私が大会長という大役を仰せつかっております。

開会の挨拶でも常日頃から鍛錬されている選手の皆様に対し、私如きが何か説得力のあることを言えるのか?そもそもその権利があるのか?等々、常に悩ましい思いを抱くところですが、そんな懸念も真剣勝負の選手達の気迫に刺激され、些細なことと感じてきます。

〈令和4年10月24日投稿〉

本日、令和4年第3回臨時会が開催され、補正予算が可決されました。

その内容については、最近の地域社会・経済情勢を踏まえ取り組むべき課題に対処すべき、新型コロナウイルス感染症への対応に係る事業として、総額10億8,950万円となります。

今回は価格高騰支援として、低所得世帯への支援や、全世帯への水道基本料金減免を含む、大規模な補正予算となりました。

主な内容は以下のとおりです。

各種価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯当たり5万円を給付支援するものです。

○給付対象は【住民税非課税世帯(生活保護含む)約15,000世帯見込】、【家計急変世帯 約1,000世帯見込】

○通知・周知方法は、住民税非課税世帯には確認書と返信用封筒を送付、家計急変世帯は市の広報、web、申請書付きチラシの設置等による

○スケジュールは11月上旬通知発送及び申請書受付開始(1月末まで)、11月下旬に給付開始予定

○財源は「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金」(国10/10)

続きを読む〈令和4年10月20日投稿〉

只今、決算審査特別委員会が開催されており、明日で終了することとなります。

本日の午後からは毎月1回実施される岩見沢消防事務組合例月現金出納検査でした。

これは帳簿の動きと現金通帳のチェックを行うのと、この1ヶ月で支出された帳簿類に目をとおし、その内容によっては消防関係者に確認を取りつつ進行するものとなります。

さて、明日は決算審査が終了後、18時からは広報広聴委員会主催による「岩見沢市議会議員と市民との意見交換会」が開催されます。

ぜひ、お気軽にお越しいただければ幸いです。

〈令和4年10月17日投稿〉

この度、10月21日(金)午後6時より、岩見沢市議会議員と市民との意見交換会を開催いたします。

場所は岩見沢市役所4階委員会室となり、午後5時30分からは議場見学を行うことができます。

詳細は上記リンク先をご覧ください。

ぜひお気軽にお越しいただければ幸いです。

〈令和4年10月17日投稿〉

現在、岩見沢市議会では議会改革委員会を設置し、様々に変化すべきことを検討し、順次進めています。

その中でも大きな柱の一つとなる【議会基本条例】の制定に向けて準備を進めてきましたが、この度、その素案が固まり、市民の皆様へパブリックコメントとしてご意見をいただく場を設けさせていただく次第です。

私感ながら極力簡単に述べさせていただくと、この議会基本条例は、二元代表制の一翼を担う議会の役割、そしてその実現のために行うべきことや、議員個々のあるべき姿等々を明文化した、いわば「議会及び議員の関係性や規範等を明らかにし、それらを守り実践することを市民の皆様に対し約束するもの」と考えていただければ良いかと思います。

ぜひご確認いただき、ご意見等を賜われれば幸いです。

〈令和4年10月13日投稿〉

岩見沢市議会において、議会改革の一環で準備が進められてきたICT化について、この度、準備が整ったことから試験運用に入りました。その手始めとして12日(水)に、全議員を対象にタブレットの貸与があり研修会が行われました。

これまで会議等の開催連絡はFAX⇒Eメールとなってきておりましたが、これからはグループウエアのLINE worksで情報のやり取りをすることとなります。

そして、議会資料等の共有に関しては当面は移行期間として、ペーパーとデジタル資料が併用されますが、その後はデジタル配布によるタブレット閲覧一本へと進行していくことになります。

予定通り進行していけば、今後は膨大な印刷費が軽減されるのはもちろんのこと、よりスピーディーで整理しやすい環境が構築されます。私自身としては待ち望んでいたICT化となります。

ぜひしっかり活用していきたいと思っています。

〈令和4年10月1日投稿〉

昨日、表題の通り消防議会が開催されました。

今回の定例会では令和3年度決算の認定が主となります。

私は議会選出の消防監査として毎月例月出納検査を行っていることから、この決算審査にて意見を述べるのは慣例としてもナンセンスということになります。よって決算における質問は無しです。

岩見沢地区消防組合議会は岩見沢市議会から7名、月形町議会から2名が選出されています。

一般の市議会と同じように、定例会では一般質問も行われます。

但し消防業務に関するものだけになるので、過去の例としてはよう下記リンク先の様な質問になります。ご参考まで!

〈令和4年9月23日投稿〉

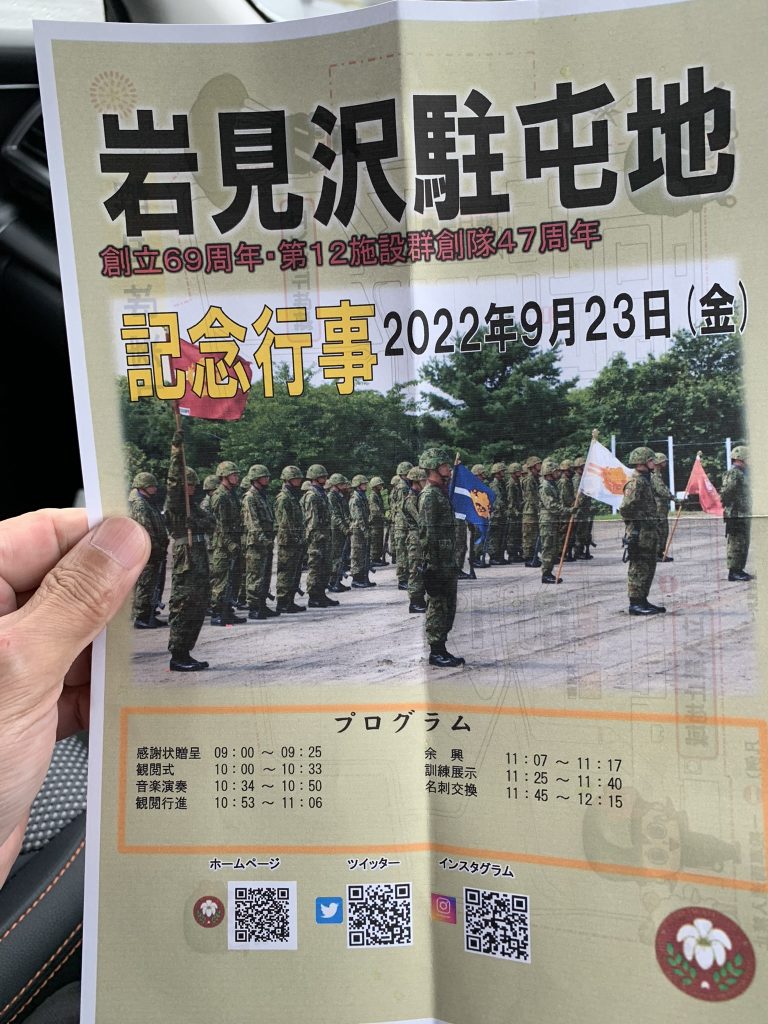

本日、冷たい雨が降りしきる中ではありましたが、陸上自衛隊岩見沢駐屯地創立69周年・第12施設群創隊47周年記念行事が挙行されました。

コロナ禍で3年ぶり、また一般参加の無い制限付きの開催となりましたが、有事に備えた日頃の厳しい訓練の一端を見ることができました。日々厳しい訓練を行い、国防を担っていただいておりますことに心より感謝申し上げます。