〈令和7年1月27日投稿〉

今日は朝から札幌と江別で炭鉄港に関する2件の打ち合わせを済ませて岩見沢へトンボ返り。先日の投稿(実際はSNSでしたが)を見ていただいた某報道機関の方から連絡を頂き、少しだけ取材対応をしてきました。

前回のブログ投稿をした1月中旬頃は、中国の方々が増えてきているけどまだ珍しい状況でしたが、ここ数日はかなりの増え方!特に岩見沢中央公園は大勢の観光客の方々が雪の上で遊んでいる様子を見ることができます。

〈令和6年1月20日投稿〉

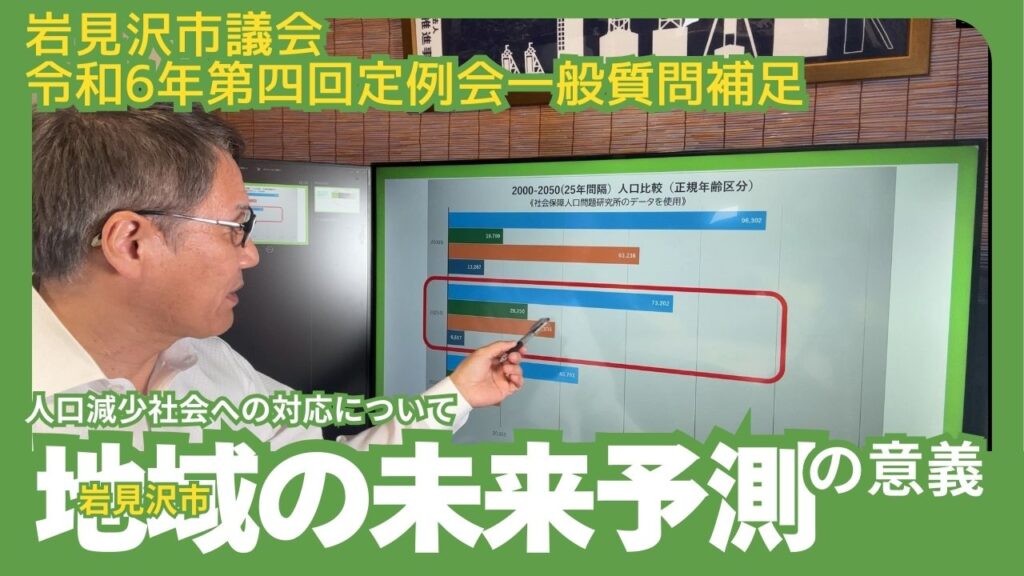

できればお正月期間につくれたらと思っていた、一般質問に対する補足動画ですが、やはりなかなか手をかけることが出来ず、昨日やっとのことで撮影しました。

内容としては、昨年12月議会で行った質問項目(以下)

1 人口減少社会への対応について

(1) 各種計画の基軸となる「地域の未来予測」を示す意義について

① 各種計画の長期的な基軸となる「地域の未来予測」の整理と見える化について

(2) DXの推進について

① スマート・デジタル自治体の推進において重要な、人材の育成や確保について

② シニア世代対象のスマホ教室などの効果と評価について

③ シニア世代のデジタルデバイド克服に向けた今後の取組について

(3) 不良空き家に関する懸念について

① 市内に存在する管理不全な空き家の軒数について

② 相続放棄を含めた相続人不在空き家の軒数について

③ 不良空き家等において所有者と連絡が取れない場合の措置について

④ 相続放棄物件等が周辺に影響を及ぼす場合の市の対応について

の根拠となる部分で、「なぜ?どのような意図?があって本質問を作ったのか」という補足になります。

できるだけ短くと思ったのですが、やはり状況説明もあるため22分の長めになってしまっております。しかし見ていただければきっと納得していただけるのではないかと思います。

ぜひご覧ください。

上記画像をクリックすると当該YouTubeに飛びます。

〈令和7年1月18日投稿〉

先ほど、岩見沢広域総合福祉センターで開催された表記説明会に参加してきました。時間は14時からスタートし、予定の16時30分を超えて17時近くまでの開催となりました。

このテーマは非常に重たいものがあり、原子力発電所の存在自体が果たしてどうなのか?という結論に至っていない私としては、自身の勉強のためにまずはニュートラルな気持ちで参加してみようと向かった次第です。

( ↓ 2年前の3月11日に投稿した原発に関する投稿)

空知総合振興局管内は今回のみということもあり、市外からも100人を超える方々が集まり満席の状況でした(会場内は撮影不可)。

今回の説明会の主旨は、原発で使用した高レベル放射性廃棄物を「地層処分」するための場所の選定に関し、寿都町と神恵内村からの申し出を元に「文献調査」した結果を全道各地で説明しているものとなります。

説明資料は100ページ近い内容ですが、担当の方の明確な説明により的確に進行します(資料、プレゼン、質疑応答の丁寧な回答を含め、かなり明確で質の高い説明会と感じました)。

内容を掻い摘んで紹介すると、、

■日本の場合は使用済み核燃料を再処理することで95%を再利用できるが、残りの5%が廃液となる。

■この廃液をガラスに溶かして固めたものを地層処分(地下深くの安定した岩盤に閉じ込めて隔離)する必要がある。

■以前は深い海溝等を利用した海洋投棄や、宇宙処分なども検討されたことがあるが、1972年のロンドン条約により各国が自国の中で処分するルールが出来た。

■これまでのように地上で保管しつづけることもできるが、気の遠くなる10万年という長い歳月の中で人為・自然災害リスクも大きい。(ガラス固化体の放射線は、製造後半減期を経て1000年で99%低減するが、10万年単位の管理が必要。)

■1966年の原発稼働以来、既に国内にある使用済み核燃料をガラス固化体に換算すると、なんと27,000本分が存在する。

■ガラス固化体は、1本当たり高さ約1.3m、直径40cm、重さ約500Kgになる。

■このガラス固化体を4万本貯蔵できる施設を、地下300m以上の深いところに設置する必要がある。

■その規模は、地上部分は約1~2平方キロメートル(地方空港ぐらい)で、地下施設は6~10平方キロメートル(新千歳空港くらい)と膨大。

■この施設の設置は、その地域に最新鋭の科学施設ができることとも言える。

■地下300m以上の深い岩盤中に千歳空港(滑走路等含む)の敷地並の大きさでメッシュの様に坑道を掘って保管する

■今回の文献調査の説明は、寿都町、神恵内村共に慎重な各種文献を元にした調査結果で、問題ないと判断できるところと、次の概要調査(現地調査等を含む)をしてみないと判断できない部分などが整理されていた。

■補足:私自身が疑問に思い、質問(ペーパー回収)でコストについて聞いてみたところ、現在の想定は4兆円とのこと(地下300m以深に新千歳空港なみの範囲の面積に坑道を整備し、放射性廃棄物を管理し続けるのに、えっ?そんなので足りる?という印象を持ちました。これら費用も電気代に上乗せされ国民が負担する。)。

ざっくりと言うと、こんな感じになります。

前述2年前の拙稿にも記載していますが、原発の存在が良いのか悪いのかは、今の私には明確な判断がつきません。もちろん、なくて良いなら一つもいらないというのが本音ですが、かつての様に国際情勢が悪化した場合、エネルギー安全保障という面で日本はあまりにも脆弱です。かといってこの狭い国土に50基以上の原発があることも不自然であり、先日の報道にもあったように、ロシアが日本と韓国の原発等を攻撃リストとして作成している。という、当たり前の安全も心もとない状況です。

ましてや既存の古い原発を廃炉にするためにかかる時間と経費や、福島第一原発のように、事故をおこした場合の莫大な費用を考えると、原子力発電所は電気代が安くなるというのは都市伝説であると感じています。

ただ、本当に日本に石油やガス、石炭が輸入できなくなった場合、この国はどうなるのか?というエネルギー問題は想定しておかなければならないのだろうと思います(まぁ、そんな事態になれば残念ながら食料自給率の方が深刻かもしれませんが)。現在、約20%のシェアを占める自然エネルギーにしても、太陽や風力はその出力が自然に左右されるため安定性が欠けます。大きく思想を後退させ、カーボンニュートラルを無視して石炭火力に頼るとして、現在でも国民1人当たり年間約1tもの石炭を輸入をしている状況下、まだ道内の石狩炭田だけでも数十億トンの石炭埋蔵量があるにしても、働き手が不足する労働供給制約社会において、地下1000m以上もの酷所から現行の労働基準法で採炭することができるのかどうか?これまた非常に懐疑的であるのも事実です。

これからDX等も更に進み、ますますICT産業が伸びていけば、データセンターや生成IA等を含め、より多くの電力が必要とされていきます。

その時にゼロカーボンの推進が不可欠とされる環境下、日本は原発がなくてクリアできるのか?

だとしたら、そこで発生する核のゴミはどうするべきなのか?

いくら考えても明確な答えは出ませんが、現代社会はパンドラの箱を目一杯開けてしまっている状況なのかもしれません。

ちなみに、、寿都町や神恵内村の文献調査手続きがニュースになった当時、現地の方の「人口減少も酷いし、今後も地域を残すために仕事と交付金が欲しい」的なインタビューを見た記憶がありますが、この思考はあまりにも「イマダケカネダケジブンダケ」という印象を受けました。

もちろんそんな思考ではなく、「もう先送りすべきでない課題を、この世代で解決すべき」という思考は必要だと思います。

だからこそ、候補地選定には日本全体を俯瞰した視点と十二分な配慮が必要なのだろうと思うのです。

なお、北海道には「(前略)私たちは、健康で文化的な生活を営むため、現在と将来の世代が共有する限りある環境を、将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では、特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する。」という《北海道における特定放射性廃棄物に関する条例(平成12年10月24日公布)》という条例が存在しており、現状ではいくら寿都町や神恵内村が適地とされたとしても、この条例が優先されると思われます。

しかし、もし道内で「適地」とされる場所が出てきた場合、私たちはこの条例の改正を含め、どういう判断をしたら良いのか、、やはり考え続けていかなくてはならないと思っています。

さて、皆さんはどう考えるでしょうか・・・

【参考】

○地層処分についてはこちらをどうぞ

https://www.numo.or.jp/chisoushobun/ichikarashiritai/

○産経ニュースの企画広告

https://www.sankei.com/special/numo2016/article-1.html

○ガリレオchもどうぞ!

〈令和7年1月15日投稿〉

最近、岩見沢駅周辺で海外からの観光客を目にするようになりました。

先日から、駅周辺で比較的若いグループの方が、外国語でお話しながら雪の写真を撮るシーンを良く見るようになり、今日は、私が気づいただけで3グループも・・・

推察するに札幌に観光に来たものの、本格的な雪が見たくて、特急で僅か25分の豪雪地「岩見沢」へ来ていると思われます。

世間ではオーバーツーリズムの弊害がニュースになっていますが、それは地域限定的な傾向が強く、この岩見沢ではイベント時以外の観光入込数は散々たるもの。

それがSNS等で個々が情報を得られる時代となったことで、ネガティブな要素が多いはずの大雪のニュースに価値転換が起こり、海外の方が訪れるようになってきたということなのでしょう。

こうなると「雪はね体験」でも「駅周辺スノーシューツアー」でも、「お味噌汁バー」でも何でも、市民がその気になれば多少なりとも雪がお金に変換できるチャンスが到来してきたということなのでしょう。

今後は「やる気のある市民サイド」と「的を射た行政支援」とがタッグを組めれば面白いことになりそうな予感がします。

一方で、大雪の影響で残念な痛ましい事故も発生してしまいましたことに対し、心よりお悔やみ申し上げます。

また、市内の除排雪作業も順調に進んでいますが、昨日の臨時議会で除排雪に関する補正予算も可決されました。

| 〈当初予算〉 | 1,488,500千円 | 【除排雪事業】 |

| 〈災害応急〉 | 50,000千円 | 【災害等応急対策事業】 |

| 〈今回補正〉 | 200,000千円 | 【除排雪事業】 |

| 合 計 | 1,738,500千円 |

上記表のように、今シーズンの除排雪費は17億円を超える状況となりました。

もちろん、今後も良きせぬ大雪となった場合はさらなる増額も必要になってくる可能性があります。

まだまだ雪はマイナスの要素が大きいですが、厄介者の雪が多少なりとも外貨を稼げるツールに転嫁できる日は近いのかもしれません。

〈令和7年1月5日投稿〉

連日の降雪で市民の皆様も疲労困憊のところと思います。まさに私自身、やっぱり連日の除雪でヘロヘロです。道路幅員も狭くなり、比較的大きな道路でもすれ違いに「譲り合い」が必要になるなど、これまた厳しい状況になっています。

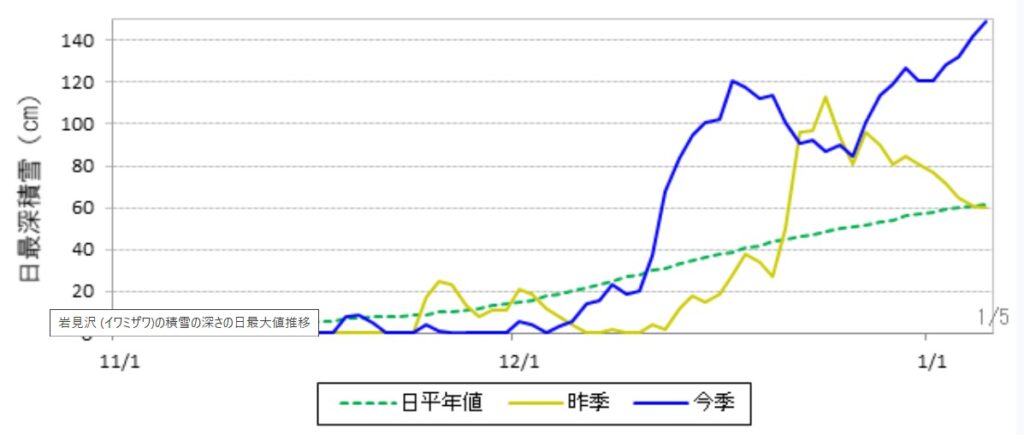

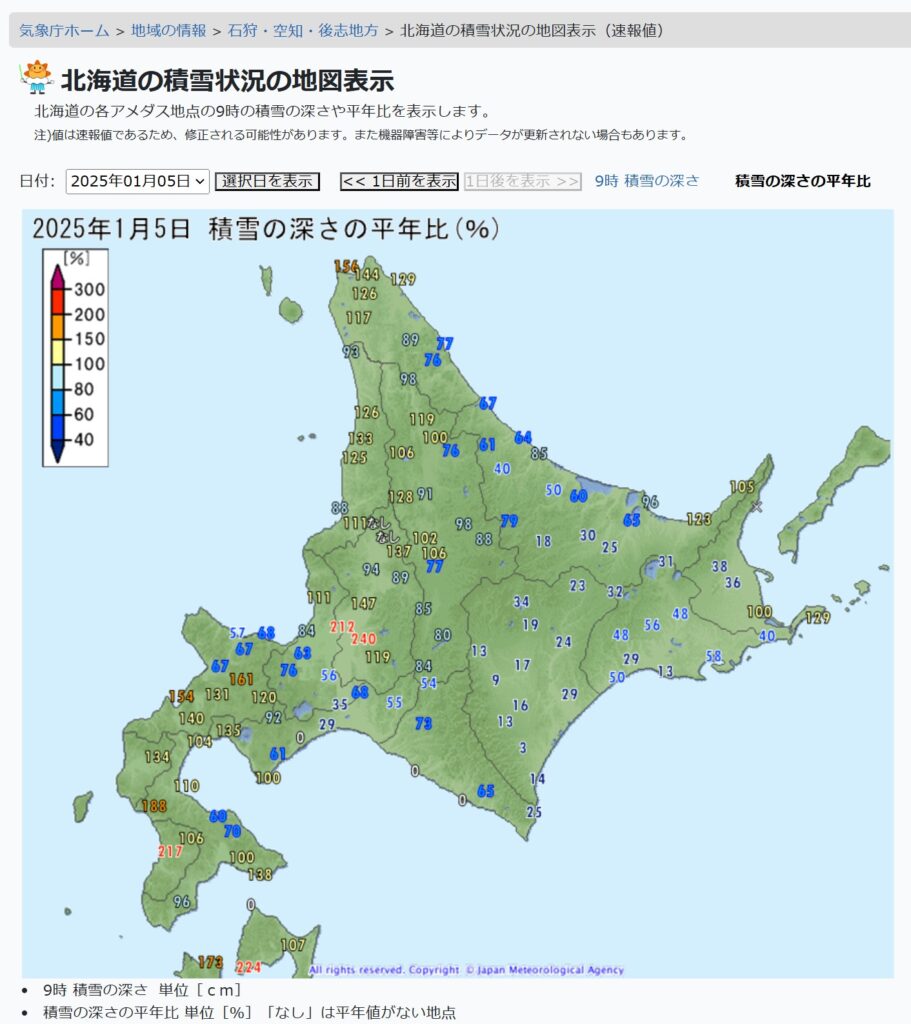

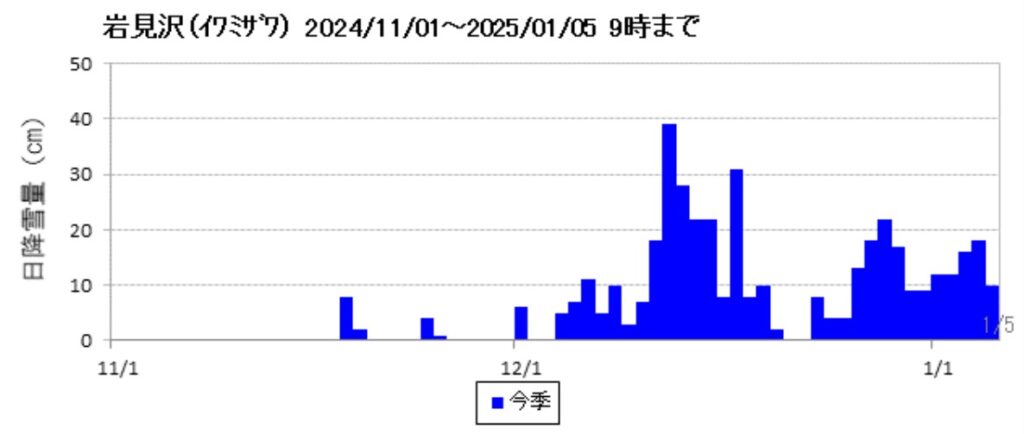

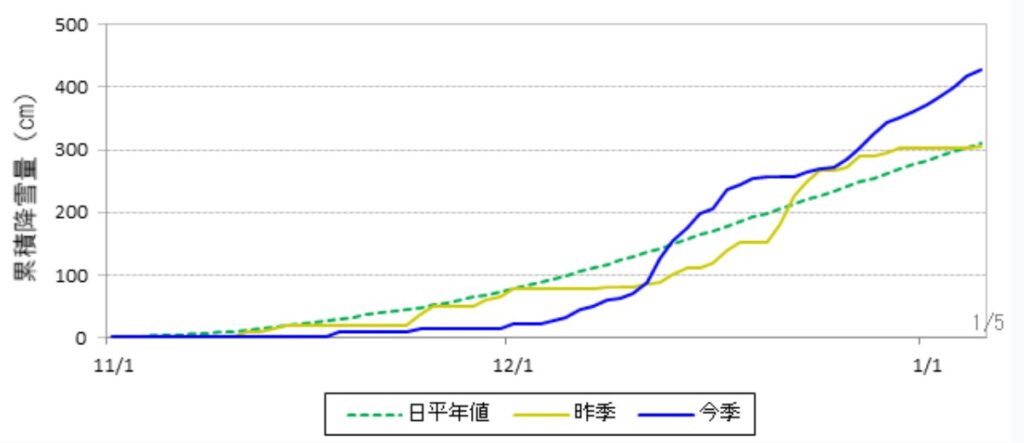

さて、この雪の状況がどれぐらいかと気になって気象庁のサイトを確認してみました。(下に提示しているグラフ等はこの気象庁のサイトのものですが、データが更新されると変動しますので、本日時点のスクリーンショットで引用しています)

なんと、今朝7時~9時間の積雪深さは149cm!

例年と比較すると・・・

青が今季、黄色線が昨季です。

昨季は年末の大雪で一気に積雪深が増えましたが、そこからは落ち着いた記憶があります。今季は12月中旬から増え続け、年末にかけて一旦下がったものの、ここ連日の降雪で一気に149cmまで来たところです(これを投稿している16時過ぎには、気温が上がっていることもあり139cmまで下がっています)

ちなみに下図のとおり、今朝9時の段階での平年との比較では、なんと240%となっています。

ただ1月6日(月)の天気予報は+4℃という暖気になりますので、雪が締まって積雪量はぐっと減ることが予想されます。ただ、これだけ降った後の暖気は、道路状況の悪化はもちろんのこと、屋根からの落雪や、荷重に耐えられなくなった物置等の倒壊など、新たな心配が募ります。

恐らく6日(月)から仕事初めの方も多いと思いますが、くれぐれも時間に余裕を持ち「いつも通りにはいかない」ことを前提に移動されることをおすすめします。

さて、積雪状況がかなり多いことがわかったので、次に降雪の状況がどうかというと・・・

(↑)12月に入ってから、ほんの少しの休憩を挟んで、ずっと降り続けている様子がわかります。

(↑)平年の岩見沢市の累積降雪量は7mが基準となりますが、今季は1月5日時点ですでに4mを超えている状況となっています。

この先は少し落ち着いてくれると良いのですが、昨今の極端化する気象状況を考えると油断はできません。

参考までに、近年で累積降雪量が多かったのは2012年の1040cmで、この年は同じく積雪深さも208cm(2月12日)という記録があり、北海道知事からの要請を受け自衛隊の出動もありました。まだ記憶に新しい2021年は、シーズン降雪量946cmを記録し、積雪量が2012年に迫る205cm(2月25日)となりました。

これらの年はともに除排雪費が幾度か補正計上されて20億円を超える状況となっています。当然、これだけ厳しい状況になると、今季においても補正予算が組まれていくこととなります。

さて、今年は記録的な状況にならず、これからは落ち着いていくことを祈るばかりです。

流石にこのような降り方をされると、まだ現役世代である私でも体力的に厳しいものがあります。今日も、今季2度目となる屋根の雪下ろしをしましたが、他にも事務所のガレージ等は手つかずの状況で、心なし気持ちも荒んでくるような気がします。それでも隣近所の方々と、時に協力しあいながら除雪をしたり、岩見沢の冬の風物詩とも言うべき「思いやり」や「助け合い」の情景があるのは幸せなことだと感じています。

ただ、連日の降雪は心身ともにジワジワと効いてくるので、もし遠方で岩見沢に実家がある方などは、ぜひお電話などで「大丈夫?」と一声かけていただくか、お近くの方はご実家の除雪のお手伝いなども気遣っていただければ助かるかと存じます。

そのような中において、年末年始も関係なく除排雪に従事される方々の苦労はいかばかりかと心配になるわけですが、下の動画は12月30日に道路幅員が狭まり、車両がすれ違えなくなってしまっている状況を改善するために、カット排雪を行っている様子です。

ダンプトラックで運搬排雪するのは、バス路線や排雪経路が最優先されますが、このような狭い道路においても、極力スピーディーに道路環境が改善されるように、多くの方々が作業に従事してくれています。本当にありがたいことです。

流石にここまで連続して雪が降ると、せっかく排雪した後からどんどん幅員が狭まってしまう状況ゆえ、現在の交通障害も暫し我慢が必要になってきます。岩見沢市の優れた除排雪体制であれば、数日の我慢でかなり状況が改善されると思いますので、どうかそれまでは「譲り合い」「助け合い」「労い合い」の気持ちでお願いできれば幸いです。

これ以上の体制を構築できない理由としては、

〈下記リンク:間口置き雪など様々な疑問について から抜粋〉

現時点で岩見沢市内に雪が降り、夜中に一斉に市道の除雪作業が行われるとすると、前述のとおり車道除雪延長963km、歩道除雪延長142kmの膨大な作業を朝7時までに完了するために、タイヤショベルが約170台、歩道除雪用車両で更に22台と約200台ほどの重機が一斉に出動していることを想像してみたいと思います。そこに助手が同乗する必要なケースも含めると約230人(排雪は除く)が深夜に重機に乗ってくれているということを考えると、改めて岩見沢の除雪体制の尊さを感じます。(ちなみに、この数字はあくまで市道除雪のみなので、市道排雪、国道、道道、民間駐車場や間口処理業者等々を入れるとどれほどの台数になるのか見当もつきません)[抜粋終わり]

と、人口7.4万人ほどの自治体で、これほどの体制で除雪を実施していることの凄さを想像してみていただけると幸いです。

例年であれば2月末になれば少し春めいてきます。それを考えるとあと2ヶ月間、なんとか「助け合い」「思いやり」の気持ちを保ちつつ、岩見沢市の暮らしを明るく過ごしていきたいものです。

■岩見沢市の冬のくらしガイドブックもご覧ください

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/shiseijoho/seisaku_keikaku/toshi_keikaku/1/1/6906.html

【以下参考情報】

■あらためて、私が以前まとめた投稿がありますので、除排雪に関して疑問点等ありましたらご確認いただければ幸いです。

◯間口置雪など様々な疑問について

https://hiranoyoshifumi.jp/2024/02/23/15853

◯大雪による自衛隊の災害派遣は?

https://hiranoyoshifumi.jp/2021/03/02/13622

◯除雪体制に関する苦情について

https://hiranoyoshifumi.jp/2014/01/17/2413

◯道路幅と除排雪の関係考察

https://hiranoyoshifumi.jp/2013/12/26/2359

◎他、上記リンクを含め、除排雪に関する投稿はこちらにまとめてあります

https://hiranoyoshifumi.jp/2016/02/02/7094

〈令和7年1月4日投稿〉

新年あけましておめでとうございます

旧年中は大変お世話になりましたこと、心から感謝申し上げます

本年は本日より仕事はじめとしました。

令和7年といえば西暦2025年です。

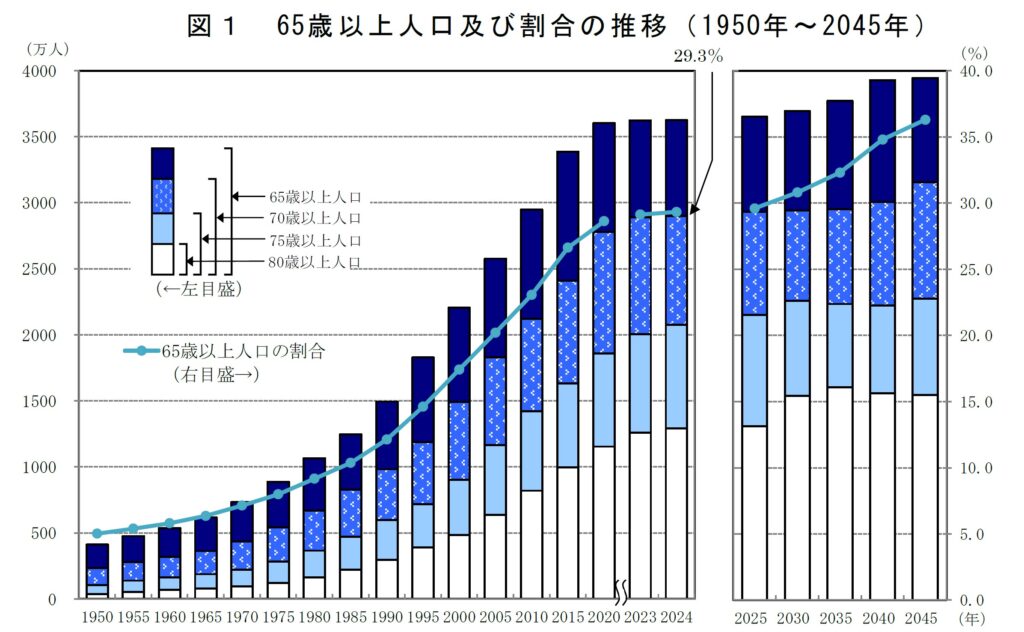

2025年といえば、随分と前から2025年問題と称して様々な懸念が言われてきました。その最大の要素は1947年から1949年に生まれた団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となる節目であり、日本国民の5.7人に1人が後期高齢者となります。

ちなみに高齢者と言われる65歳以上は3.4人に1人という、これまた大変な数値になってしまいます。

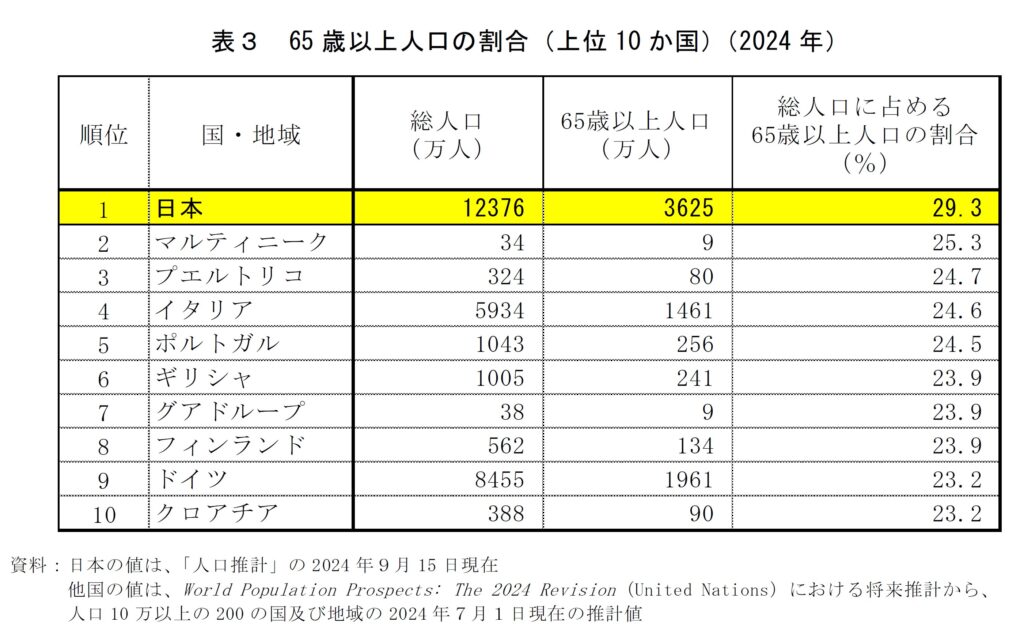

現在の日本は、下表のように世界最高の高齢化率です。

《*ここまでのデータ(出典1)》

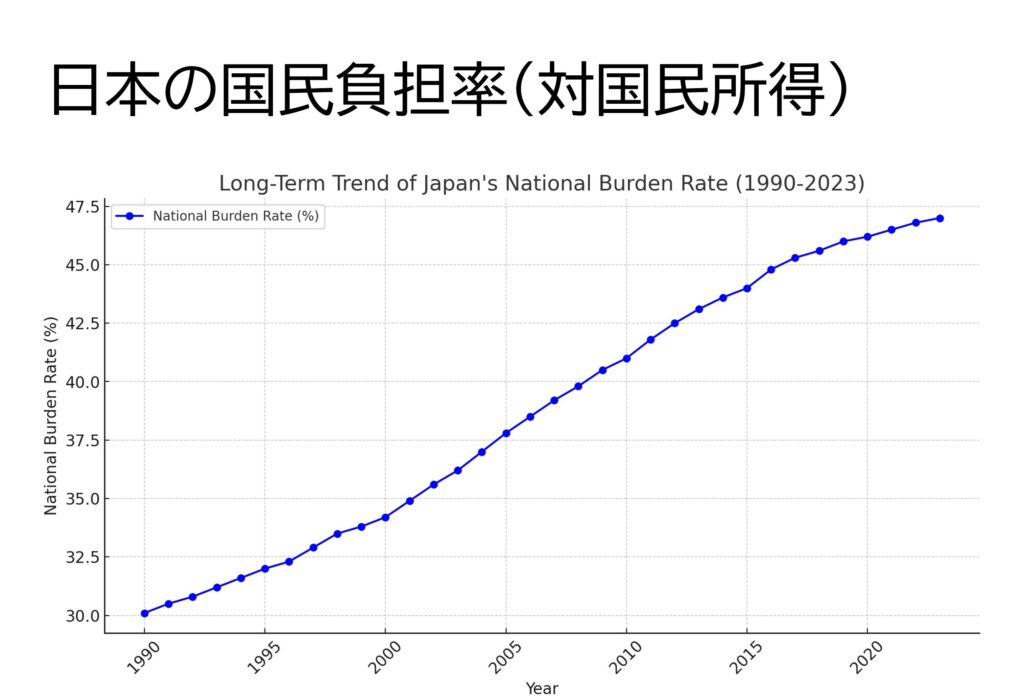

当然高齢化率が上がると、現役世代に負担が偏る傾向が強くなります。すでに現在の国民所得に対する「国民負担率」の推移は大変なことになっています。

*これは財務省の公表データ(出典2)をchatGPTでグラフにしたものです。

1990年には所得に対して約3割の社会保障費負担だったのが、現在では5割弱まで増えている(財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は更に増加)。

普通に考えれば人口構成が変化しない限り状況が好転することはなく、次は追い打ち的に2040年問題という私たち世代の「団塊ジュニア世代」が65歳を迎え、一段と社会課題が表面化してくることになります。そしてこれらは突如現れるのはではなく、まるで茹でカエルの如く、少しずつジワジワと日本国内の財政状況に影響を与え、どこかで加速度を高めながら私たちの生活を苦しめていくことになります。

2025年はまさにこれらの現象を顕著に感じ始める年になるのではないかと思っています。

ただ、絶対的に配慮をしなければならないのは、世代間対立が生じることのないようにしていかなくてはなりません。今後は高齢者向けビジネスが増加する一方で、若年層のニーズに合致する分野(教育、エンターテインメント等々)への投資が減少することも考えられます。また、労働供給制約社会の中で、もしかしたら若年層が”あまりやりたくない仕事”を仕方なく担わなくてはならないこと等々が起きるかもしれません。さらには税負担や社会保障費の増加が避けられない状況下、可処分所得の減少は、若年層において既存概念的な幸福(結婚や子育て、マイホーム等々)に多きな影響を及ぼす恐れがあります。

今後は何せ若年層には厳しい時代であることが容易に想像することができます。私たち高齢者予備軍、並びに高齢者の方々は、ぜひこういう視点を失わないようにしていかなくてはならないと思うのです。

またグローバルな視点で考えると、今後は日本国民の減少と移民増加による課題や、産業等が国際競争力を失う中でさらなる円安が進めば、燃料から肥料、種子まであらゆることを海外に依存する日本において、食料自給率の改善が叶うのか?また、各種物価高騰に国民が耐えられるのか?エネルギー安全保障は確保できるのか・・・?

様々な懸念が募ります。

ピンチはチャンスと言うけれど、さて、どこまで私たちは好機を見つけることができるのか。

いずれによせ防御をしていかなくてはなりません。今後の行政運営も「今までどうり」では立ち行かなくなると思われ、今後訪れるネガティブな要素をしっかりと見つめ、それを加味しながら行政運営をしていかなくてはならないと思っています。

その思いの一端は、昨年末の12月議会一般質問に入れ込んでみました。ぜひ近日中に、この部分を動画にして紹介できたらと思っています。

何せ私たちの社会は難しい時代へと急激に変化中です。

2025年問題をはじめ、これまではあまり意識しなかったことが色々と影響を及ぼす場面が増えてくると思います。これらはやはり他責思考では好転せず、社会環境の変化を敏感に感じながら、一人ひとりが自分達のフィールドにおいて新たな一手を打っていかなくてはならないと考えています。

年初の投稿にはちょっと重たいお話ですが、現実問題として私自身、覚悟を高めていきたいと思います。

■(出典1)総務省「統計からみた我が国の高齢者」(R6年9月15日報道資料)

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf

■(出典2)国民負担率データ出典:財務省「令和6年度の国民負担率を公表します」

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/20240209.html?utm_source=chatgpt.com

〈令和6年12月25日投稿〉

2025年1月5日まで岩見沢市郷土科学館の1階ロビー(無料部分)にて、北炭本社岩見沢移転120年記念パネル展を開催中です。

これは2024年の夏に「そらち炭鉱の記憶マネジメントセンターの石蔵展」として作成したものです。

A1用紙14枚の力作ですが、内容としては岩見沢が鉄道のまちとして発展するきっかけとなった、明治元年の石炭発見から、鉄道の敷設、北炭の本社移転から転出にまつわる明治40年ごろまでの岩見沢の動きを紹介しています。

様々な思惑と矜持を感じることができる展示になっていると思います。じっくりと読むには30分はほしいところかもしれません。ちなみに私が初めて製作したパネル展示でもあります。

本展示は2025年1月5日(日)までの開催です。

興味ありましたら、ぜひ御覧ください。

■そらち炭鉱の記憶マネジメントセンターブログ記事

パネル展について

https://yamasoratan.blog.fc2.com/blog-entry-3489.html

〈令和6年12月16日投稿〉

12月1日(日)に表題のとおり記念フォーラムがありました。

これは炭鉄港が2019年に日本遺産認定を受けてから丸5年を迎えるにあたり、今後訪れる継続審査(日本遺産の認定継続にふさわしいかどうかを再度審査される)に向けた機運向上を視野に、各地のプレイヤーのみならず、首長、道市町議会議員、行政関係者、炭鉄港ファンなど大勢の参加者に恵まれ盛大に開催されました。

また講演の和田哲さんを始め、各地からの登壇者も多いバラエティーに富んだ構成で、日本遺産認定から5年を経過しようとする現状と今後の展望について、様々に思考できる場になったと感じています。

炭鉄港はまだまだやることだらけ!これまでの5年間は基礎固めをしてきた時期であり、これからが本番だと考えています。

本フォーラムでは、私が拙い基調講演を担わせていただきましたが、改めて様々な気づきとエネルギーをいただきました。そして前日から今回のコーディネータ役を担っていただく丁野先生と各所に同行させていただき、本当に多くの学びをいただきました。心から感謝申し上げます。

炭鉄港には吉岡前理事長が構築してくれた様々なベースがあるがゆえ、此処から先はみんなで力を合わせ、どんどん前に進んでいけるような気がしています。

炭鉄港は今後の私たちの地域が持続可能な地域であるために、重要な要素を多く含んでいます。まずは日本遺産の継続を勝ち取ることはもちろんのこと、2025年は大きなステップの年に出来たらと考えています。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

〈令和6年12月5日投稿〉

12月2日(月)から開会している定例会において、一般質問を行います。

私の登壇予定は12月9日(月)13時から開会する議会の4番目となる予定です。時間は恐らく15時前後になるのかな?と予想しています。

他の議員の通告内容はこちらからどうぞ

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/iwamizawashigikai/1/12623.html

今回の私の質問通告は以下のようにしました。

大きく1項目で「人口減少社会への対応」を軸として、3つの項目8件の質問で構成しています。

【一般質問通告】

1 人口減少社会への対応について

(1) 各種計画の基軸となる「地域の未来予測」を示す意義について

① 各種計画の長期的な基軸となる「地域の未来予測」の整理と見える化について

(2) DXの推進について

① スマート・デジタル自治体の推進において重要な、人材の育成や確保について

② シニア世代対象のスマホ教室などの効果と評価について

③ シニア世代のデジタルデバイド克服に向けた今後の取組について

(3) 不良空き家に関する懸念について

① 市内に存在する管理不全な空き家の軒数について

② 相続放棄を含めた相続人不在空き家の軒数について

③ 不良空き家等において所有者と連絡が取れない場合の措置について

④ 相続放棄物件等が周辺に影響を及ぼす場合の市の対応について

となり、以下に読み原稿を記載します。

1,人口減少社会への対応について

続きを読む〈令和6年11月26日投稿〉

12月1日の炭鉄港フォーラムの講演内容を精査しつつ、12月議会の一般質問の準備も平行して行っています。

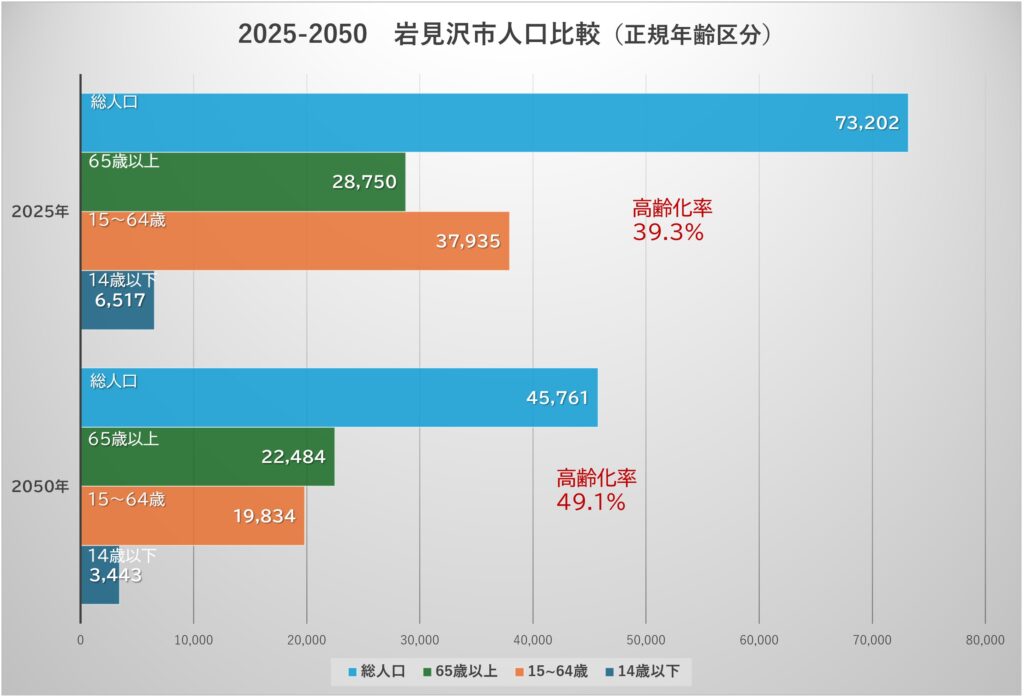

その中で、長期的視野を持った行政経営の視点で色々と思考していて、改めて2025年と2050年の人口や年齢構造の違いを理解するためにグラフにしてみましたので情報共有します。

ちなみに、1年後の2025年の岩見沢市の人口推計は73,202人(国立社会保障 人口問題研究所推計値)であり、岩見沢市の人口は今年の10月末で74,439人なので、ここ数年の例にもれず1年当たり1,250人ぐらい減少することを考慮すると、見事に人口問題研究所の推計値と合ってくるわけです。(この推計値は令和5年度に改定されたものなので、この短期間に大幅にズレることはない前提ですが、残念ながら岩見沢市が令和2年に改定した人口ビジョンとは大きな乖離が生じてしまいました。)

改めて2025年の社人権推計人口が適正であり、何事もなければその後の推計も大きくは変化しないと仮定して2050年推計を比較すると、、、

■今からたった26年後の2050年は

総人口で37.5%減少(7.3万人⇒4.5万人)

14歳以下人口で47.2%減少(6.5千人⇒3.4千人)

15~64歳人口で47.7%減少(3.8万人⇒2.0万人)

65歳以上で21.8%減少(2.9万人⇒2.2万人)

高齢化率(総人口と65歳以上の割合)は39.3%から49.1%と約10%ほど高くなってしまいます。

そしてかなり深刻な減少を見せるのが、20~39歳の若年女性という状況になるため、岩見沢市は、先日別途投稿した消滅可能性都市に分類されてしまうこととなります。

当然、そうならないように種々努力をすることとなりますが、今後の日本全体の人口構造を鑑みるに岩見沢市の人口減少そのものを止めることは不可能に近いため、当然、財政はますます深刻な状況になるでしょうし、お金と人が不足することで行政サービスの維持も困難化してきます。よって、今後はいかに的確に縮む努力をするか、また、広域による行政サービス連携等の効率化や、外貨を稼ぐ体制づくりが必須です。また、市民側もここまで肥大化してしまった行政サービスに依存度を増すことなく、自助・共助の体制を整えていけるかが大切になってくると感じています。

ちなみに2045年といえば、私も後期高齢者となる75歳になる年です。まさにすぐそこの未来です。。

その頃に市民みんなで夢と希望を持って日々を過ごしていけるよう、やはり現在からの選択の積み重ねが重要だと思っています。

今以上に「イマダケカネダケジブンダケ」の思考ではなく、我々自身も長期にわたって幸福でいられるように、そして将来世代へも幸福の器としての持続可能な岩見沢をバトンタッチしていけるように熟考し選択していかなくてはなりません。

話は変わって・・

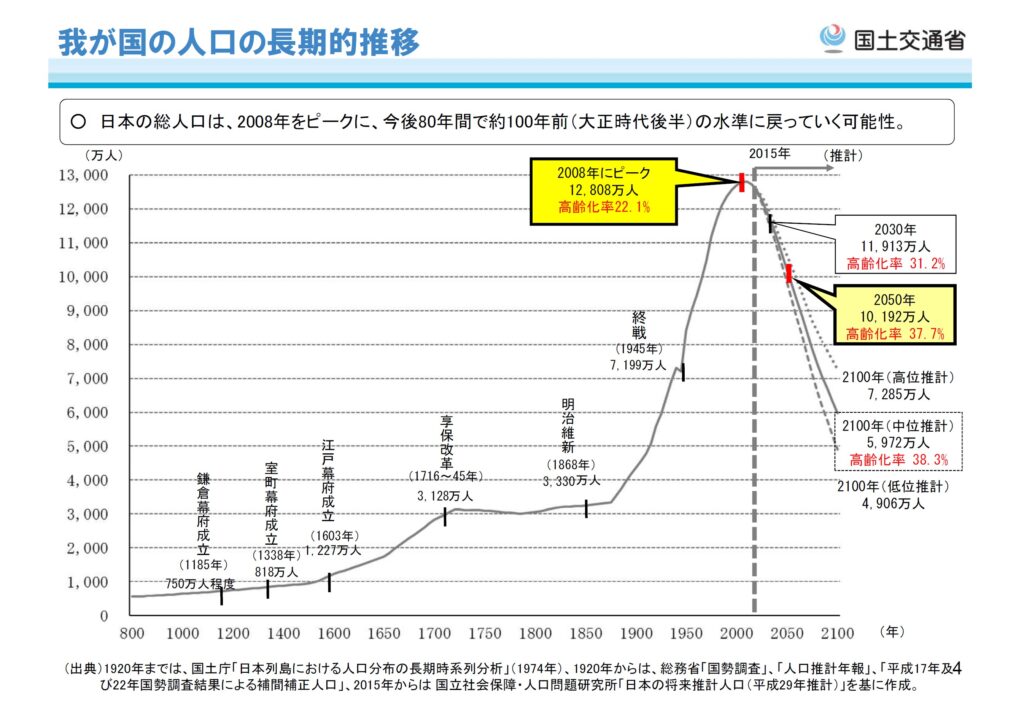

グラフ出展:国土交通省「国土形成計画(全国計画)関連データ集」より

これは良く学校の授業などでもお話する日本の人口長期推移です。

西暦2100年の話をすると、遠い未来の様な気がしますが、小学生の子どもたちに話すときは、恐らく殆どの子が生きている時代なのだろうとも思います。そんなすぐ先の未来において、日本の人口はこのまま出生率が上がらなければ低位推計となり、明治維新以降、日本の産業革命が本格的になったころの人口に戻ってしまうこととなります。

ますますグローバル化する社会の中で、果たして日本はどのようになってしまうのでしょうか・・・。

(ちなみにもう少し古いデータだと2100年時点での低位推計が3,795万人でほぼ江戸時代の人口に戻る推計でしたが、令和5年7月の閣議決定資料では上の図のように低位推計でも4,906万人になっていることに今日気づきました)