〈平成30年11月6日投稿〉

画像フォルダに10月初旬から様々に溜まってしまっているので、まとめて備忘録として”主なものだけ”まとめて投稿しておきたいと思います。

■10月7日(日)

北新町会敬老会にお招きをいただきました。

大勢の参加の下、盛大に開催されたことにお喜び申し上げます。この件はこちらに投稿しておりました。

〈平成30年11月6日投稿〉

北海道自治立志塾に参加するため、岩見沢市企業会計決算委員会が終了後、そのまま江別へ。

この自治立志塾は議員としての資質を高めることを目的に、超党派議員が集まり、切磋琢磨する場です。今回は統一地方選も近いということで、公職選挙法を学び、なおかつ議員の情報発信について講義&意見交換。

通常は白石で開催することが多いのですが、今回は情報発信について江別在住の堀議員提案のデザイナーさんのお話を聞くために江別で開催した次第です。

私自身、色々と痛いところをつかれつつ・・・

議員としての情報発信の難しさを痛感中です。

でも当たり障りない情報でやっているフリはしたくない。見て読んで共感していただける情報とするにはどうしたらよいか。間もなく新しいリーフレットも作成したいと考えていますんので、じっくりと考えてみたいと思っています。

〈平成30年11月6日投稿〉

10月21日(日)にかねてから準備を重ねてきた「岩見沢市民憲章制定50周年記念式典」が挙行されました。

岩見沢市の市民憲章は昭和43年5月5日に、市の木(こぶし)、花(バラ)、鳥(ハト)と共に制定されたものです。

それから半世紀を経て、この度、記念式典が開催されたものです。

〈平成30年11月6日投稿〉

11月21日(水)18時より、岩見沢市議会広報広聴事業「市民との意見交換会」が開催されます。

本年度は5月に引き続き二度目の開催で、今回の会場は「生涯学習センターいわなび」「北村環境改善センター」「栗沢文化センター」「幌向総合コミュニティセンターほっとかん」の4会場となりました。

運営は岩見沢市議会広報広聴委員会ですが、意見交換会へは全議員が参加し、各会場に分かれて行われます。

ちなみに私は幌向の担当になった模様です。

意見交換会の内容は、冒頭の話題提供として3常任委員会所管の事業紹介を経て、市政全般に向けて自由な意見交換となります。ぜひ、お時間ありましたら、お近くの会場に足を運んでいただければ幸いです。

〈平成30年11月6日投稿〉

ずっと更新することができず、色々な話題が溜まっていますが、隙きを見ては投稿していきたいと思います。よって、ここしばらくは日程的に少し遡る投稿が増えるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

10月14日、ふと予期せぬスケジュール変更が発生して時間ができたので、NPO炭鉱の記憶推進事業団が主催する「ぷらぷらまち歩き2018in夕張」に参加してきました。吉岡理事長のガイドで夕張市石炭博物館周辺を散策する企画で、現在、ただの山の斜面に見えるエリア一体に炭鉱住宅があった様子などを思い浮かべながら、とても有意義な時間になりました。

それはさておき、その夕張に向かう途中、以前から行ってみたいと思っていた「ジン鍋アートミュージアム/ジン鍋博物館/ジンギスカン鍋博物館」へ立ち寄ってみました。

〈平成30年11月1日投稿〉

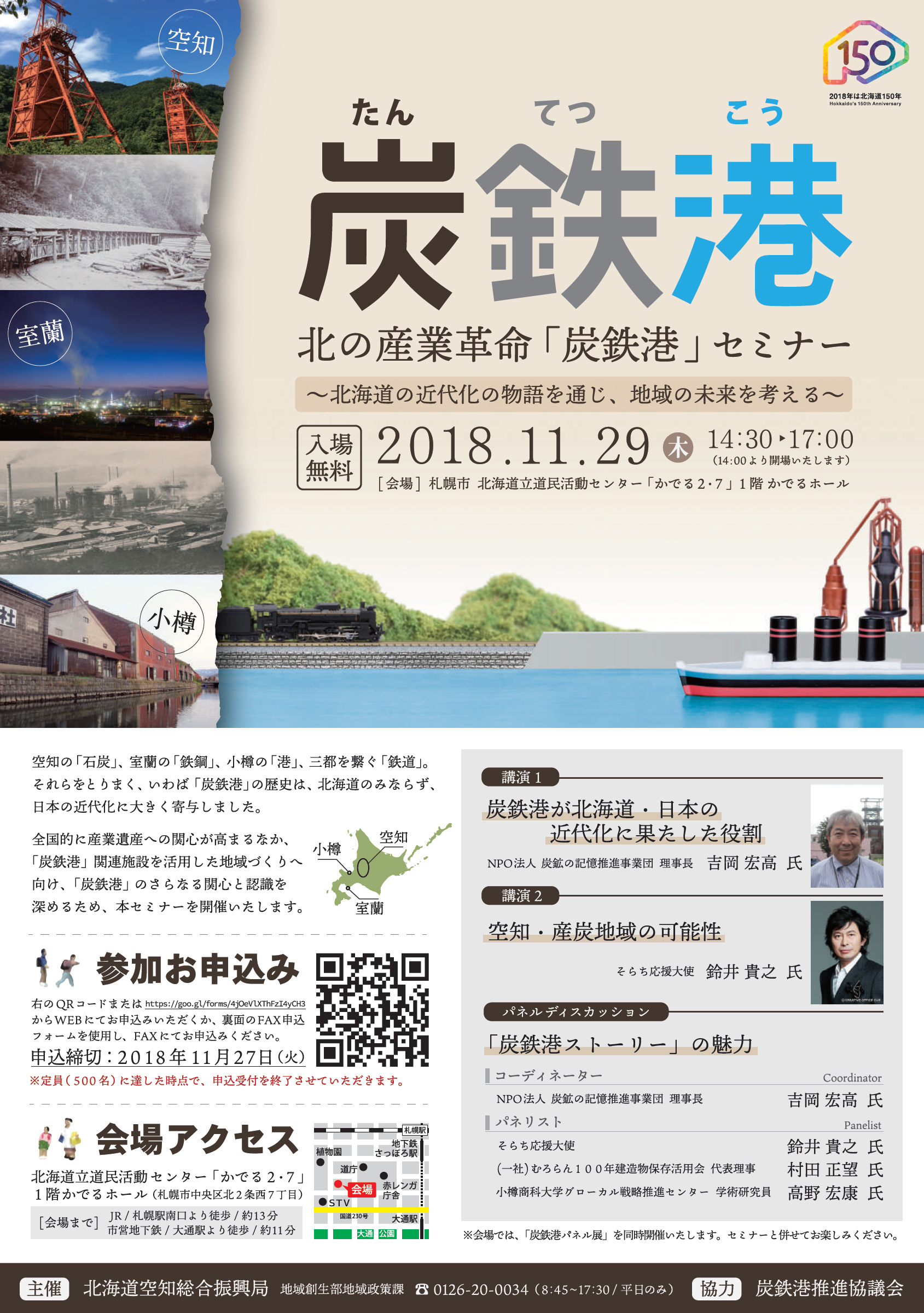

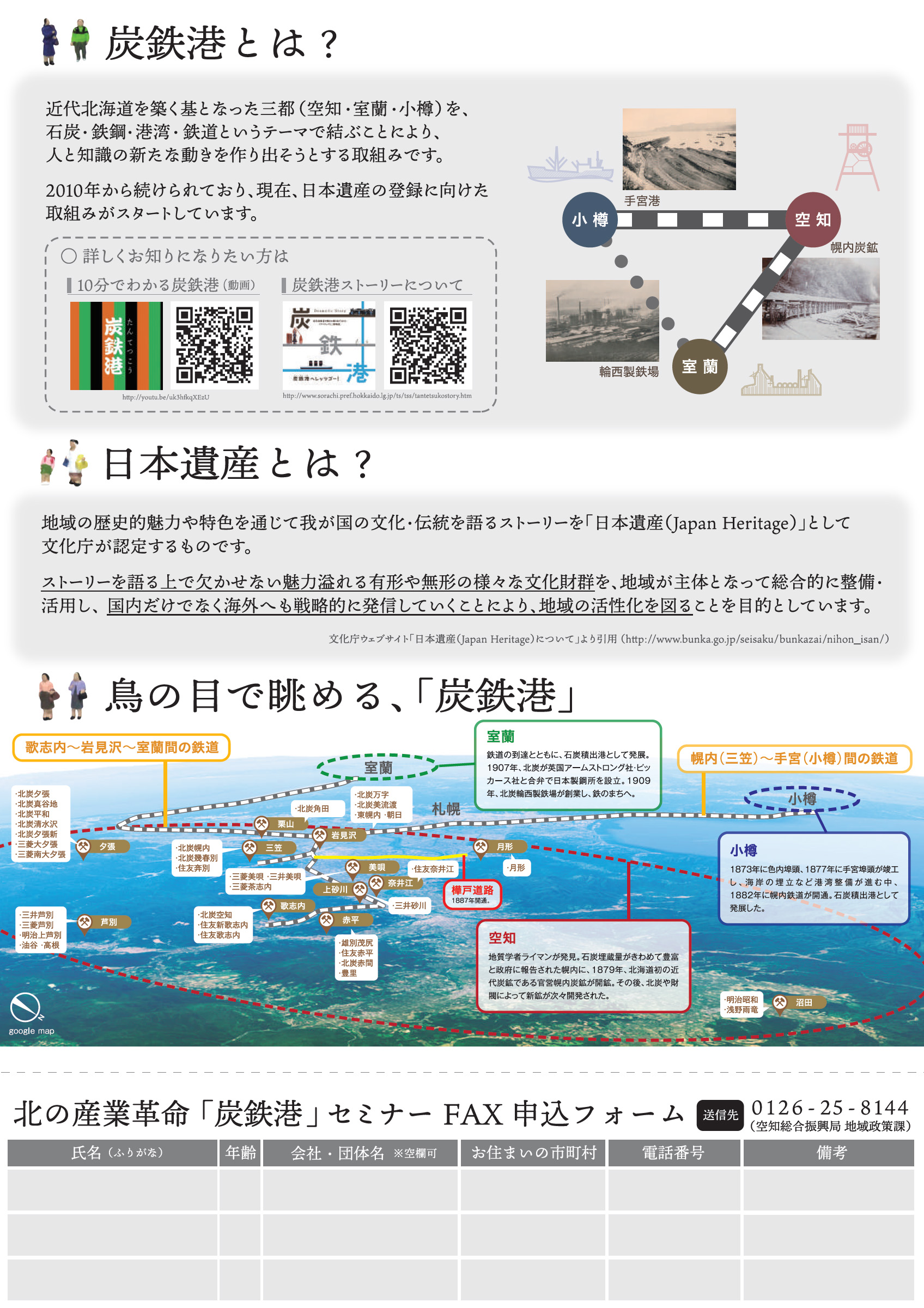

この度、北海道空知総合振興局主催の炭鉄港セミナーが札幌で開催されますのでご案内させていただきます。

詳細は以下の画像をご確認いただきたく思いますが、いよいよ日本遺産登録に向け機運が高まりつつあるところかと思います。

ピーク時には人口90万人を数え、現在は30万人を割り込んでしまった空知において、復活に向けた大きな武器となりうるものでもあります。

セミナーは平日の昼間という難しい時間帯ではありますが、ぜひ、お時間のご都合がつく方は参加してみてはいかがでしょうか!

お申込みは下記リンクよりweb上からも可能です。

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tantetsukokanrenjoho.htm#tantetsukoseminar

〈平成30年10月31日投稿〉

本日、平成30年第2回臨時会が開催され、平成29年度の各決算の認定についてと、台風21号及び北海道胆振東部地震に係る被害復旧軽費に伴う補正予算が審議されました。

この度、市事業費としての被害額は約451,619,000円であり、内、既存予算や予備費で対応するのが約1億2200万円。今回新たに補正予算で計上したのが3億2940万円と報告がありました。

詳細につきましては上の表の通りとなります。

財源は以下の通りです。

◇地方交付税4200万円

◇北海道補助1億5000万円

◇財産収入(備荒資金)1860万円

◇起債(市債)1億1880万円

〈計 3億2940万円〉

本日の臨時議会はそれぞれ関連する常任委員会に付託されて審議され、本会議において可決されましたことをご報告いたします。

〈平成30年10月26日投稿〉

いよいよ「ぷらぷらまち歩き2018」が岩見沢で開催です!

10月27日(土)は朝吹家の家紋である「卍」から命名された万字炭鉱で有名な岩見沢栗沢町にある万字地区をジンギスカン鍋博物館館長の溝口氏がガイド。なんと万念寺様の協力の下、お菊人形も見ることが出来る様です。

翌28日(日)は私、平野が岩見沢駅周辺で見られる「炭鉄港」と岩見沢まちなか歴史散策的な内容でガイドを行います。

炭鉄港は岩見沢が発展する大きな要素となった石炭輸送のための鉄道。現存するレールセンターから「北炭」のお話などを中心にさせて頂く予定です。

街中散策は古地図を下に市街地の移り変わりを感じつつ、北海道内で最も古い私立病院である牧病院様にご協力をいただき、岩見沢開拓期から現在までの関わり等々をご紹介させていただく予定となっています。

今年最後のぷらぷらまち歩きとなっておりますので、ぜひ温かい格好をしてお気軽にご参加ください。詳細はリンク先を御覧ください。

集合場所等はこちらのリンク先を御覧ください。

http://soratan.sakura.ne.jp/3city/purapura2018/

ちなみに過去に私がガイドをさせていただいた「ぷらぷら」の様子はこちらでご紹介しています。

◇2015年(岩見沢駅→元町周辺)

https://hiranoyoshifumi.jp/2015/11/17/6794

〈平成30年10月10日投稿〉

私は今から13年前の2005年に、(社)岩見沢青年会議所から出向し、(社)日本青年会議所北海道地区協議会に出向したことがあります。

その時の役職が「真の民主主義創造委員会 副委員長」という役割であり、その時に委員長だったのが表題の小澤輝真社長でした。

それからしばらく疎遠だったのですが、2年ほど前に小澤元委員長が難病と戦っていることを耳にしています。

今年はその小澤社長が元受刑者の雇用に関して様々なメディアで話題となり、あらためて身近に感じていたのですが、つい先月本人から連絡があり、余命いくばくかの中で「一人でも多くの人に話を聞いて欲しい」とのこと。であるならば微力ですが講演会を開きましょう!と話がまとまったのが先週の金曜日(10月5日)。

その後、善は急げということで、急遽10月29日(月)18:30より、岩見沢生涯学習センターいわなびにて講演会を開催する運びとなりました。

あらためて本講演会の開催趣旨を記載すると、

映画1リットルの涙と同じ脊髄小脳変性症という難病を持ち、今はもう字も書けず、歩くこともできず、余命3年と言われる小澤社長(43歳)。昭和48年に創業した先々代の意思を引き継ぎ、社長として経営する北洋建設㈱では計500人以上の元受刑者を雇用している。その背景にあるものは何?本人より生の声で語っていただきます。

とし、その小澤社長のプロフィールは

昭和49年生まれ。平成3年父の急逝を受け、家業の北洋建設に入社。26年より現職。受刑者雇用の実績が高く評価され、皇室より「東久邇宮文化褒賞」「東久邇宮記念賞」、法務省より「法務大臣感謝状」、札幌市より「安全で安心なまちづくり表彰」など受賞多数。

となります。

元受刑者を雇用するにあたり、時に迎い入れの準備をして逃げられ、雇っては車を盗まれたことも。また普通に働き始めても9割はやめていってしまう。

たとえ損をしても、裏切られても元受刑者を積極的に受け入れる理由とは?また、毎日渡す弐千円札の意味etc.・・・。その様な背景を伺っていきたいと思っています。

今回主催の講演会世話役は、当時の青年会議所で岩見沢から共に出向していた先輩達3名、その後の同期専務理事1名などの縁で快諾をいただき、私を含め5名で現在準備中です。

本講演会は入場無料です。

ただし、難病の影響により若干言葉が聞き取りにくくなってきていますので、今回はこれまで放映された番組等の協力の下、編集された動画をツールとして活用しながら私と本人の対話形式で実施するイメージで検討中です。

内容は大人から子供まで、どの年齢、どのお立場でも感ずるものがある時間になると思います。是非お気軽にご参加いただければ幸いです。

活動の一旦はこちらの動画等も参考になると思います。

是非ご覧いただき、当日も足を運んでいただきたく存じます。

https://www.dailymotion.com/video/x6kgsch

〈平成30年10月8日投稿〉

昨日上陸予定の台風25号が温帯低気圧に変わり、無事に事なきを得ましたが、地震や台風等にこんなに心配しなければならない状況というのは、本当に大変な変化がおきているのだと感じます。よって「備えあれば憂い無し」を実践すべく、防災にもう一歩踏み込む必要性を感じています。

さて、本日はお隣の北新町会の敬老会にお招きをいただきました。本来であれば7日(日)の開催でしたが、台風情報で万全を期して本日に変更になったもの。

昨日であれば最後まで出席できるようなスケジュールでいたのですが、本日はすでに様々に予定が入ってしまっており、前段のご挨拶をさせていただいた後、会食が始まって間もなく退席しなければならない状況となってしまい大変心苦しく感じております。

その冒頭の挨拶でもチラっと触れさせていただきましたが、厚生労働省の「人生100年時代構想会議」の中間報告書の冒頭に「ある海外の研究を基にすれば、日本では2007年に生まれた子供の半数が107歳より長く生きる」と推定されており(後略)・・]

と記載があります。

まさしく生活環境が進化し医療の高度化等の恩恵の下、人生100年時代が今ここに存在していることを実感します。

それと同時に様々な概念も変化してくるであろうことも感じます。例えば、厚生労働省の健康日本21(総論)を見ると、人生の6段階が示されており、大まかに〈幼年期〉〈少年期〉〈青年期〉〈壮年期〉〈中年期〉〈高年期〉と分けられている様ですが、健康寿命が著しく伸びている現在、この括りも変化してくることが予想されます。

ただ、これら人生の段階は具体的年齢が明記されることはなく、もし示されることがあっても、あくまで「一般的には・・」という注釈がつくことが多く、いかに個人差の大きなものということがわかります。

そのことは、あらためてこれからの人生をどう生きるべきかと気付かされ、私は「好奇心を失わないこと」というのが人生における大事な要素の一つだと感じています。

その好奇心といえば・・