〈令和7年12月30日投稿〉

大掃除からの現実逃避?として、ちょっと思い浮かんだことから、何の脈絡もなく2025年を5つの項目で振り返ってみたいと思います。

議員として、地域活動の担い手として、そして一人の岩見沢市民として感じた一年を少しだけ抽出してみたいと思います。

■「期待」「課題」「危うさ」:岩見沢に突如インバウンドが?

今年の1月に中心市街地で中国人観光客を見かけ、「いよいよ雪がお金に?」という投稿をしたのが1月15日のことでした。

それから連日かなりの観光客が訪れ、岩見沢市にとってのプラスの面とマイナスとなりうる面が見えてきました。そこで「インバウンド勉強会」等々を開催し、後日、議会一般質問から行政主体の組織体「岩見沢市インバウンド連絡会議」が10月に立ち上がりました。

しかしそこからは日中関係の悪化で一気に状況が変化。

現在も中国のSNSの「RED」では連日沢山の情報交換をさせてもらってますが、やはり一国に依存する危険性を認識し、これからは雪を資産として、多様な国から人を呼べるようにしていかなくてはならないと考えています。

このインバウンドに関しては、ジェットコースターのように色々と状況が転換した1年であり、「期待」「課題」「依存の危うさ」を同時に学んだ一年となりました。

*全てではありませんが、流れはこちらにて投稿しています。

■地域活性化の重要コンテンツ:炭鉄港も好調でした

岩見沢を中核とする空知地域、関連地域の活性化に向け、地域の歴史文化を価値に転換する取り組みが〈本邦国策を北海道に観よ!北の産業革命「炭鉄港」〉として日本遺産に認定されています。2025年は初認定後丸5年を経過したことから、再認定にふさわしいかの審査を受ける年でした。この審査はかなり厳しく、認められなければ日本遺産認定剥奪。代わりに他に認定を希望している地域と入れ替えが行われるものです。

お陰様で炭鉄港はこれまでの取り組みが認められ、道内では初となる一発再認定となり、そればかりか、全国で12しかない「重点支援地域」に選定される快挙となりました。

10月には岡山県倉敷市で開催された日本遺産フェスティバルの第3分科会(シリアル型日本遺産)に、パネラーとしてお招きいただき、全国に炭鉄港をPRできたと思います。

また、2025年は座学としての講演依頼も多く、私が実施した分だけでも約30本、現地ガイドも入れるとかなりの数にのぼります。また数だけではなく、お招きいただく組織などもこれまでとは大きく変化し、これまでなかなか得られなかった貴重なご縁をいただいています。

実働としても『炭鉄港3-DAYS Weekender 2025』を初開催し、この岩見沢市においても市や企業様などのご支援をいただきながら、運炭鉄道の拠点として栄えた「鉄道の町 岩見沢」の栄華を振り返る企画などが実現できました。

今年は、様々な人々が取り組んできた積み重ねが、対外的な評価に繋がった一年だったと感じています。来年も楽しみです。

■難しい決断が増える:議会の動き

3月には新病院建設に伴う、予算審査が行われました。

それまで、この規模、この事業費で本当に良いのか?と悩みに悩む巨大プロジェクトであり、この第1回定例会(3月議会)が大きな山場となりました。最終的には、これまでの議論や研究、思考を踏まえ、この予算審査に賛成の立場を取り、今後の展開を応援しつつ、しっかり議員としてチェック機能を果たしていきたいと思っています。

その賛成した理由については、以下でも紹介しています。

【動画】https://youtu.be/IZTIbUrMEsI

【ブログ】https://hiranoyoshifumi.jp/2025/03/25/16535

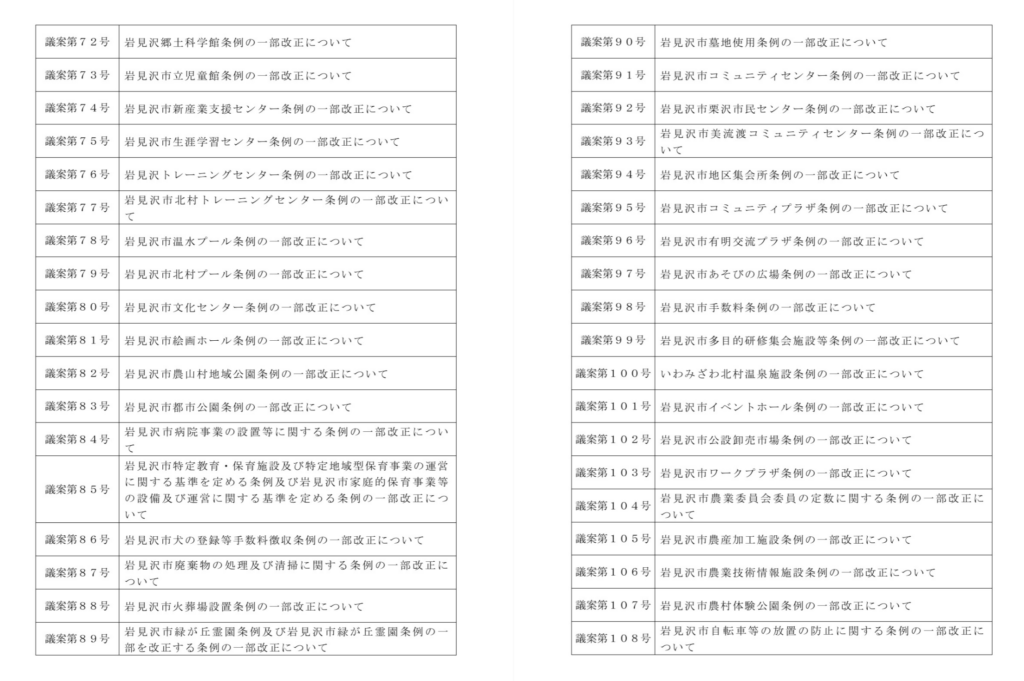

また、先日の第4回定例会(12月議会)において、公共施設等の値上げ:受益者負担の適正化について審査が行われ、私自身も必要なことと判断し、付帯決議を行ったものの原則賛成という立場を取りました。その理由については以下のリンクを御覧ください。(可能であれば、これに関しても動画を投稿できればと目論んでいますが果たして???)

公共サービスは、多くの市民で費用を分かち合う「割り勘」の性質を持っていますので、人口減少はその母数が減ることを意味します。さらに高齢化が進む中で支える立場の側は減り、支えを必要とする側は増えるという現実があり、今後の財政運営は一層厳しくなることが予想されます。

その様な社会変化から目を背けず、最適解がどこにあるかを模索し続けたいと思っています。

また、現在進行中ですが、次回改選に向け議員定数等検討委員会が立ち上がっています。

私は委員長として様々な仕切りと準備を行うわけですが、非常に難しい舵取りになります。これはまだまだ議論が進展していきますので、ぜひ見守っていていただければ幸いです。

今年一年を振り返れば「難しい決断」が必要な年だったと思っています。ただ、それらも過去からの継続の結果であり、来年以降も改めて覚悟を決めて取り組んでいきたいと思っています。

■尻込みすることなく武器に:AIが超絶進化中

議員活動を行う上で、ここ数年のAI恩恵はすごいものがあります。

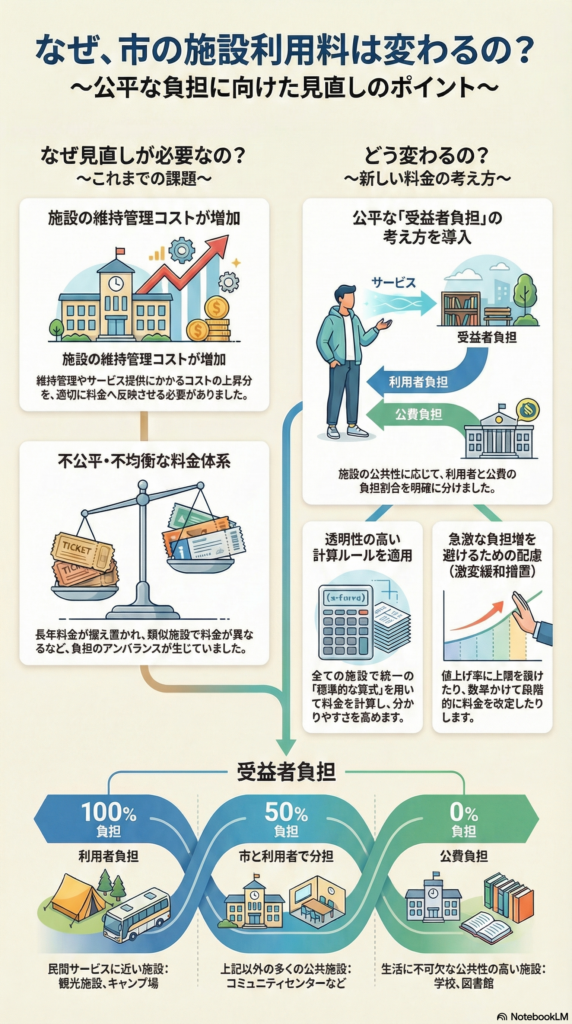

特に【Google Notebook LM】は、もう手放せないツールで、これまでと同じ作業時間で何倍もの成果を上げることができている実感を持っています。

例えば岩見沢市にも様々な計画があり、公式ホームページでPDFファイルが公開されています。それらを集め、項目ごとにノートを作ると、そのアップロードした資料の中から分析や抽出をしてくれるので、他のAIに比べると、より限定された範囲で思考を深めることができます。

例えば、、

という上記リンク先はごくごく一端であり、もうあらゆるものに活用しています。

先のリンクの新病院建設に関する補足説明で使用しているスライドも、実はNotebookLMで作っています。

当然、ChatGPTやGeminiも精度が上がり、使い方に一定の注意は必要ですが、分析や壁打ちにはもうなくてはならない相棒になっています。

ちなみに今日の見出しの画像はGeminiで「当ブログ記事を反映し、英国の経済誌「The Economist」の新年号表紙の様なイメージで出力してください」と指示したものです。そんなにこだわっていないので一回で出たもので全く修正もしていません。

本当にすごい世の中になりました。

*参考までに2025年4月にAIと3Dプリンター出力の記事を投稿しました(下記リンク)が、アクセス解析では、私のサイトのアクセス数の上位にランクし続けています。

このままAIが順調に進化していけば、公共交通等は自動運転となり、実質「時間のかかるどこでもドア」になりうるのと、あらゆる産業において人手不足の解消を担っていけるものと思います。しかし国際社会の中で経済的に苦戦している日本において、一時のウッドショックのように必要な部材が手に入らない、あっても他国が高価で取引するので日本は買い負けするようなことが起こると状況は一変します。

世の中では明るい話題と懸念すべき話題とが混在し、自分たちの未来がどうなっていくのか半分楽しみで半分心配です。

今年を振り返れば、自分の中でAIが明確な武器になると確信が持てた年であり、来年以降も新しい技術や取り組みに尻込みすることなく、自分のものにしていきたいと願っています。

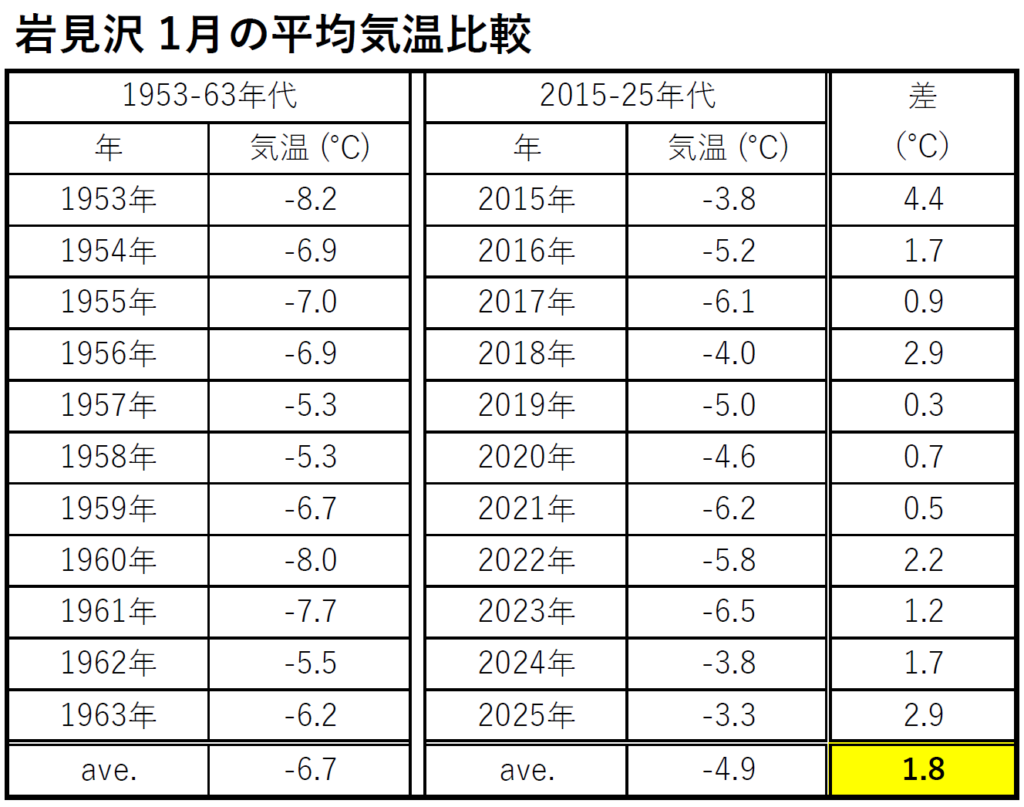

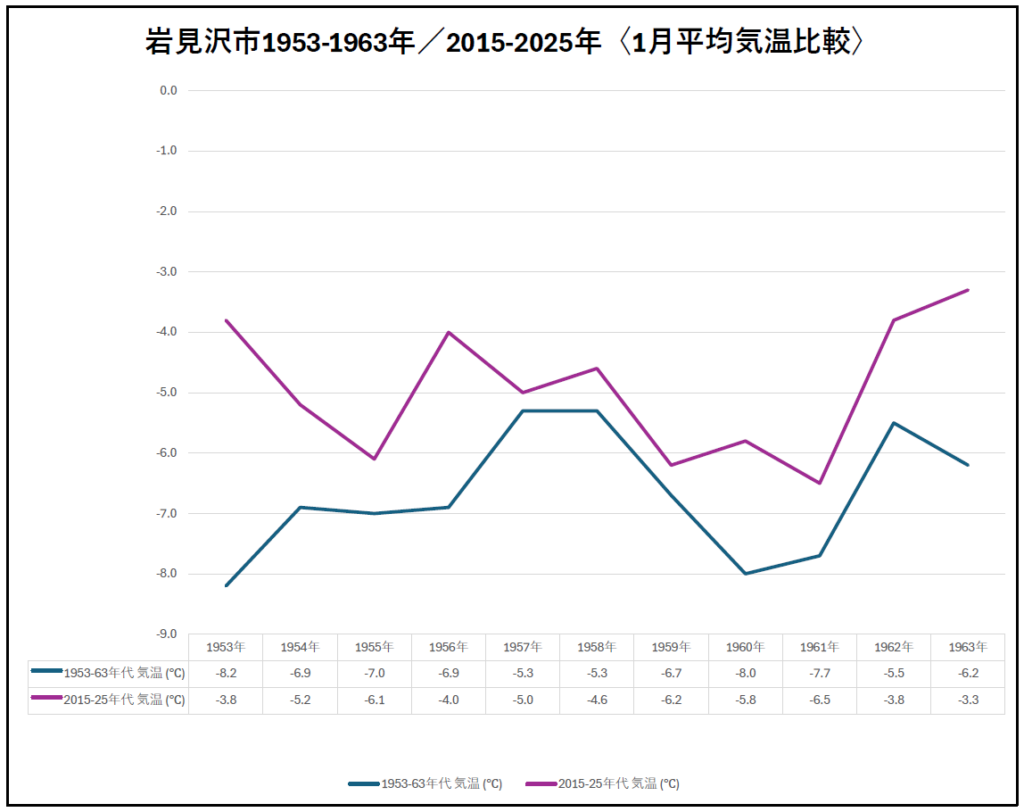

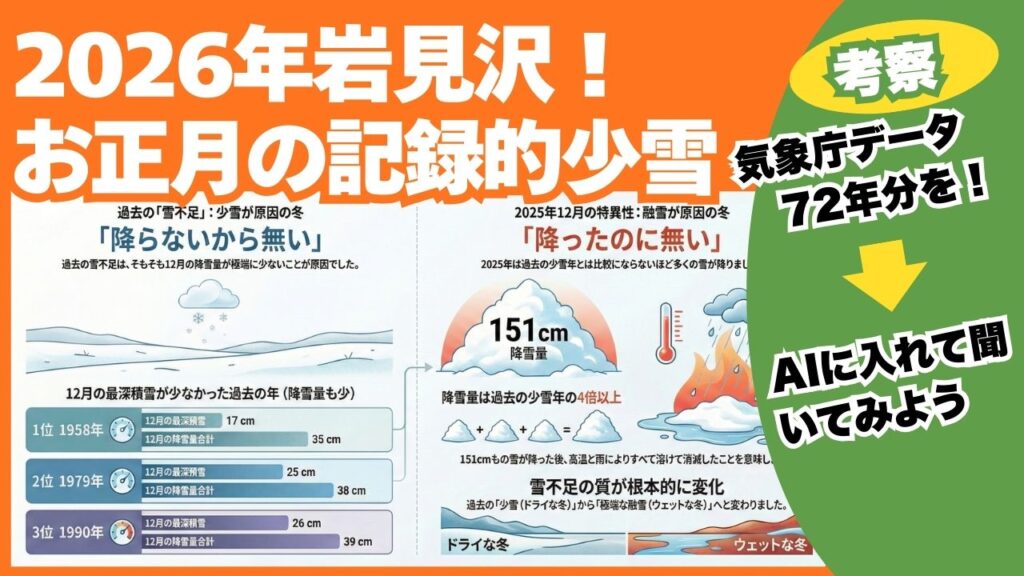

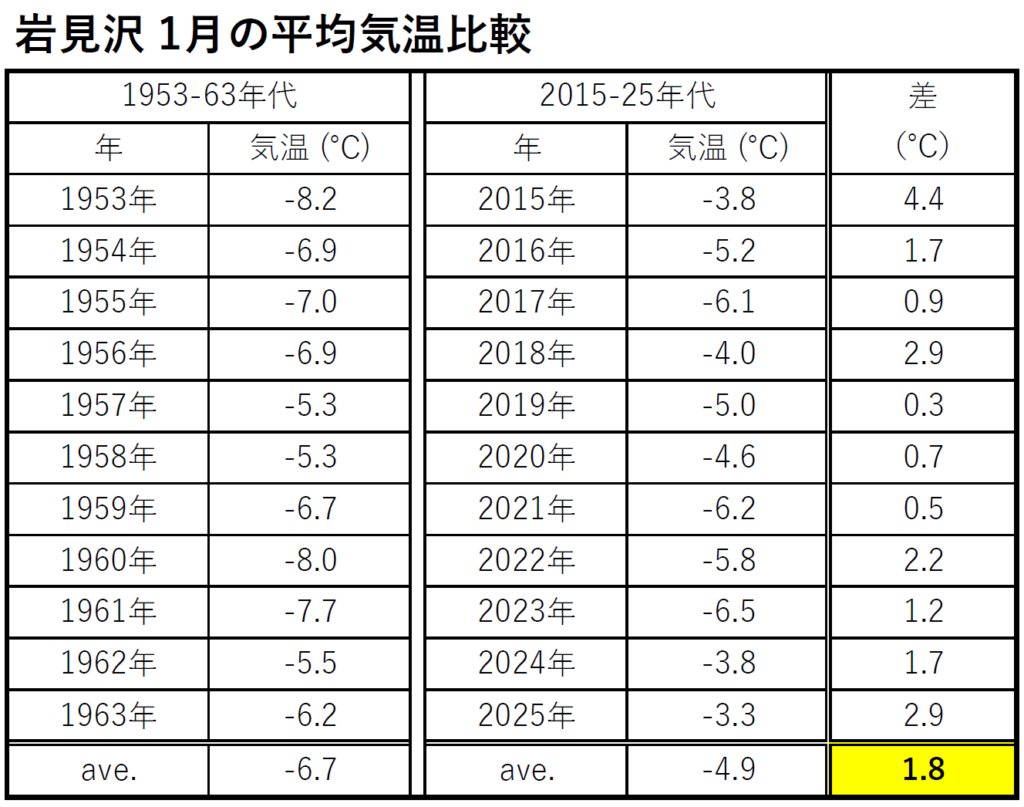

■経験則が通用しなくなる?:気候変動

最後に、、

本当は書きたいことが山程あるのですが、あまり文字数が多くても誰も読んでくれないので、このあたりで締めたいと思います。(自分自身を含め、SNS等のショート動画やAIの普及により、長文を読むということが大多数の人にとって不得手になってきているのだと強く感じています。)

さて、、

半世紀以上、この岩見沢で暮らしていますが、こんなに暖かく雪の降らない年の瀬は初めてです。

夏は北海道ですらエアコンが不可欠になってきており、春と秋が極端に短く、四季ではなく二季になりつつあります。これらはまさに気候変動が進行し、発生する事象がいよいよ私たちが体感できる様になったということなのかもしれません。

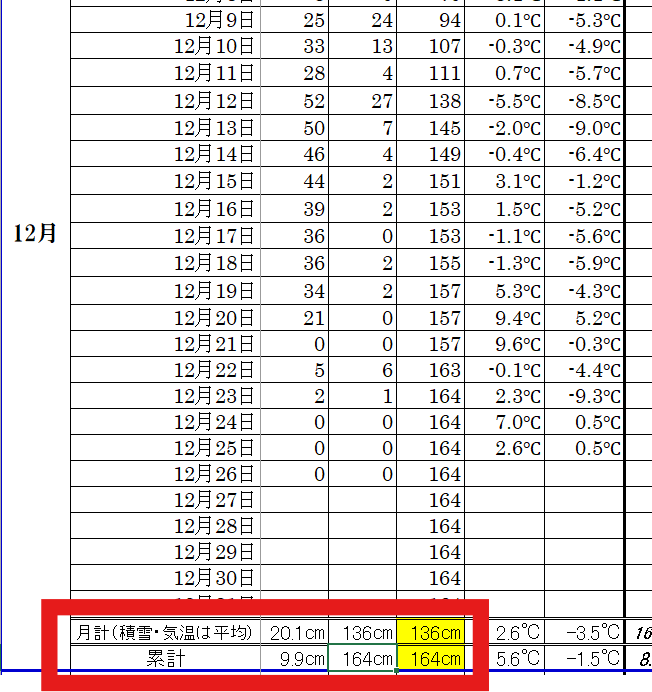

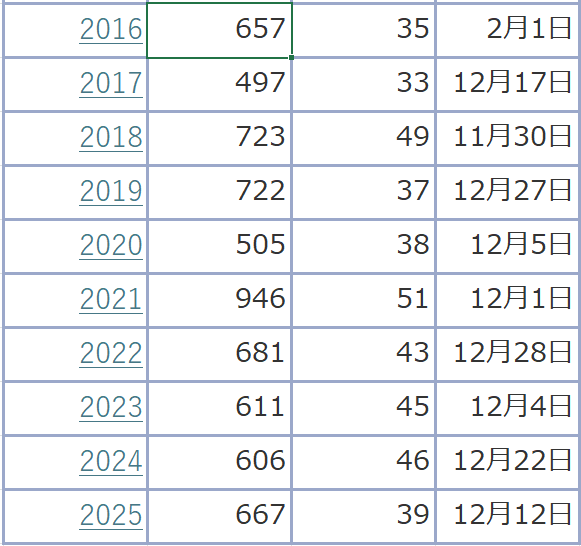

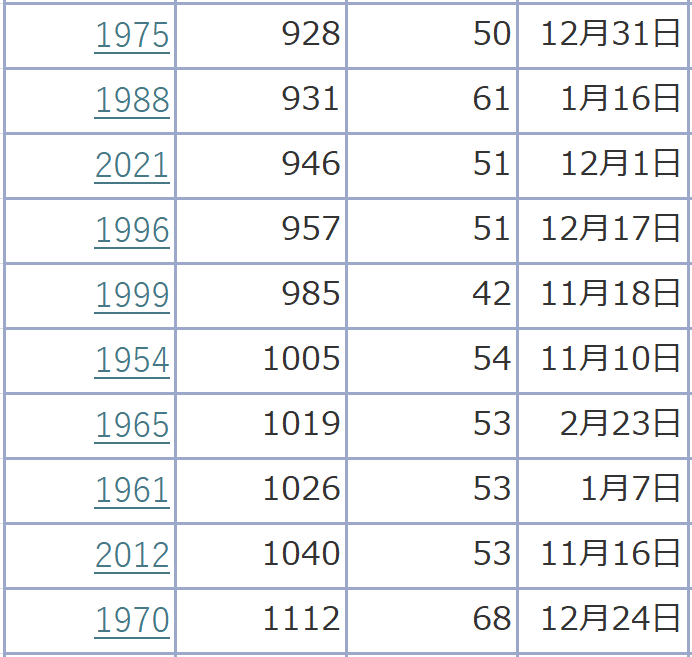

岩見沢の降雪などは、よくシーズンを通せば辻褄が合うなどといいますが、昨今の状況は別次元の様な気がしています。昨年も12月と1月に一時的に集中して降った後はすっかり落ち着き、ツルツル路面に悩まされるという状況でした。

恐らく今後も局所的なドカ雪はあるのでしょうが、シーズンを通しての量は?となるとかなりの少雪となるのではないか?と想像しています(果たしてどうなるか?)。この様な状況が続くと、除雪体制の変化も必要となり、更に突発的事象に弱くなる可能性があります。

自治体運営にとって、環境変化というのは大体のものは怖いものと感じています。あらゆるケースを一歩先回りして思考しておくことが重要なのでしょう。

今年を振り返れば、気候のみならずあらゆるモノゴトにおいて、「経験則が通用しなくなる」転換期のような気がしています。今後は、より気を引き締めて全体を俯瞰していけたらと思っています。

さて、本当に何の脈絡もなく徒然に2025年最後の投稿としたいと思いますが、「これまで当たり前だったことが、いよいよ当たり前じゃなくなる」時代に突入したと認識しています。それは自治体運営で顕著であると感じています。

今後は議員として、変化を恐れず、しかし根拠のない楽観にも流されず、地域の現実と真正面から向き合い続けたいと思っています。

最後になりますが、2025年も大変お世話になりありがとうございました。

様々に支えていただきましたことに深く感謝申し上げます。

来年におきましても、一緒に岩見沢の未来を考えるとともに、引き続きご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。