本日、この度の令和7年第1回定例会、議案第24号「令和7年度岩見沢市病院事業会計予算について」賛成の結論に至りました。

これまでも様々に思考と議論を重ねてきましたが、岩見沢市の今後のことを多方面から熟考した結果、私自身の考えとして、可決することが望ましいという結論に達したものです。

岩見沢市民の多くが心配する非常に大きな事案でありますので、ここに私自身が賛成に至った説明責任を果たすべく、大変長文となりますが、記しておきたいと思います。

皆様ご承知のとおり、現在の岩見沢市立総合病院の老朽化は著しく、古く狭隘なだけでなく、猛暑時にもエアコンが設置できないなど、患者にも医療従事者にも望ましくない状況が続いています。

(私自身、昨年の7月に入院し、その環境を体感しています。)

そのような背景から、平成30年度には「新岩見沢市立総合病院建設基本構想策定支援業務」の業務委託契約が結ばれた後、「基本構想」、「基本計画」、「実施設計」と進み、現在に至ります。

その間、それまで示された基本計画の内容が「新病院の計画規模は岩見沢市の身の丈に合っていない」という強い想いの下、令和5年第4回定例会において私自身で一般質問を行いました。

結果としてコロナ禍以降の患者数の減少もあり、実施設計に向けて大幅に規模を修正するという流れになったのはご承知の方も多いかと思います。

次の過程において、令和6年7月に施設規模見直しの中間報告が示されたものの、そこでは建設費が未記載の状況(非常に規模が大きいため予算の積み上げにもかなりのエネルギーと時間を要することを理解しています)となり、結果、最終的に金額の見通しが示されたのが、本日から僅か2ヶ月ほど前の令和7月1月31日でした。

そこで示された施設規模は【当初462床⇒R6年7月時点での中間報告372床⇒R7年1月の最終見直しで358床】と規模縮小の流れとなりましたが、建設費の高騰が著しく、全体事業費は期待したほど下がってはくれず、416.9億円+ES事業費という莫大なものとなりました。

岩見沢市の人口約7.4万人及び、一般会計予算が年間約480億円の規模で、新病院建設に約417億円+ES事業の莫大な事業費〈内訳:補助金39億円、企業債(病院事業債371.7億円)、その他(自己資金ほか)6.2億円〉となり、約370億円が借金となる状況に、今も大きな危機感を抱いています。

しかしその捉え方としては、前回の一般質問でも触れたとおり、たとえ建設に2,000億円かかったとしても、健全経営が永年にわたって継続できるのであれば何の問題もなく、今回も417億円+ES事業費の投資となっても、経営健全化が図られるのであれば問題はないとの認識になります。

ただ、多くの方々が心配しているとおり、本当に経営シミュレーションの様に推移していくのか、また、公表されていない開院11年後以降の経営状態がどうなるのか。という面については、人口減少をはじめとする著しい社会変化や、今後避けられない医療環境の変化も踏まえ、残念ながら何が正しいのかを明確に導き出せない状況下、しっかりと注視していかなくてはならないこととなります。

以下、私の視点で、いくつかの懸念事項についての見解を述べたいと思います。

■新病院建設の時期を延期して、より適正な規模で仕切り直してはどうか?

私は建設時期を先伸ばしすることのリスクが、大きく3つあると考えました。

1,既存市立総合病院の老朽化や現状の体制により、令和5年度で約11億円、令和6年度においても同様の収支不足の見込みであることから、この体制を今後も継続することは更なる赤字を累積していくこととなり、まさに「行くも戻るも霞の中」ということになります。であるならば、その赤字分も新病院に投資した方が、今後の市民福祉に叶うと考えるに至っています。

2,日本国内の労働人口減少推移や国際的な円安等の複合的な条件を勘案すると、今後も労働者不足や建設費の値上げに由来する建設費の高騰は続くと考える方が自然であり、これだけの大規模事業になれば、例えば1年先伸ばして規模を縮小しても、結果として建設費の高騰によって全体金額は変化しないなどのジレンマが発生する可能性が大いにあると感じています。

3,今回の計画が止まることにより、ここまで長年にわたり様々に議論を重ね、数多くの議論を行ってきた内外関係者の心情的損失や、現在、R8年度の経営統合を控え、実際に現場で医療に従事される方々のモチベーションの低下が、未来の岩見沢市に与える影響も小さくないと考えています。

■計画規模は大きすぎないのか?

現在の岩見沢市立総合病院は484床、中央労災病院が199床というように、現行で両病院合計683床から、新病院は358床に縮小することとなり現状のキャパシティの約半分の病床数となります。これは現在の両病院の現時点の病床稼働率で推移すると仮定すると、開院時は100%に近い病床稼働率で開院を迎えることができる見込みになります。

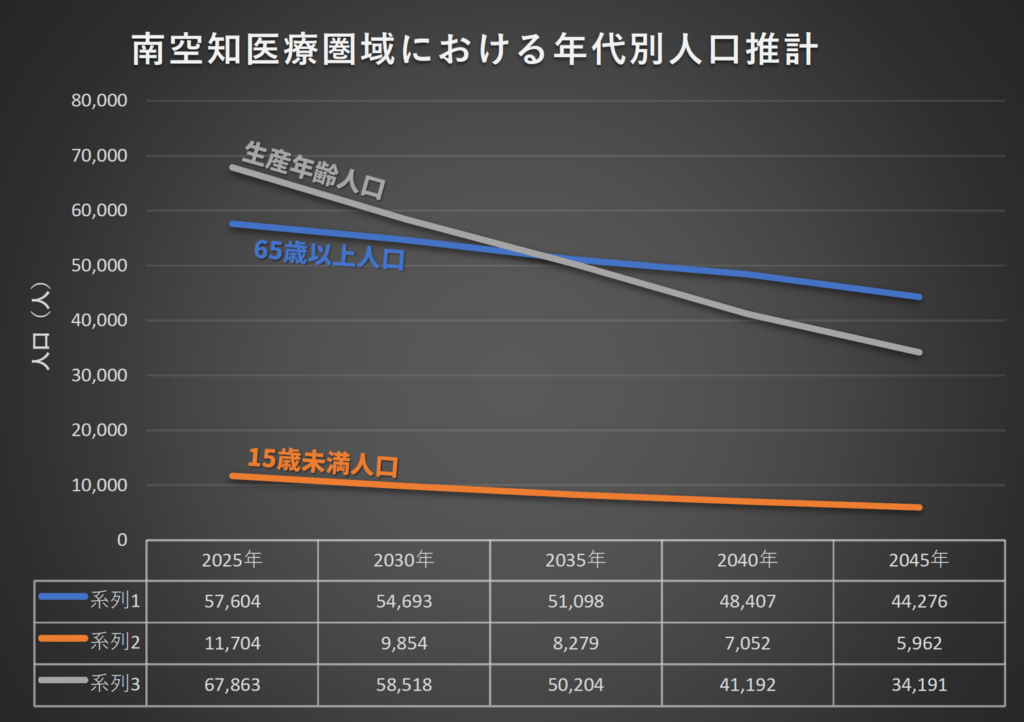

心配される今後の人口減少の影響として、年月を重ねると共に厳しい状況になることが予想されますが、主に生産年齢層の減少が顕著であり、高齢者の減少率は少ないことから患者数の減少は緩やかなものになると想定することができます。よって病院規模としては、決して大きすぎることはないと感じています。もちろん、私自身のイメージとしては、見直し案の時点でもう少しでスケールダウンできたら良かったとは思っていますが、様々な状況を総合的に勘案した結果、やむを得ないと判断しました。

■建設費が高すぎないか?

前述の様に、病院規模としては両病院計の683床から約半分となる358床になることから、南空知医療圏の中核病院としては決して過大ではないことがわかると思います。よって、純粋に現在は建設費が高騰してしまっているという認識になります。これは今後、時間をかけて議論を行い、より小さくコンパクトな病院規模に変更したとしても、時間が経過することで更なる建設費の高騰が見込まれ、結果として建設費は減ったとしても、規模の縮小は病院事業収益の減少にもつながり、健全経営という面では決して得策ではないと考えることができます。

■医療従事者は確保できるのか?

新病院の計画では規模の見直しに伴い、現状の両病院の医療従事者合計より少ない人員構成となることから、当面の医療従事者の確保は可能であると認識しています。また、医療関係は他業界と比較しても担い手不足の影響が少ない業種とされていることがあげられます。更に現状の医療従事者の年齢別構成を考慮しても、適切に補充・育成がなされる限りさほど心配はいらないと考えています。ただ、問題になるのが、病院事業は医師の評判が命運を分ける要素が強く、この医師の確保に関しては、設備が整備されるだけではどうしようもなく、市長を含む責任ある立場の方々による熱意と努力が不可欠と考えています。

■健全経営が叶うのかどうか

これに関しては複合的な要素が絡むと考えています。

1,選ばれる病院となるために

まずは医師をはじめとする医療従事者に快く勤務してもらえる設備環境が構築されることにより、病院全体の魅力向上につながり、結果、選ばれる病院となって健全経営に至ることを期待しています。

2,患者数の伸び代について

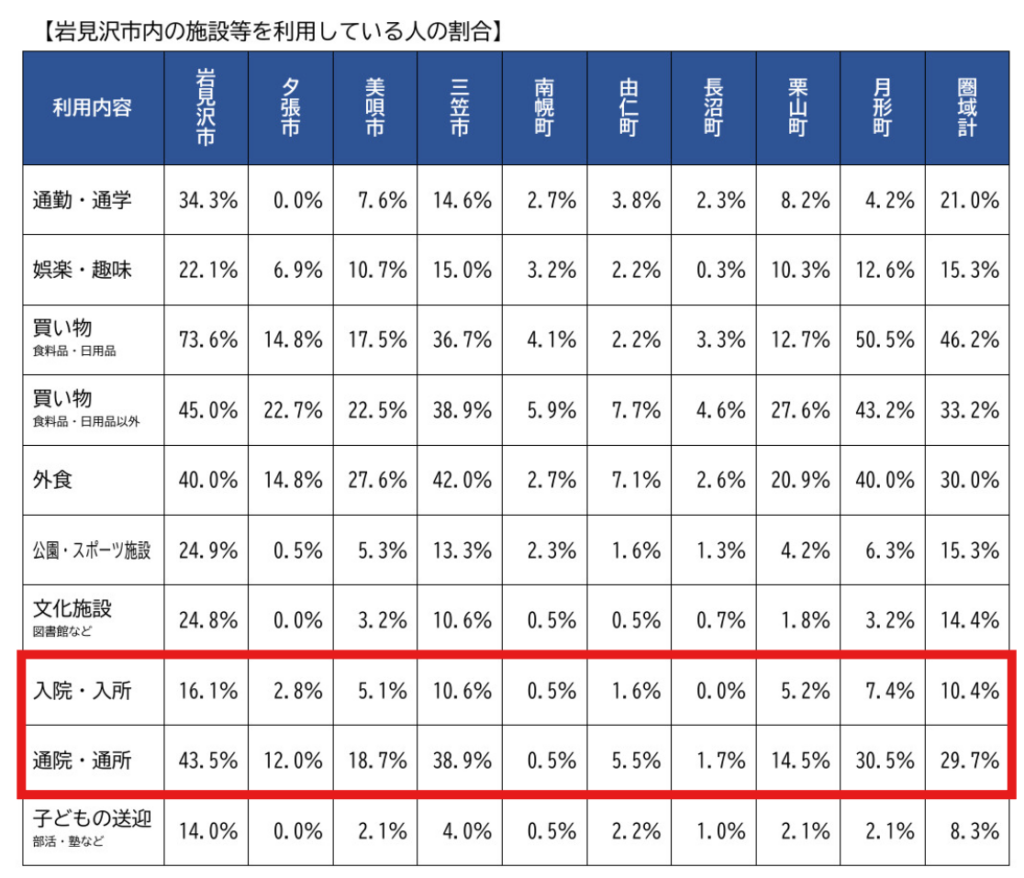

南空知定住自立圏の共生ビジョン資料(下表)を見ると、圏域における「入院・入所」や「通院・通所」に対する岩見沢市内への利用者が低い状況が明確に表れています。岩見沢市外の動向のみならず、岩見沢市民においても低い数値となっているのは、新病院の機能向上によっては、大きく利用率が向上する可能性があり、シンプルに表現すると「伸び代が大きい」と考えるところです。

3,地域内外のかかりつけ医との連携

岩見沢市立総合病院は「2次医療圏(救急医療を含む一般的な入院治療が完結するように設定した区域)」の中核病院であり、市民の命を守る救急医療体制確保の他、手術等、地域の“かかりつけ医”で担当出来ないレベルの患者さんが岩見沢市立総合病院にかかるという手順となります。このシステムでは“かかりつけ医”が札幌等の病院を紹介するか、それとも岩見沢市立総合病院を紹介するかで患者動向に大きな違いが出てきます。よって、南空知圏域の“かかりつけ医”との連携を日頃から密にし、しっかりとした信頼を得ること、また、市立総合病院での役割が終わった時点で、圏域のかかりつけ医に逆紹介するなどのwin-winの取り組みが必要になります。この動きは当該医療圏のみならず、隣接した医療圏とも連携を行うところもあるようで、やはり責任ある立場の方が積極的に動くことで好転していくものと思われます。

4,経済状況の変化

これはあくまで仮定の話になりますが、この物価高騰の動きが簡単に止まることは考えられず、年月が進むごとに更に厳しい状況になることが予想されます。その際、給料等が上がらない深刻な社会状況も考えられますが、企業債の償還という面においてインフレが進行することは、簡単に言うと「物価が上がれば、借金の価値が下がる」という要素があり、固定制であるがゆえのプラス効果が発生することも考えられます。極度のインフレはもちろん望むものではありませんし、どこまで期待できるかも未知数なので、ここはあくまで思いつきの参考要素として・・。

5,他地域自治体病院の苦戦と新岩見沢市立総合病院の違いについて

特に近年の報道では、自治体病院の赤字が大きな危機感を伴うニュースになっています。これらの事情の多くは、例えば砂川市であれば、砂川市立病院で492床、ごく近距離にある滝川市立病院も314床と合計で約800床あり、近郊を含めた周辺人口は約10万人程度と、現状で病院規模が過剰な様子が見て取れます。また、室蘭市においても、市立病院の他に大きな病院が存在し、ピーク人口が約16万人を誇っていた時代もあるため、市立室蘭病院で585床、日鋼記念病院348床、製鉄記念室蘭病院347床と、現在の人口は岩見沢市とほぼ同じ規模でありながら、合計で1,280床もの病床数が存在します(各病院のホームページより算出)。それに対し、新岩見沢総合病院の計画は南空知圏域人口約15万人に対し358床となるため、他地域とは前提となる状況が異なることがわかります。

■その他の要素から種々思考

1,若年女性人口と持続可能性都市について

◇持続可能性都市について

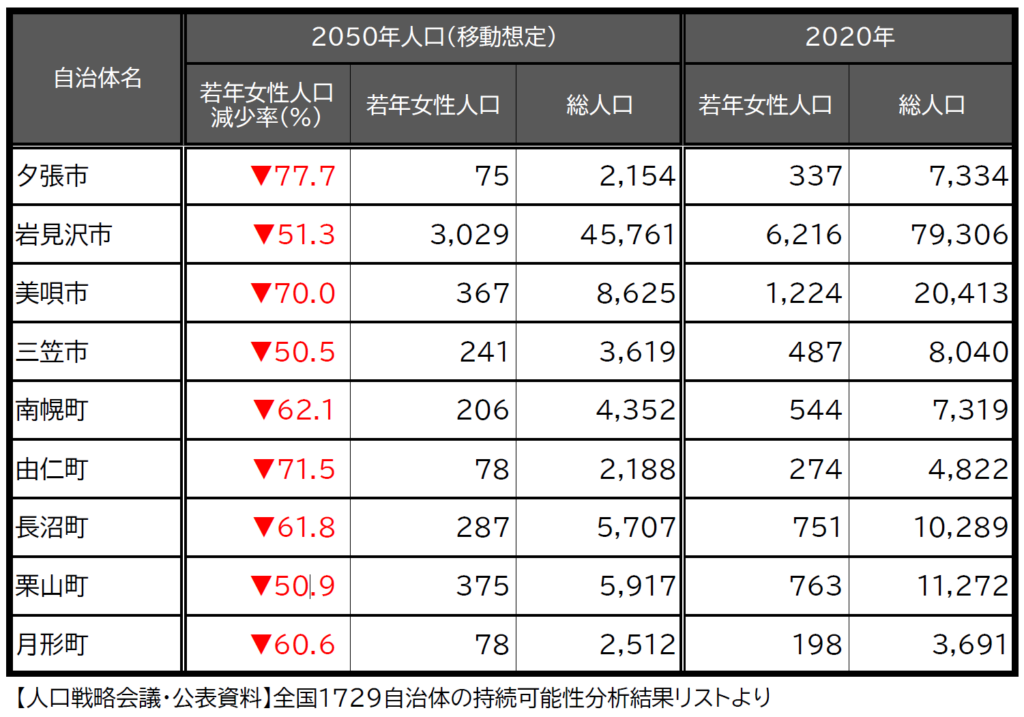

以下の表は南空知医療圏内の4市5町における「消滅可能性都市」の分析を拾ってみました。これはその地域で2020年から2050年の30年間において、20~39歳の若年女性の人数が50%以上減少するところは地域として持続できない可能性が高いとカテゴライズされているものです。よって、逆に言えば20~39歳の若年女性の減少率が低ければ、その地域の持続性は高まるということになります。それを踏まえて様々に考えてみたいと思います。

現在のところ、南空知医療圏域においては、全ての市町が持続可能性を担保できないというレベルになります。その上で、以下の要素をご覧ください。

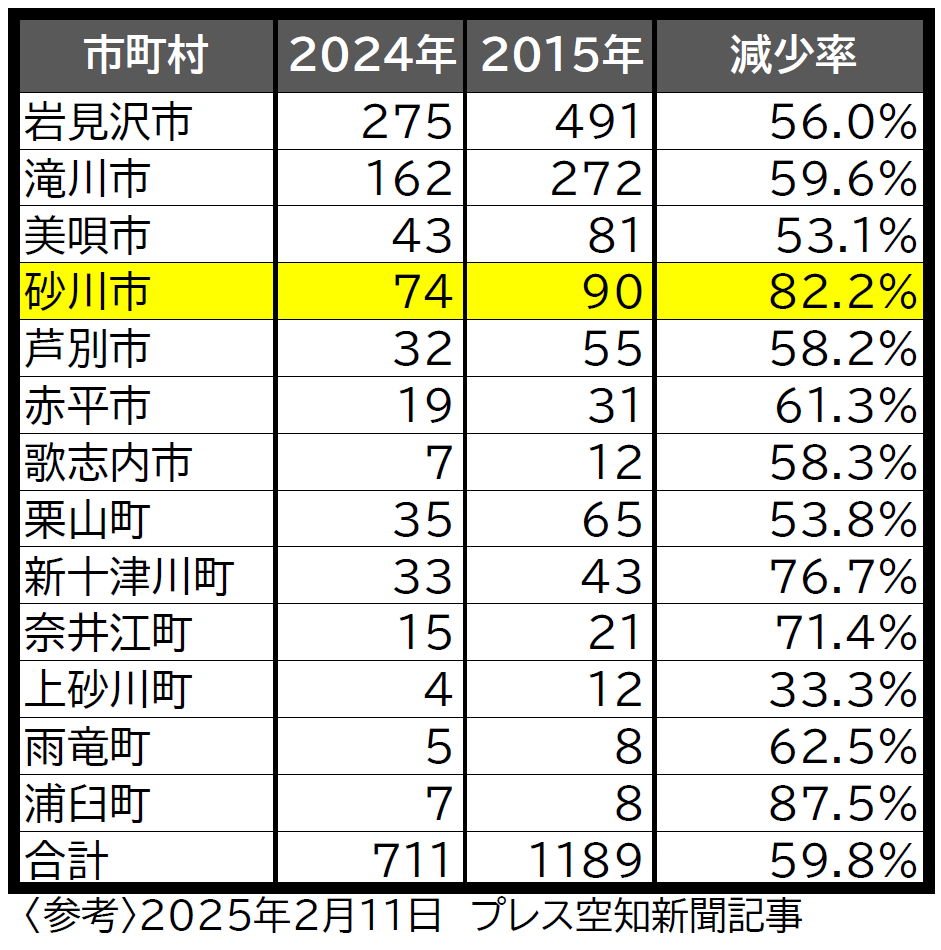

◇砂川市の出生数維持の状況

下表は今年の2月11日に「プレス空知」の一面で紹介されていた【空知管内の出生数 減少の一途】という記事から抽出したものです。比較的人口の少ない「町」を除き、「市」の括りでいくと砂川市が圧倒的に出生数の減少が低い状況が見て取れます。これは私自身の前職の経験にも基づくのですが、医療に従事している方は、経済的に安定していることもあり、比較的若くしてお子様が多い傾向を感じています。その実態について、残念ながら砂川市の職種別の出生に伴う明確なデータを確認することは出来ませんでしたが、比較的報酬が高く、安定した職業に就いている方はお子様が多い傾向がある印象が、この表を見たときに私の頭に浮かんだものです。

と仮定すると、性別待遇差が少ない職場と思われる、岩見沢市立総合病院という大きな安定した雇用を生む場があることは、様々な波及効果を含め、地域全体の活力を生み出す可能性があり、逆に病院の規模が小さくなると、この効果が失われていくと仮説を立てることができます。

2,南空知の人口推移~岩見沢の優位性

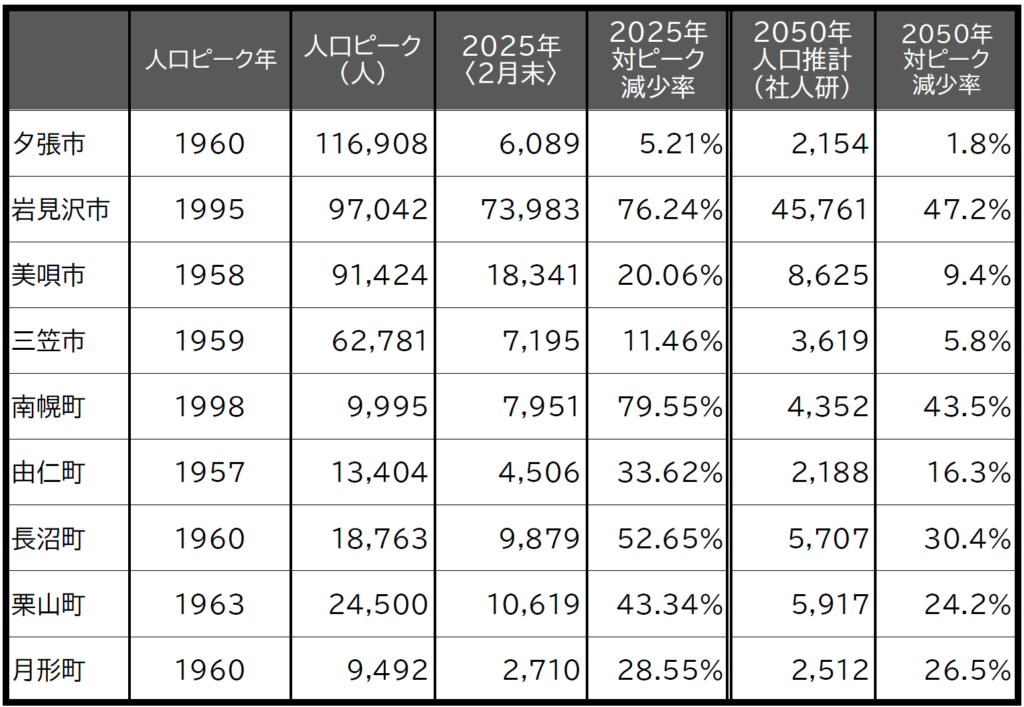

下表は南空知医療圏におけるピーク時人口と現在の人口を比較したものと、社会保障人口問題研究所が推計した2050年の人口と対ピーク年減少率を抽出してみました。

南幌町は札幌通勤圏として人気があることや、千歳市に建設中の半導体工場などの好影響もあり、若干特殊な数値となっていますが、それ以外では岩見沢市がかなり安定した状況であることが見て取れます。これを持続するためにも、いざという時にしっかりとした医療体制が確保されているというのは大きなアドバンテージとなり、今後の難しい人口減少社会において、岩見沢が持続していくための大事な要素となる可能性が高いと考えます。

3,ヒト・モノ・カネの巡る地域へ~中長期財政計画との兼ね合い

まず岩見沢市にしっかりとした病院が必要かどうかの決断が必要でした。私は昨年、岩見沢市立総合病院で夜間救急対応でお世話になり、なおかつ入院、手術も行った身として、岩見沢に安心できる2次医療の中核病院があることは、非常に大きなアドバンテージだと考えています。ただ、現時点ではあまりにも建設費等の物価高騰が著しく、現況市立総合病院と中央労災病院の半分程度の病床数で計画をしても、今後の岩見沢市の財政圧迫を懸念する大きな金額になってしまっているのが実態です。

そこで私は、建設費のコストダウンを図る努力はもちろん、それと同時に市の歳入を増やす思考が必要だと考えています。その視点で「岩見沢市中長期財政計画」を確認しても、支出を抑える策は比較的明確に記載されているものの、収入を増やす要素が心許ないのが現在の岩見沢市の実態です。

岩見沢市が未来にわたって市民ニーズに応えられる行政サービスを継続していくためには、支出を抑えるだけではなく、やはり収入を増やすこと(地域活性化)を同時進行していかなくてはなりません。

それができれば、私は新病院があることが地域の優位点になり得ると感じています。

そのためにも観光施策は必須であり、現在ライフワークとしても力を入れている、日本遺産「炭鉄港」の推進を更に進めていくことも重要だと考えて様々に取り組みを進めています。

また、更には今年突然発生した中華圏からのインバウンドの適切な受け入れ体制構築が急務だとも思っています。

当然、これだけではありませんが、歳入増加に繋がるあらゆる思考を駆使しながら、岩見沢の価値を高めていくことが必要だと考えています。

最後になりますが、今回の令和7年度第1回定例会は、この様に非常に重たい決断が必要でした。

しかし、ただ単に「金額が大きいから無理!」とか、闇雲に「もう行くしかない!」などの単純なものではなく、様々な視点で、時に俯瞰し時に近接して考え続けた結果が、今回の決断に至った思考です。私自身は、こういったプロセス(ここに記載できるのはごく一部にしか過ぎませんが)を経て、結果として新病院建設特別委員会の委員長の責務を担うと同時に、本議案に原案のとおり賛成をしました。

よって市民の皆様に対し、議員個人としての説明責任を果たすべく、大変長文となりましたが記載をさせていただいた次第です。当然、様々な捉え方があると思っています。私は今回、この様に原案可決とした責務として、今後の展開もしっかりと注視し、必要に応じてコミットしていく覚悟です。

どうぞ今後とも宜しくお願いいたします。

数値で分析されてること、

様々な側面を予測されてること

非常にわかりやすく、信頼できる内容です

ありがとうございます。

これが正しいかどうかは、その時になってみなければわかりませんが、多様な視点で検討、分析していくことが大事ですよね!

お疲れ様です。

資料ありがとうございます。

どうしても金額が話題の先にあり、金額ありきで議論が進むことに疑問を感じるときがあります。

初期投資は高くてもランニングコストで抑えられる

初期投資は安くてもランニングコストがかかる

結果、対応年数+αでどちらが安いか、その上、どちらが実用性や使う人、還元を受ける人にとって理想に近いかというトータルで判断すべきだと思うのですが・・・

節約しろ!の一言は簡単なんですけどね・・・

ありがとうございます。

何事も負と正の見方があり、その両面を捉えながら冷静に判断していきたいと思ってます。どうぞこれからも宜しくお願いいたします。